国は2024年4月から訪問介護の基本報酬を引き下げました。しかし、長年赤字に苦しむ事業所も多く、現場からは悲鳴が上がっています。

岡山市の訪問介護事業所ヘルパーステーション・レインボーで働く土屋恵理子さんです。

この日、土屋さんが訪れたのは岡山市の92歳、田川由美子さんの住宅です。

田川さんは歩行器を使わなければ歩くことが難しく、身の回りの掃除などで10年ほど前から訪問介護サービスを利用しています。

(訪問介護の利用者/田川由美子さん [92])

「とってもありがたい、安心していろいろなことをお任せできるから」

(ヘルパーステーション・レインボー/土屋恵理子さん)

「ほんの少しのお手伝いっていうのがあるかないかではちょっと違ってくる。何かの手助けになればと思っている」

土屋さんが働くヘルパーステーション・レインボーには30人ほどの訪問介護員がいて、合わせて月に160件ほどの現場に訪れます。

(ヘルパーステーション・レインボー/土屋恵理子さん)

「(利用者が)長い人生でこんなことがあったよとたまには教えてくれて、それがこっちはすごく勉強になる」

しかし、ヘルパーステーション・レインボーは厳しい状況に置かれています。10年ほど赤字が続いているのです。

背景にあるのは慢性的な人手不足です。

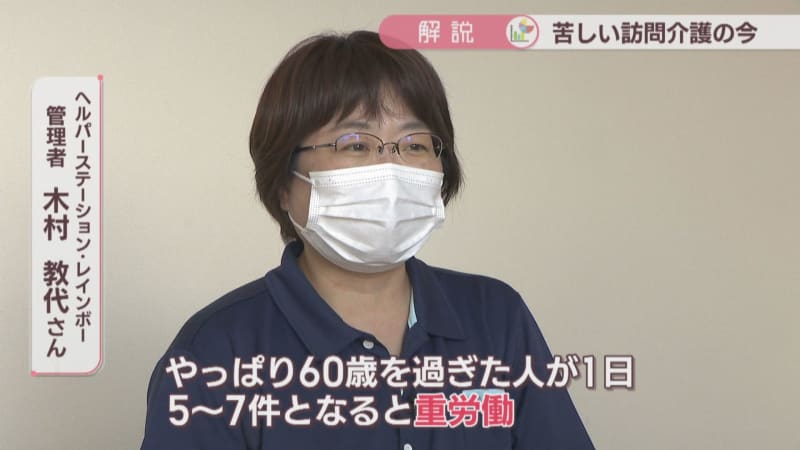

(ヘルパーステーション・レインボー 管理者/木村教代さん)

「訪問介護に対するハードルが厳しいのか、訪問介護員として来てくれる方がなかなかいないというのが現状」

厚生労働省の調査によると2022年度の訪問介護職の有効求人倍率は15.53倍。全業種の平均、1.31倍の10倍以上です。

また、2021年10月時点の訪問介護員の平均年齢は54.4歳で4人に1人が65歳以上。高齢化が進んでいます。

(ヘルパーステーション・レインボー 管理者/木村教代さん)

「1件でも(多く)訪問しないと収益にならない。ヘルパーさん自体も高齢化しているのでやっぱり60歳を過ぎた人が1日5件、6件、7件となると重労働に」

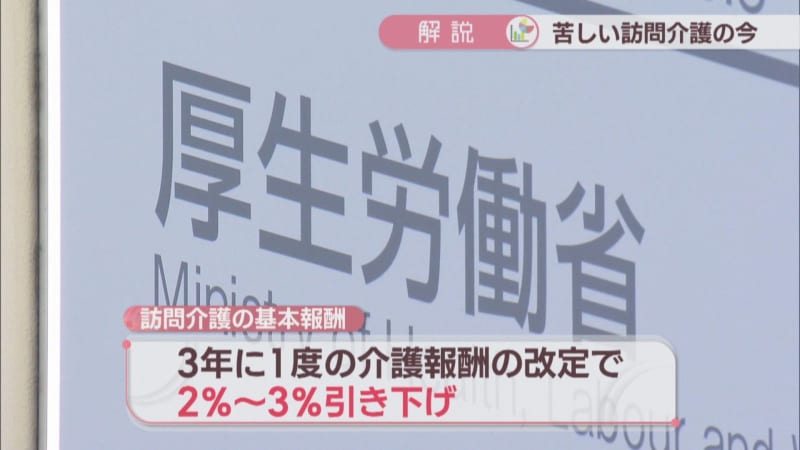

苦しい状況の中で追い打ちをかけたのが、国が2024年4月に行った訪問介護の基本報酬の引き下げです。

国は3年に1度行う介護報酬の改定で、訪問介護の基本報酬を2%から3%引き下げました。同じ介護でも「特別養護老人ホーム」や「デイサービス」などでは報酬がアップする中での引き下げでした。

ヘルパーステーション・レインボーでは引き下げにより月に7万2000円の減収となりました。

(ヘルパーステーション・レインボー 管理者/木村教代さん)

「報酬が下がったのでその分、訪問しないと利益率が上がらないので、今までも赤字だったけどますます頑張らないといけない状況になっている」

こうした状況は他の事業所でも起きています。

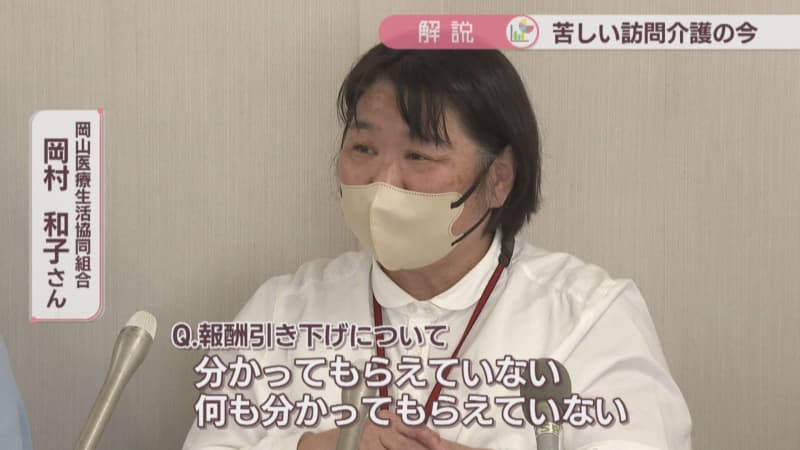

岡山県の病院や医師・看護師らで作る岡山県医療労働組合連合会は2024年4月、報酬の再改定を訴えました。

(岡山医療生活協同組合/岡村和子さん)

「(Q.国の訪問介護の基本報酬引き下げについて)分かってもらえていない、何も分かってもらえていないんだなって。介護サービスを受けられない人が出てくるように思えてなりません」

厚生労働省の2022年度の調査によると、全国の訪問介護事業所のうち36.7%が赤字でした。

国が訪問介護報酬の引き下げに踏み切った背景にあるのは「訪問介護事業」の利益率の高さです。

厚生労働省の2022年度の調査によると、介護サービス全体の利益率が2.4%なのに対し、「訪問介護事業」の利益率は7.8%で、入所施設など他のサービスより高くなっています。

しかし、岡山県医療労働組合連合会は、都心部などに多い「大規模事業所」が数字を押し上げているに過ぎないと訴えています。

大規模事業所は、高齢者向けのマンションなどに併設していることが多く、複数の世帯を効率良く訪れることができます。そのため、利益率が高くなる傾向にあるということです。

対して、地方などに多い中・小規模の事業所は1軒1軒離れた家を訪れることが多く、訪問件数を増やすには限界があります。そのため、利益率が低くなる傾向にあるとしています。

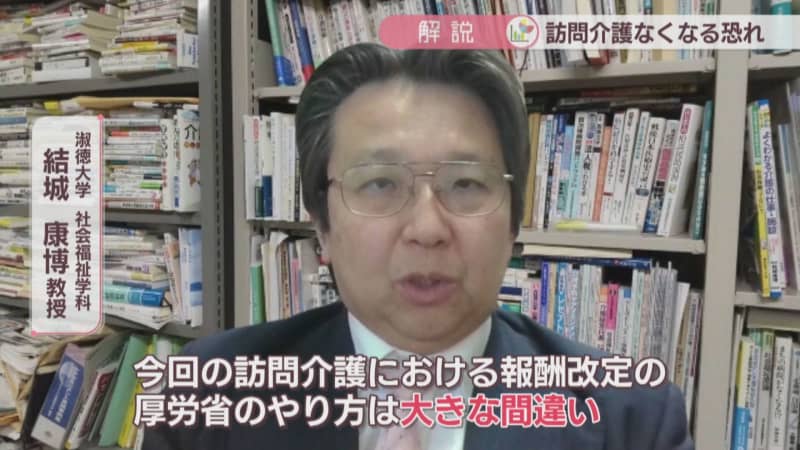

こうした状況について、専門家は「このままでは訪問介護がなくなる恐れがある」と警鐘を鳴らしています。

(淑徳大学 社会福祉学科/結城康博 教授)

「今回の訪問介護における報酬改定の厚生労働省のやり方というのは大きな間違いだったと思う」

訪問介護事業について研究している淑徳大学の結城康博教授は「事業所の規模を考慮せずに報酬を一律で引き下げたのは現場の実態と全く合っていない」と主張します。

国は、引き下げと同時に、職場環境の改善や研修の実施などの要件を満たした事業所に報酬を加算する制度を拡充しました。これによって職員の給与の改善につながるとしています。

しかし、結城教授は「要件を満たすには人手やお金が必要なため小さな事業所にとっては制度を十分に活用できない」と指摘します。

厚生労働省の調査によると、2022年度に訪問介護を受けていた人は全国に約157万人。

高齢化社会で今後も増えることが予想される中、このままでは訪問介護の事業所が次々となくなる恐れがあると結城教授は話します。

(淑徳大学 社会福祉学科/結城康博 教授)

「事業所の収入が減っていくわけですから、経営ができなくなっていく。リクルートする体力がなくなってしまった、この先私は訪問介護サービスを使いたくても使えないというお年寄りが多くなるのではないかと」

6月5日の衆議院・厚生労働委員会では、職員の処遇改善の検討を政府に求める決議が全会一致で可決されるなど見直しの動きも進んでいます。