北海道新幹線の札幌市への延伸が延期。その主な原因となったトンネル工事の現場で再び硬い岩の塊が見つかり、工事がストップしています。難工事の現場に初めてカメラが入りました。北海道新幹線の札幌延伸工事で、工期が最も遅れているトンネルです。

また掘削が止まったトンネル

ここでまた、掘削が止まりました。「羊蹄トンネルで新しい岩塊が疑われ、4月以降掘削を見合わせている工区がある。延伸は数年単位の遅れと理解してもらいたい」(鉄道・運輸機構 藤田 耕三 理事長)新函館北斗駅から札幌駅まで、212kmの約8割がトンネルという工事。難所を突破することはできるのでしょうか?

「渡島トンネル」では2022年3月に土砂が流入

北海道南部の北斗市と八雲町の間を貫く「渡島トンネル」では、2022年3月に土砂が流入しました。月に65m進む予定が、20mしか進まない区間も出ています。最も工事が遅れているのは、倶知安町とニセコ町の間の「羊蹄トンネル」です。

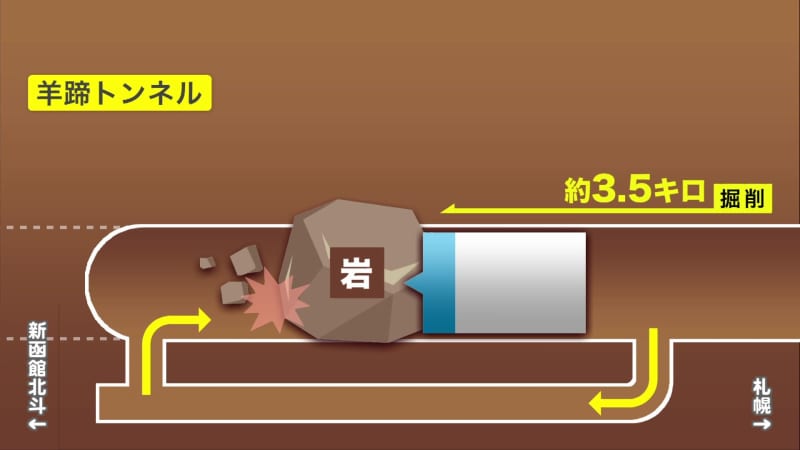

巨大な「シールドマシン」で掘り進められた

巨大な「シールドマシン」で掘り進められましたが、2021年に5階建てのビルに相当する巨大な岩が出現。迂回トンネルを掘り、反対側から岩を爆破して突破しましたが工期は4年遅れました。

迂回トンネルを掘って反対側から岩を爆破

この「羊蹄トンネル」で新たな岩が見つかり、掘り進められない区間があるのです。その現場に初めてカメラが入りました。「火山灰や砂が多く、地下水の水位も高い。普通に掘削すると、水と砂が崩れてしまう。羊蹄山の噴火で山が崩壊して、安山岩などが混ざる地形になっている」(鉄道・運輸機構 上松 苑さん)羊蹄山は数万年前から噴火を繰り返してきました。周辺の地層には噴火で生じた巨大な岩が含まれ、工事の妨げになっているのです。「4月半ばに一旦シールドマシンを停止させている。岩塊ではなければいいなと思っていた」(鉄道・運輸機構 上松 苑さん)

「青函トンネル」の工事では何度も出水事故が

新幹線に関連するトンネル工事は苦難の連続でした。1964年から始まった「青函トンネル」の工事では何度も出水事故があり、1976年には毎分85tの海水が噴き出す最大の危機が訪れました。工事では34人が亡くなりましたが、トンネルマンたちは24年の歳月をかけ全長約54kmを掘りぬきました。今回「羊蹄トンネル」の工事現場を案内してくれた上松苑さんも、この道15年のトンネルマンです。先輩から当時の話をよく聞いたといいます。「青函トンネルの工事現場では、よく会話していた人が簡単に亡くなってしまったと聞いた。先輩方は私が経験したよりも何十倍も大変な仕事をした思う。私も岩塊が出てきても諦めないで、課題に真摯に向き合いたい」 (上松さん)「羊蹄トンネル」では突破に向けての新たな工事方法が導入されました。

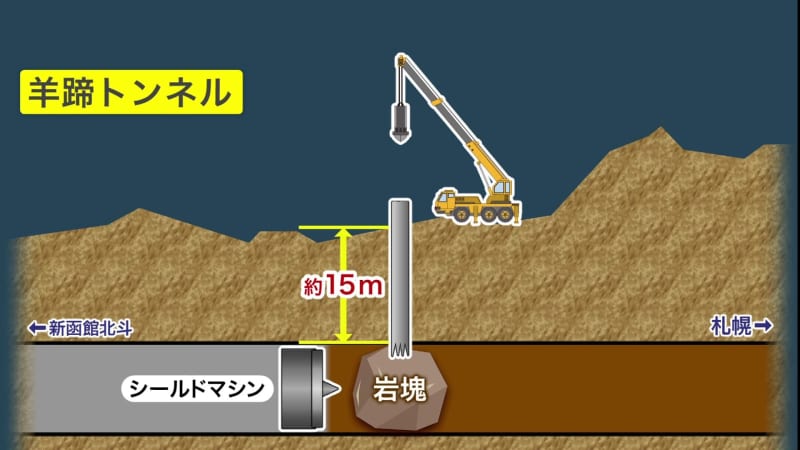

直径2mの筒状のもので穴を掘って岩塊を撤去

「地上から直径2mの筒状のもので穴を掘って、岩塊を撤去しています」(上松さん)岩の塊を突破するため今回とられたのは、地上からのアプローチでした。

地上からのアプローチ

岩があるのは深さ15mほどの場所。直径2mほどの硬い刃がついたドリルのような機械で上から72か所を掘り下げ、少しずつ岩を取り除いていくのです。場所が比較的浅いため、この工法が選ばれました。

叩くと高い音が鳴るので固い岩

掘り出された岩の一部を、ハンマーでたたいてみると…。「高い音が鳴るので、かなり固い安山岩だと思う」(上松さん)順調にいけば岩は10か月ほどで撤去できる見込みです。しかし、その1kmほど先には別の岩の塊が控えています。「羊蹄トンネル」全体で、どれくらいの時間がかかるか見えていません。

地中での挑戦が続く

「札幌延伸までもう少し時間がかかるが、工期を取り戻せるよう努力したい。頑張っていいものを造りたいので、楽しみにしていてほしい」(上松さん)自然相手の難工事、地中での挑戦が続きます。