県は本年度、将来の大量廃棄が懸念される太陽光発電パネルの再利用に向けた体制づくりに乗り出す。今夏に実証事業に着手し、発電能力が残る廃棄パネルの再利用(リユース)や、材料として使われるアルミやガラスの再資源化(リサイクル)の効率的な仕組みを検討する。東京電力福島第1原発事故後、太陽光発電の導入が急速に進んだ県内では、2030年代には耐用年数を迎えたパネルの急増が大きな課題になるとみられており、実証を通じて大量廃棄に対応できる体制構築につなげたい考えだ。

再生可能エネルギーの普及に伴い各地で設置が進む太陽光パネルは、一般的な耐用年数が20~30年とされる。県内では原発事故後、国の固定価格買い取り制度(FIT)の導入や再エネの普及推進により、各地で設置数を急速に増やしてきた。県によると、FIT認定を受ける施設の発電量は昨年7月現在で518万キロワットと全国でも有数の規模となっている。

一方、導入が急速に進んだ結果、30年代にピークを迎えるとされる大量の廃棄パネルへの対応が求められる。県によると、対策を取らなかった場合の廃棄量は少なくとも52万トンに上ると試算されており、廃棄物処理能力の限界を超える可能性も指摘されている。

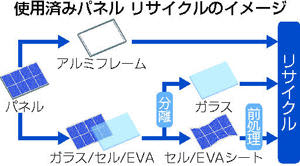

現在、破損などで廃棄されるパネルの中には、発電能力が残っているものがある。パネル自体にアルミやガラス、銀など再資源化できる素材も使われている。

ただ、県内でパネルを収集・運搬して資源を再資源化する体制は十分に確立されておらず、多くはそのまま廃棄されているのが現状だ。リサイクル費用がかかる分、廃棄する場合と比べて業者の費用負担が大きいことも課題となっている。

このため県は、県内で廃棄される太陽光パネルの収集から再資源化までの一連の流れを実証する事業に取り組み、将来の大量廃棄に備えて効率的な再利用の仕組みを検討する。イメージは【図】の通り。使用済みパネルにどれほど再利用・再資源化できる資源が含まれるかといったデータも収集し、今後の再利用や廃棄対策の取り組みに生かす。

太陽光パネルの廃棄を巡っては、県内では東北電力や廃棄物処理業の高良(南相馬市)など7社が昨年7月、大量廃棄を回避する体制づくりを目指す作業部会を発足させるなど、民間でも再利用や再資源化を後押しする動きが出ている。県は「パネルの大量廃棄を前に、再資源化の体制を確立する必要がある。リサイクルに対する県民の意識向上にもつなげたい」(次世代産業課)としている。