NHK大河ドラマ『光る君へ』は、平安時代(9世紀後半から10世紀)に発展した「国風文化」を背景にして、紫式部の生涯と彼女が紡いだ文学作品の軌跡が描かれています。この時代、貴族社会を中心に優雅で洗練された文化が花開き、紫式部は『源氏物語』という傑作を通じて、日本文学史に輝かしい足跡を残しました。

ドラマでは、吉高由里子さん演じる紫式部こと“まひろ”と、柄本佑さん演じる藤原道長の恋愛模様が描かれています。史実がどうだったかの真偽は別として、この時代の恋愛は歌を贈り合うことは確かだったようです。SNSを通じて出会い、文字でつながりを深める現代の恋愛事情と近しい部分もあるのかもしれません。

ひらがなカタカナから始まる国風文化

私たちが使用している文字(仮名)は、9世紀ごろに完成したと言われています。

奈良時代(710年~794年)は、漢字の影響を受けた「万葉仮名」が使用されていました。日本語を表記するためのオリジナルな文字が存在しなかったため、漢字の音や訓を借りて日本語を表現する方法です。

漢字の音(訓)を用いることで、日本語の単語や文章を作る「万葉仮名」は、とても複雑で使いにくいものでした。たとえば「山」を示すために「也麻」と表記し、「花」は「波奈」という感じです。

やがて、漢字の形を崩して書きやすくする流れが生まれ、日本独自の文字(仮名文字)が少しずつ形作られていき、平仮名や片仮名の誕生につながっていきます。

「仮名(かな)」という呼称は、文字の通り「仮の字」を意味します。つまり正しい字である「真名(まな)」は漢字である、という関係性を示しています。日本の貴族たちは、公式な記録や日記は漢文を使用していました。

平仮名は漢字の草書体(筆で書かれた流れるような書き方)を、さらに簡略化することで生まれました。

たとえば「安」という漢字を崩して「あ」が作られました。このような方法で、多くの平仮名が生まれていきます。

平仮名の最古の事例は、藤原良相(ふじわらのよしみ:813年~867年)の邸宅から発掘された土器に墨で書かれていたものです。平安時代初期の貴族である良相は、兄の藤原良房と対立。「応天門の変(866年)」によって政治的影響力を失いました。

その良相の邸宅から発見された土器によって、平仮名は9世紀あたりには完成していたと考えられています。

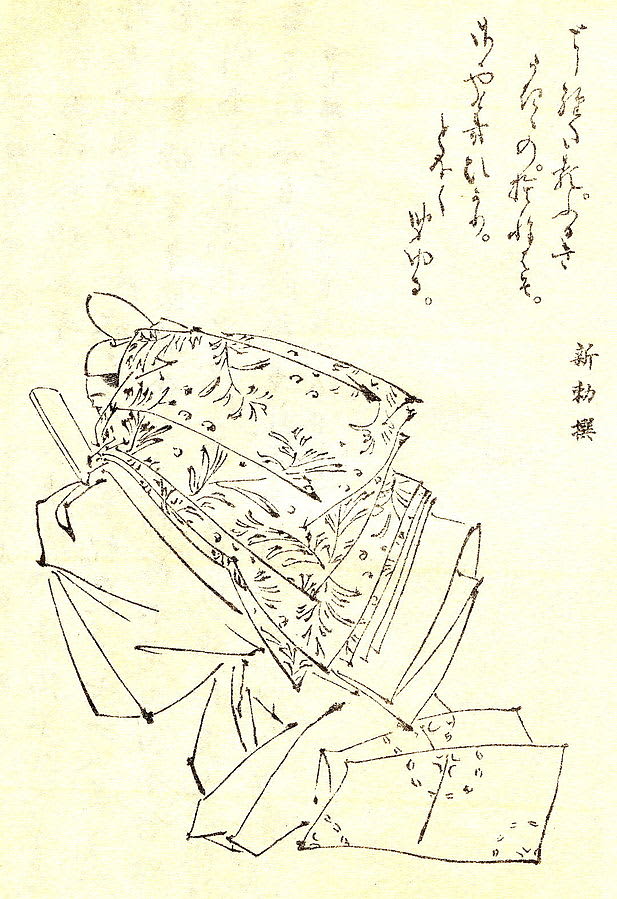

▲藤原良相(菊池容斎:画『前賢故実』) 出典:Wikimedia Commons

片仮名は、漢字の一部を取って作られました。たとえば「伊」という漢字から「イ」が作られました。片仮名は、主にお坊さんが漢文を読み下す際に、メモとして使ったのが始まりです。つまり片仮名は知識人層、当時は主にお坊さんたちによって使われました。

平仮名と片仮名はそれぞれ用途が異なり、平仮名は日常的な意思表示をするために普及し、片仮名は学問や宗教の場で使用されました。この仮名文字が普及したことで、平安時代の王朝文学(国風文化)が発展する土壌が生まれたのです。

恋愛の主導権は男性にあった平安時代

仮名文字の普及によって、文学作品の創作が可能になり、平安文学が次々と登場します。

まず和歌が盛んになります。905年、紀貫之らによって、最初の勅撰和歌集である『古今和歌集』が編集されました。この和歌集の繊細で技巧的な歌風は「古今調」と呼ばれ、長く和歌の模範となりました。

最も早い物語作品は『竹取物語(たけとりものがたり)』で、9世紀後半に成立しました。この時期になると多くの貴族が、仮名文字の読み書きができたと考えられています。

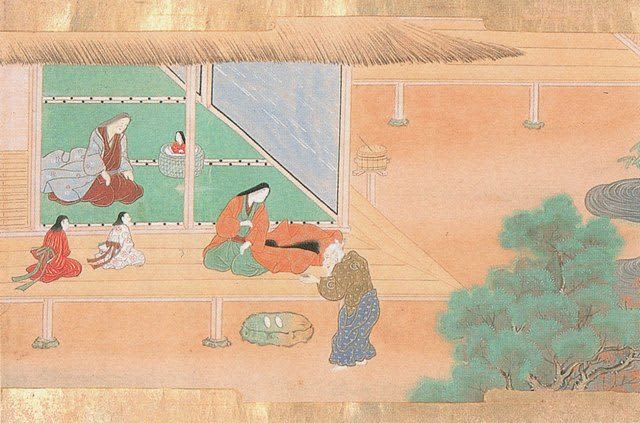

▲幼子を見つける竹取の翁(土佐広通、土佐広澄:画)『竹取物語』 出典:Wikimedia Commons

平安貴族たちの恋愛は、この仮名文字を通じて育まれました。

平安時代は女性も自由恋愛を楽しんでいたと言われますが、これは少し誤解を招く表現かもしれません。確かに男性も女性も複数の恋人を持つことが多かったですが、恋愛の成立方法を考えると「自由恋愛」という言葉は正確ではないでしょう。

恋愛の告白は男性からで、女性から積極的にアプローチすることはありませんでした。男性は美しく教養豊かな女性の噂を聞き、その女性に対して和歌を送ります。

和歌には「あなたのことを恋しく思っている」というメッセージが込められています。 女性はその和歌に対して返歌を贈り、互いの気持ちを確認します。

当時の貴族女性は、容姿だけでなく、教養や家柄も重要視されていました。男性が贈る和歌に対して、即興で返歌できるセンスが求められたのです。平安時代における美女とは、家柄・教養・適度な容姿を兼ね備えた女性を意味しました。

上記の要素を備えた女性が天皇の宮廷に仕え、国風文化を発展させました。紫式部や清少納言、和泉式部などが代表的な人物になります。

女性が受け入れる気持ちになると、男性が女性の家に忍び込みます。この関係が結婚に至るか、一時的な関係で終わるかは、双方の家柄や事情によって決まります。結婚となる場合は、当人同士の気持ちよりも家同士の結びつきが重視されました。

女性には拒否権がありましたが、最初の選択権は男性にあり、女性が最初に男性を選ぶことはできませんでした。平安時代の恋愛は、現代と同じような「自由恋愛」と言えるほど男女平等ではなく、女性が完全に自分の意志で恋愛を楽しむことができる状況ではなかったのです。

まひろが道長に送った陶淵明の漢詩

第10回で、まひろと道長による手紙のやり取りがあります。

「思ふには 忍しのぶることぞ 負けにける

色には出いでじと 思ひしものを」

(恋心を抑えようとするのは、もう無理だ。 顔に出さないと心に決めていたのに)

道長からの手紙を受け取ったとき、まひろが「古今和歌集……なんで……」と言い、直秀の亡骸を二人で埋葬しているシーンに切り替わります。そして、まひろは「あの人の心は、まだそこに……」と呟きます。

以前の回を振り返ると、第6回で描かれた「漢詩の会」のあと、道長から贈られた恋の歌(ラブレター)に対して、まんざらでもないという反応でした。

しかし、第7回における打毬のシーンで、貴族の男たちの本音を聞いたまひろは、道長の手紙を燃やして拒否する意思を示します。まひろから返信が来ない道長も「振られた」と述べ、二人の関係は終わったかに見えました。

そして第10回に戻ると、親友である直秀の死というツラい出来事に直面した道長が、現実から目を背けるように、再びまひろへの想いを募らせラブレターを送ってきたのです。突然のことに戸惑うまひろでしたが、悲しみに暮れる道長を救いたい一心で、漢詩を送ります。

感情的な和歌とは異なり、漢詩には冷静に道長の進むべき道を諭す内容が込められていました。

まひろが道長に送った漢詩は、世界史ではお馴染みである陶淵明(とう えんめい)の詩です。貧しい暮らしだったにも関わらず、陶淵明は儒学の勉強に励み、国の官職に就きます。しかし戦争や政争に巻き込まれ、人間に嫌気が差した陶淵明は、晩年にわたり隠居生活を送るようになりました。

まひろが陶淵明の詩を送ったのは「戦争なんかが起きない平和な世の中をあなたに作ってほしい」というメッセージでした。

「実に途(みち)に迷ふこと其(そ)れ未(いま)だ遠からず

今の是(ぜ)にして昨(さく)の非(ひ)なるを覚(さと)る」

(つい最近まで、道に迷っていた。だけど今、正しい道がわかったのは、過去の過ちがあったからだ)

まひろからの漢詩を受け取った道長は、知人からのアドバイスもあり、同じように漢詩で返事をしました。まひろは、道長が冷静さを取り戻し、自分の進むべき道を定めたと判断したため、彼に会うことを決意しました。

このように和歌と漢詩を使い分けられることからも、まひろの教養の高さがわかります。そして、道長への感情もそこに表れていたように思えるのです。