DAY1 ブレイクアウト

JSBI(Japan Sustainable Brands Index)は、生活者から見た企業のサステナビリティへの取り組みやブランドイメージを測る指標だ。サステナブル・ブランド ジャパン アカデミックチームが発表した最新のレポートでは、サントリーホールディングスのSDGsへの取り組みは、生活者が期待する企業の取り組みを超えていた。同社のパーパスや具体的な取り組み事例から、なぜ生活者の期待を上回る活動ができたのか、また、サステナブル・ブランド ジャパンのユースコミュニティnestに所属する若者2人が加わり、企業はどのような生活者コミュニケーションを取るべきなのかを探った。(松島香織)

ファシリテーター

江戸克栄・県立広島大学大学院 経営管理研究科 ビジネス・リーダーシップ専攻長 教授 / サステナブル・ブランド ジャパン アカデミックチーム

パネリスト

北村暢康・サントリーホールディングス サステナビリティ経営推進本部 副本部長 兼 サステナビリティ推進部長

入江遥斗・nest[SB Japan Youth Community]

藤井玲緒・nest[SB Japan Youth Community]

※所属・役職等は開催当時

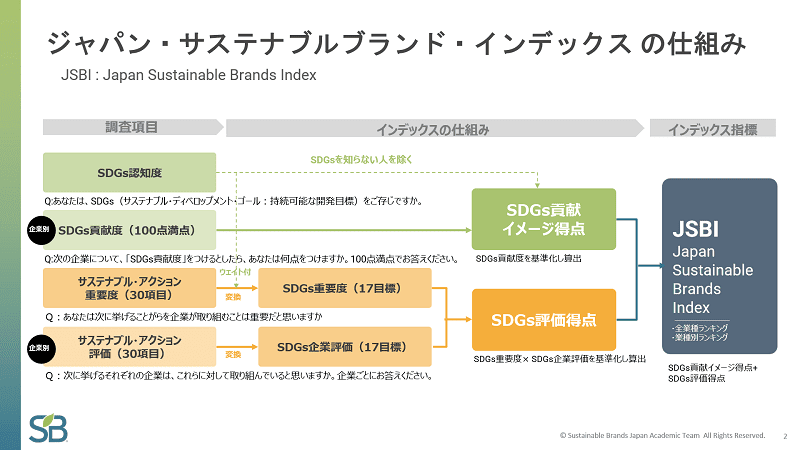

はじめにファシリテーターの江戸克栄氏は、JSBIはSDGsを基に企業のサステナビリティ活動を測る一つの指標であり、「生活者の視点から評価していることが非常に大きなポイント。それを企業活動に生かしていただきたいという狙いがある」と説明した。SDGsに関する認知度や企業別の貢献度、また実際のサステナブル・アクションに関する重要度や評価などの4項目について調査し、「SDGs貢献イメージ得点」と「SDGs評価得点」を算出。この2つの評価を比較することで、企業は自社と生活者とのコミュニケーションの課題を知ることができる。

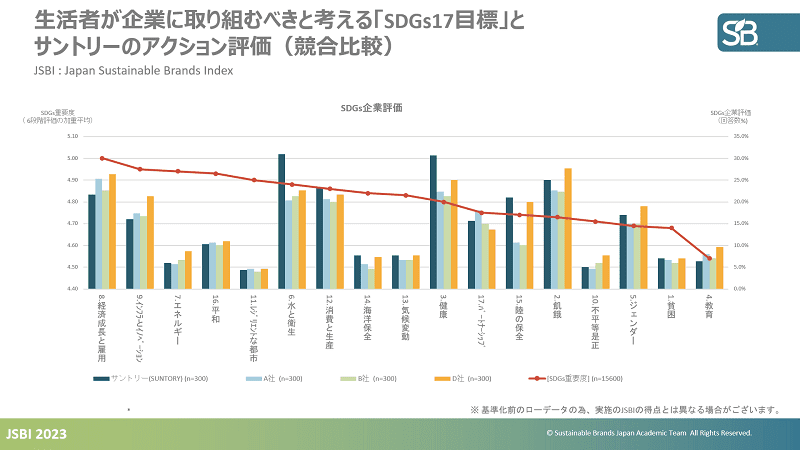

また江戸氏は、生活者が考える企業が取り組むべき「SDGs17目標」と企業の実際のアクションについて、「生活者が重要と考えるSDGs目標に、企業の取り組みが追いついていない」と指摘。だが、サントリーホールディングスの評価事例では、「目標2 飢餓」「目標3 健康」「目標6 水と衛生」など、生活者の重要度よりも取り組みが進んでいる。

同社の北村暢康氏は、グラフを示しながら「口に入るものを提供する事業なので、飢餓や健康は、業界としてもよって立つところが大きい」と説明した。こうした企業の取り組みの拠り所となるのが、企業理念、パーパスだ。同社では「人と自然と響き合い、豊かな生活文化を創造し、『人間の生命(いのち)の輝き』をめざす。」を掲げている。「私どもは水をはじめとして、自然の恵みを商品という形に変え、人と社会の接点を持っている。単につなぐだけでなく、より良い関係に高めること。それを『響き合う』という言葉に込めた」と北村氏はいう。

このパーパスを基に、創業者の価値観であった「利益三分主義」などをバリューに設定し、「原料」「容器・包装」などといった7つを取り組みテーマに据えた。北村氏はそのうちの「温室効果ガス(GHG)」への取り組みについて紹介。2021年5月に稼働したサントリー天然水 北アルプス信濃の森工場(長野県大町市)では、再生エネルギーやバイオマス燃料を用いて、CO2排出量ゼロを実現した。またサントリー白洲工場(山梨県北杜市)にグリーン水素を製造する国内最大規模の設備を導入したという。

ペットボトルの取り組みでは、まず「プラスチック基本方針」を制定。2018年に協力会社とともに、フレーク状態からプリフォームに直接加工する「FtoPダイレクトリサイクル技術」を開発。使用済みペットボトルからプリフォーム製造までの工程において、約70%のCO2排出量を削減することに成功した。さらに、植物由来素材100%ペットボトルの開発を米国のバイオベンチャー企業と共同開発し、早期の実用化を目指している。

また、「購入していただいたお客さま一人一人も、正しく分別処理していただくことが大事」(北村氏)であり、生活者の理解が必要だ。「新しい地図」が出演するテレビCMで、リサイクルを訴求している。これまでお客様センターには、キャンペーンやCM出演者に関する問い合わせが多かったが、「未来への責任」というメッセージを込めたCMの効果で、ペットボトルや回収に関する質問が多くなった。そうした意見は商品化に生かしているという。

飲料品を展開する同社にとって、「水」はなくてはならないものだ。一方で「水」は地域との共有資源・資産でもある。「水と生きる SUNTORY」を企業メッセージとする同社は、「水理念」を2017年に制定。北村氏は「グローバルに事業を展開しているので、その国の言語に訳して、サントリーとして共有している」という。

「水」をサステナブルに循環させるために、工場で節水する、きれいに返す、といったことは当然だ。同社は、さらに水を育む森に目を向け、工場でくみ上げる地下水の倍以上の水を涵養(かんよう)するため、土壌を保全した環境林を整備している。その規模は全国21カ所に及び、約1万2000ヘクタールに相当する。

北村氏は、「森は1年で急に変わらない。長い年月をかけてゆっくり改善して、より良いものに育てていく。そのためには次の世代、またその次の世代まで、しっかりと取り組んでいく」と力強く語った。

ブランドイメージを浸透させるフェーズが重要

北村氏の発表を受けて、江戸氏は、「JSBIでは、全世代の生活者がテレビから情報を得ているという調査結果がある」と話し、若い世代はどのような情報収集をしているのか、nestの入江遥斗氏と藤井玲緒氏に尋ねた。大学4年生の入江氏は、「我々はテレビを見ない世代と言われるが、スマートフォンやパソコンなど、テレビの見方が変わっているだけで、テレビを見ている人はまだまだいるのではないか」と回答。

高校3年生の藤井氏は、「自分の家ではずっとテレビはついている。小学生の弟はCMの歌を口ずさんだりしていて、企業のキャッチコピーだったり、伝えたいメッセージは頭に残っていると思う」と話した。しかし、「実際に商品を買おうとしたり、情報収集するときは、SNSやインターネットを使っている」という。

2人の意見を聞いた北村氏は、「企業はオールターゲットと言いながら、“刺さる”ルートで適切に情報を送り続けることしかできない。我々はBtoCなので、商品やメディアで情報をかみ砕いて生活者目線で伝えることも必要だ」と述べた。

さらに北村氏は、教育でSDGsを学び、従来の社会人とは情報の土台が違う2人に、「SDGsの観点から商品を買ったりするのか?」と質問。藤井氏は「例えば水のペットボトルが2つあるとして、サステナブルな商品かどうかは関係なく、安い方を優先する」という。「SDGsを学び、理解しているが購買まで至らない」という事実は、自身のマーケティング調査結果でも出ていると江戸氏が補足した。

入江氏は「高校生だと、手持ちで使えるお金は限られてきている。(ブランディングやマーケティングとは)いま、若者に対してブランドのサステナブルなイメージを形成していくことで、いざ選択できる大人になって何かを選ぶときに、その頭の片隅にイメージが残っているものではないか」と、ブランドイメージを浸透させるいまのフェーズが重要なのではないかと示唆した。

北村氏も「15秒のCMでメッセージが伝わるわけがない。『水と生きる』というメッセージを出したのは2005年頃で、20年経ってようやく皆さんの頭にメッセージが残った。それぐらいの時間がかかる」と話した。そして企業が取り組むポイントとして、「時間」「尖ったユニークネス」「インテグリティ(誠実さ)」を挙げた。