人生100年時代、どうしたら長い老後を幸せに過ごしていけるのか。前野隆司さんは、幸せを科学的に研究する幸福学が専門。研究データから導き出された、「幸せが続く人の共通点」「60歳からも幸せに生きるためにできること」を伺いました。

↓↓前編はこちら。

PROFILE

前野隆司さん・慶應義塾大学大学院システムデザイン・マネジメント研究科教授

まえの・たかし●1984年東京工業大学卒業、86年東京工業大学修士課程修了。キヤノン㈱、カリフォルニア大学バークレー校客員研究員、慶應義塾大学理工学部教授、ハーバード大学客員教授などを経て、2008年より現職。24年より武蔵野大学ウェルビーイング学部長兼任。

著書に『幸せのメカニズム』(講談社)など多数。

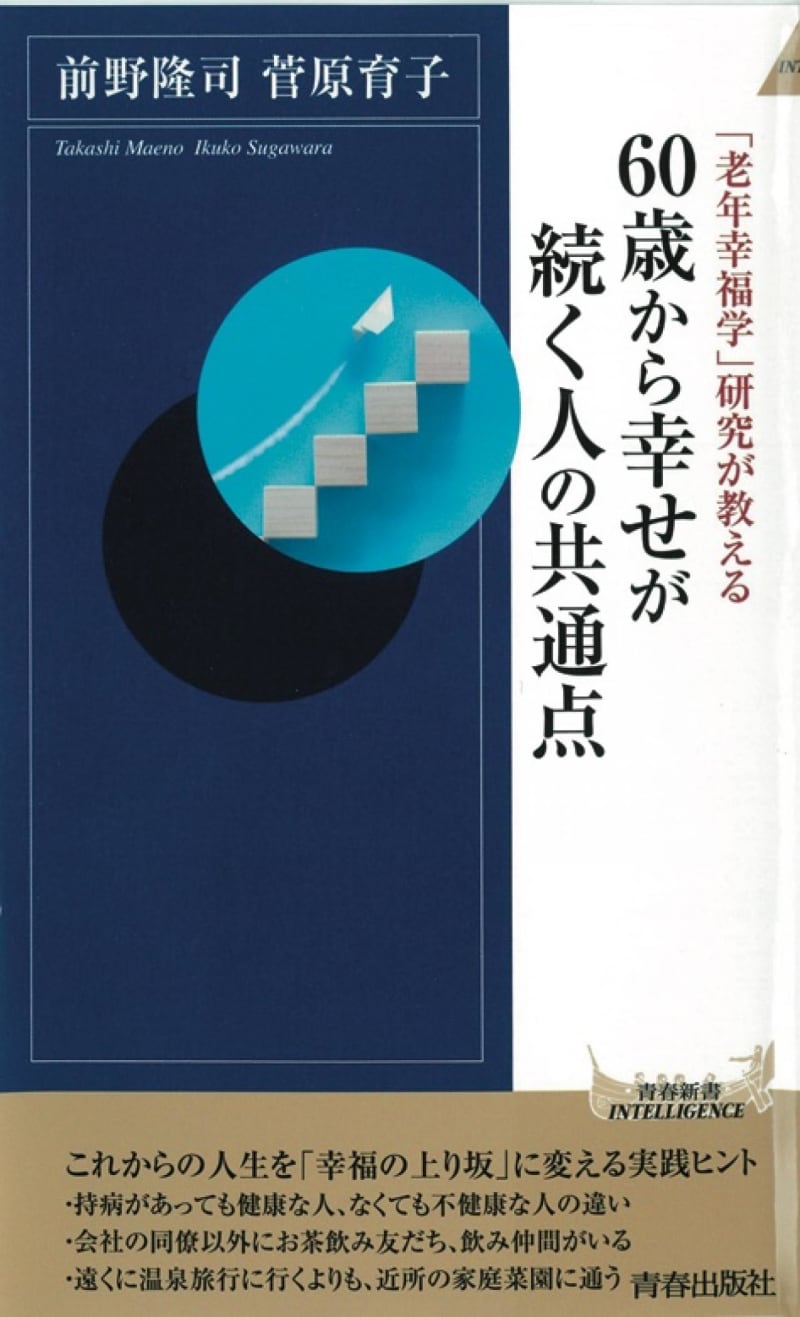

『 「老年幸福学」研究が教える60歳から幸せが続く人の共通点』

前野隆司・菅原育子/共著 青春新書(青春出版社) 1210円

「幸福学」と「老年学」の専門家がさまざまな研究データをもとに「60歳からも幸せに生きるコツ」を解説。「老年幸福学」は著者二人が生み出した造語。

人のためにお金を使う。「なんとかなる」も大事

「人のためにお金を使うことも幸福度を高めるんですよ」と前野さん。

カナダの心理学者が、お金を自分のために使った場合と、他人のために使った場合の幸福度を比べる実験をしたところ、後者のほうが幸福度が高いという結果が出たのだ。そこで前野さんがすすめる「幸せになるお金の使い方」が、「おごり合い」。

「すぐにできる方法です。気心の知れた数人のメンバーで食事をしたら、毎回ご馳走し合います。今日自分が払ったら、次回は別のメンバーが、その次はまた別のメンバーが払う。3人なら3回食事会をすればプラス・マイナス・ゼロです。人におごるのもおごられるのも気分がいいもの。幸せな気分になれます。ここで大切なのは細かい金額まで考えないこと。前回は4000円出してもらったから、私も4000円にしなければ、などと考えると煩わしいし利他的な気持ちになれません。だいたい同じくらいの金額で、とおおらかに考えるのが大事です」

前向きで楽観的であることも重要だ。

「年を重ねるのはイヤだなと思うのではなく、年を重ねるのは素敵だなと思える人は幸福なんですね。たとえば目尻のシワも『いつも笑顔でいられるからできたシワ』と前向きにとらえられると幸せですよね。私の85歳になる母は『今が一番幸せ!』と、よく口に出して言います。ウソでもいいから『幸せだわ』と口にしてみると、幸せな気分になれます。また生活にカツカツでなければ、老後資金も『なんとかなる』と考える。気持ちに余裕がもてるかどうかも幸福度を左右するポイントです」

人づき合いを通じて、しょっちゅう夫婦で旅行に行く人や、孫がいて幸せそうな人、いつもアクティブで生き生きしている人など、うらやましく思うこともありがちだが……。

「人と比べると、妬みや恨みにつながり不幸な気分になります。他人と比べないことも幸せになる重要な要素の一つ。ありのままの自分を肯定して、自分自身が好きなこと、ワクワクすることを、どんどんやってみましょう。とにかく始める。やってみて自分に向いていないなと思ったらやめていいんです。また別のワクワクを見つければいいのですから」

前野さんに伺った「幸福度を上げる10のヒント」、一つずつでもいいので実践しよう!

幸福度を上げる10のヒント

①姿勢が大事。胸を張って上を向こう

誰しも落ち込んでいるときは肩をすぼめて下を向くし、明るい気分のときは自然と上を向く。この体のクセを利用しよう。

「胸を張って上を向くと、脳が『この姿勢をとっているということは晴れやかで幸せな状態だ』と解釈し、幸せな気分にしてくれるよう体に指令を出します」

②意識的に笑顔をつくると楽しくなってくる

表情も姿勢と同じ。楽しいことがあると人は笑顔になる。逆に意識的に笑顔をつくり、特定の表情筋が収縮すると、脳が「これは楽しいことがあったのだな」と判断して幸せな気分にしてくれる。

「普段から笑顔でいると、いい意味で脳をだませて、幸福度をアップできます」

③感謝は10倍で。「ありがとう」にひと言添えて

つながりを築くうえで「ありがとう」という感謝の気持ちは欠かせない。夫婦でも友人でも、感謝の言葉は10倍、を意識して。

「ありがとう」にもうひと言加えれば完璧。手伝ってもらったら「ありがとう、おかげで助かった」、プレゼントには「私の好み。ありがとう」など。

④夫婦で家事を分担して夫婦円満と身体機能の維持を

家事の分担が五分五分の夫婦が最も幸福度が高いという調査結果が。何が五分五分かは夫婦によって異なるので話し合って分担を。

また運動で体を動かすことでも幸福度がアップ。家事もかなりの運動量なので、家事の分担で夫婦円満になり身体機能維持もできて、一石二鳥。

⑤年をとってもできる趣味をもつ

スポーツのように年をとるとできなくなる趣味もある。

「体が動かなくなったら新しい趣味を始めればいい、ではなく、俳句や写真、書道、絵画など、年をとってもできる趣味をいくつか見つけておきましょう」。地元のサークル活動などは、人とのつながりも自然と築いていけそう。

⑥自然豊かな緑のある場所を散歩しよう

自然豊かな環境にいるとメンタルヘルスが増進されて自律神経が整い、血糖値、血圧、心拍数などが正常化していくことが、さまざまな実験で示されている。

近所の公園を歩くだけでもOK。アメリカでは自然豊かな公園で20分過ごすだけで幸福感が得られる、というデータもあるという。

⑦「やったことがないこと」をしてワクワクする

やったことがないことをする、行ったことがない土地に行ってみるなど、新しいことに挑戦すると心がワクワクして報酬ホルモンと呼ばれるドーパミンが分泌され、心地よさや快感をもたらしてくれる。

「趣味の会に初めて参加し、どんな人に出会うのかとドキドキする状態も、幸せにつながります」

⑧学ぶばかりでなく、得意なことを教え合う

教えることには責任が伴うので、緊張感が生じる。また教えることで初めて気づくこともたくさんある。そんな状態の中、言いたいことがうまく伝わると高揚感が生まれ、幸せを感じる。

「得意な料理でも手芸でも、ささやかなことでいいので、近所の人や知り合いを集めて会を開いてみては」

⑨植物や動物を育て、日々の成長を感じよう

ペットや植物の世話をし、日々の成長を感じると、愛情ホルモンのオキシトシンの分泌が促される。オキシトシンはストレス中枢の興奮を鎮めてくれるので、幸せな気分で生活ができる。

「気持ちが通じるという点では犬や猫がおすすめです。特に犬は、散歩を通じて他者とのコミュニケーションも生まれます」

⑩一日の終わりに、自分への感謝日記を書く

一つでも二つでもいいから、その日、感謝したい出来事を書く「感謝日記」を習慣にしてみる。

「他人や世の中への感謝だけでなく、『頑張った自分の体にありがとう』とか『笑顔で過ごせた自分にありがとう』など、頑張った自分をいたわる言葉を書くと、幸せ度が明らかにアップします」

※この記事は「ゆうゆう」2024年7月号(主婦の友社)の内容をWEB掲載のために再編集しています。

取材・文/田﨑佳子