慶應義塾大学経済学部の赤林英夫教授、経済学研究科博士課程の田口晋平氏他からなる研究チームは、学校の情報設備と教員のICTスキルが、コロナ禍の学校閉鎖期間中の双方向オンライン授業の実施と、学校閉鎖中や再開直後の教員の残業等に与えた影響を分析した結果を、6月18日に発表した。同研究は、日本全国の公立小中学校を網羅する政府データを使用している。

同研究では、文部科学省が収集した「学校における教育の情報化の実態等に関する調査」「新型コロナウィルス感染症の影響を踏まえた学習指導等に関する状況調査」「教育委員会における学校の働き方改革のための取り組み状況調査」を利用している。

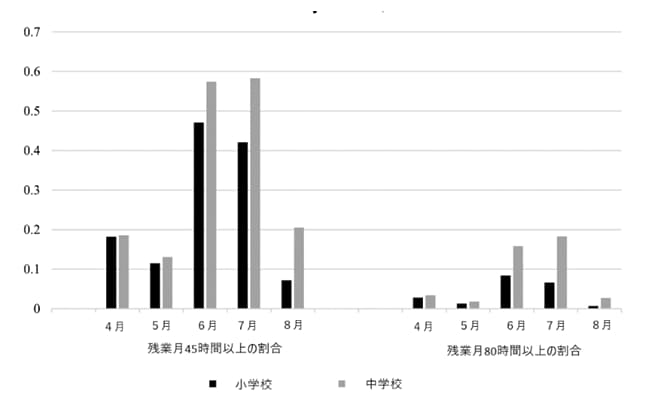

「教育委員会における学校の働き方改革のための取り組み状況調査」のデータに基づいて、新型コロナウイルス感染症による休業期間中の4月~8月に、月45時間を超える残業をした教員の比率、月80時間を超える残業をした教員の比率を、小中学校別に示した。

この結果から、新型コロナウイルス感染症による休業明けの教員の残業は非常に多く、とりわけ中学校で長時間労働が蔓延していたことが明らかになっている。

同研究では、2020年3月時点の学校ICT資源が、同年4月~6月の学校休業期間やその間の「同時双方向型のオンライン指導を通じた家庭学習」「同時双方向型のオンラインシステムを通じた連絡」に与えた影響と、4月~8月に残業をした教員の比率に与えた影響を、市町村教育委員会ごと小中学校ごとに集計されたデータを用いて分析した。また、因果性に注意を払うため、地域固有の観測できない効果を制御した統計モデルを用い、同じ教育委員会内での小学校と中学校の間の平均的差に注目した推計を行っている。さらに、2022年に全国の学校教員が登録しているオンラインプラットフォームを通じてアンケートを行い、そこから得られた現役公立小中学校教員約400名のデータに基づいて、分析結果が学校現場の感覚と整合的かどうかも確認した。

双方向オンライン授業実施の決定要因を分析したところ、その実施に影響を与えたのは情報設備、とりわけ無線LANの導入やプレゼンテーションの設備(プロジェクター、デジタルテレビ、電子黒板)、指導者用デジタル教科書の有無であることがわかっている。一方で、教員のICTスキル水準は双方向オンライン授業の実施と関係がなかったことも明らかになった。

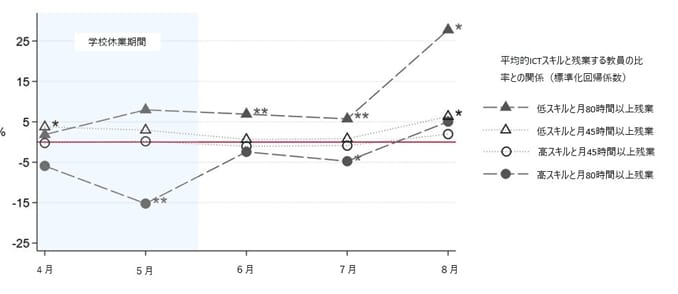

また、ICTスキルが低い教員の比率または高い教員の比率が、月45時間以上残業する教員または月80時間以上残業する教員の比率に与える効果を月別に推計した。時期によって差はあるものの、全体として教員のICTスキルが低い地域の学校では、時間外労働をする教員が多い傾向がみられる。

なお、これらの推計結果を供給側要因の因果的効果と解釈するには、同じ教育委員会内であれば、新型コロナウイルス感染症による感染状況、家庭環境等の需要側の要因は、小中間の差に影響を与えないという前提条件が必要となる。同研究では、さまざまな角度からその条件が満たされることも確認できている。

今回の研究は、学校現場のデジタル化や教員のICTスキルアップがどの程度教員の勤務時間短縮につながるのか、教員のスキル不足がデジタル教材を使った授業推進のネックになっているかなどの議論に対して、一定の信頼に足る定量的エビデンスを提供することとなった。今後は、ICTを含めた教員研修の詳細と、教員のスキルやICT活用に関するより詳細なデータが取られることで、具体的政策に踏み込めるようになるだろうとしている。