穏やかな波が打ち寄せる、廿日市市の海岸。

廿日市市の鳴川海岸

浜辺に目を向けると、細長いパイプのようなものが。

その正体はカキ養殖に使われるポリエチレン製パイプ。

カキの養殖用パイプ

広島県では、カキを大きく育てるために、貝殻の間隔を保つ役割をするパイプが使われます。

廿日市市の正木さんによると、カキを陸揚げをして洗浄する工程で、一部が海に出て、波をつたって海岸に流れつくのだそう。

養殖に使われるポリエチレン製パイプ

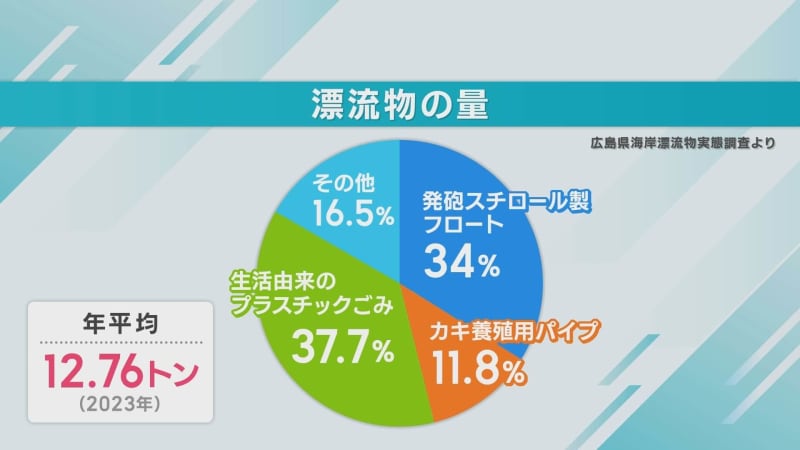

広島県によると、去年、県内の海岸に漂着したごみの量は、およそ13トン。

そのうち12%がカキの養殖用パイプでした。

去年の漂流物の量

こうした問題を解決するため、呉市音戸町で実証実験が進められています。

実証実験の現場

県と大阪市の化学製品メーカーが協力し、海で溶ける新素材のパイプの実用化を目指しています。

素材は、自然由来の酢酸セルロース。

木材や綿花などから抽出した食物繊維と、食酢の主成分の酢酸から作られた自然由来の素材です。

海に流出してまった場合でも、微生物などによって分解されるため、環境への負担を軽減できると期待されています。

海で溶けるパイプ

県立総合技術研究所 西部工業技術センターの田平さんは、「「生分解性プラスチック」の使用が広まれば、浜辺の環境問題だけでなく、間違えてパイプを食べてしまった魚や海洋生物への被害も減少できる」と期待を寄せています。

西部工業技術センターの田平さん

実用化に向けて、カギとなるのは耐久性。

カキが大きく育つまでには、3年かかると言われ、この間、分解されずにカキパイプとしての役割を果たせるかが重要となります。

実証実験を始めてから、およそ1年。ポリエチレン製のパイプと一緒に海に沈めて耐久性などを比較しています。

実証実験で使われているパイプ

2050年までに、瀬戸内海に新たに流出するプラスチックごみの量を「ゼロ」にすることを目指している広島県。

環境にやさしい、新たな素材の開発が進められています。

廿日市市の海岸

広島ホームテレビ『ピタニュー』

地球派宣言コーナー(2024年6月19日放送)