他の写真を見る

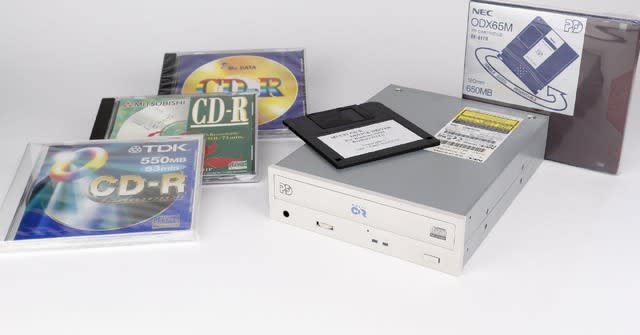

[名称] Multi CD-R

(参考製品名 「ODX658」)

[種類] 光ディスク(書換型、追記型)

[記録方法] 相変化記録、有機色素、レーザー光(780nm)

[サイズ] 146×192×41.3mm

[接続] EIDE(ATAPI)

[容量] 650MB(PD)、550~650MB(CD-R)

[登場年] 1998年頃~

ひとつ、またひとつと消えていき、記憶からも薄れつつあるリムーバブルメディア。この連載では、ゆるっと集めているメディアやドライブをふわっと紹介します。

YouTubeで広告ブロックを使うと即再生終了になる現象発生中。AdBlock側バグの可能性も

「Multi CD-R」(ODX658)は、日本電気(NEC)が開発した光ディスクドライブ。1台でCD-ROMも読み出せるというPDドライブの強みをさらに強化し、CD-Rへの書き込みにも対応したというのが特徴です。

PDが登場した1995年当初の競合といえば、MOやZip、リムーバブルHDDあたりでした。

PDはデータ転送速度が遅い、カートリッジサイズが大きいといったデメリットがあったものの、他が大体100~200MBくらいなのに対し、650MBと容量が大きいのがメリット。

さらに、同じドライブでCD-ROMも読めるという点を考慮すると、使い勝手の面でも悪くない選択肢となります。

CD-Rの登場はPDよりも前ですが、1度しか書き込めない、ドライブやメディアが高価といった理由があり、あくまで業務用がメインとなっていました。

しかし、大容量メディアのニーズが高まり、CD-Rのドライブやメディアの価格が下落していくと、話は変わります。ほとんどの既存CD-ROMドライブで読めるうえ、音楽CDまで自作できるとあって、個人利用も次第に増加していきました。とくに、メディアが1枚1000円を切るようになった1996年以降は、多くの人が利用するようになりました。

とはいえ、すぐにPDの出番がなくなるわけではありません。書き込みソフトがいらないという手軽さは変わりませんし、CD-Rを使うにはもったいない1~100MBくらいのデータの保存、繰り返し行うデータのバックアップといった用途では、書き換え可能なPDの方が便利だからです。

このPDとCD-Rの両方に対応し、いいとこどりをできるドライブとして誕生したのが、Multi CD-Rです。

ちなみに、書き換え可能ならCD-RWがあるだろうという人もいるかと思いますが、初期のCD-RWは再フォーマットできるCD-Rみたいなものなので、書き込みに専用ソフトが必要だというのは変わりません。

また、フォーマット時間が長い、パケットライト方式での書き込みでは互換性が低いといった問題もあったため、そこまで便利なものではありませんでした。

ということで、このMulti CD-RドライブのODX658を見ていきましょう。

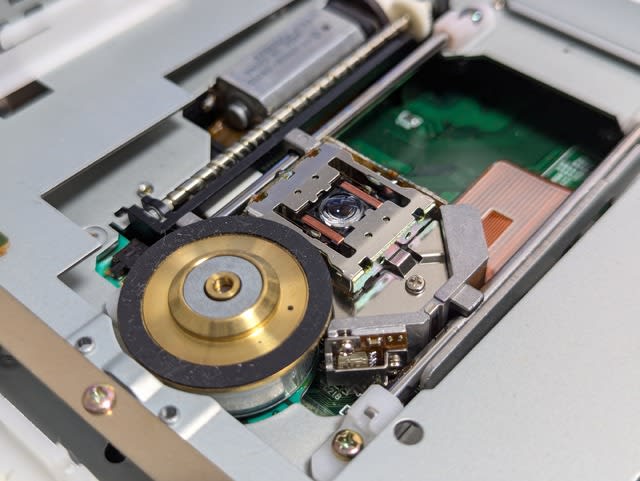

1つの光学系でPD/CD-Rに両対応

CD-Rに対応したといっても、見た目は普通の光ディスクドライブ。これといった特徴はありません。ただし、CDのロゴマークにはしっかりと「Recordable」の文字が入っています。

LEDのインジケーターは「PD/CD」と「BUSY」の2つ。PDを入れるとPD/CDのLEDがオレンジに、CDを入れると緑色に光ります。中を見なくてもメディアの有無、種類まで分かるようになっていました。

古い光ディスクドライブでは、音楽CD再生はドライブで行ない音声として出力、これをサウンドカードにあるCD用の入力端子に接続するというのが一般的。また、多くの場合、ドライブの前面にも音声出力とボリュームを装備しています。

インターフェースはEIDE(Enhanced IDE)。HDD接続に使われていたIDEを拡張し、HDD容量上限の引き上げと、ATAPI対応の周辺機器を接続可能にしたものです。

以前は周辺機器というとSCSI接続が多かったのですが、別途インターフェースカードが必要なこと、ドライブ側にも高価なコントローラーが必要なことから、価格が高くなりがちでした。その点、EIDEは高価なコントローラが不要となるため、より低価格にドライブを供給できます。

EIDEでは、1本のフラットケーブルで2台までのデバイスが接続できます。それぞれのデバイスはMASTER、SLAVEで区別するため、その設定用端子も用意されていました。サウンドカードと接続するAUDIO OUTの右にあるのが、ソレです。

ちなみに、2台のデバイスともCSELを選んでおくことで、自動でMASTER/SLAVE設定が行えました。ただし、インターフェースやデバイス、ケーブルの組み合わせによっては挙動が怪しいこともあったので、自分は手動で設定していましたが。

トレーは箱型で、中央にCDを置く円形の溝、奥には位置合わせ用の白いガイドがあります。

箱型になっている理由は、PDのカートリッジを入れられるようにするため。カートリッジで奥のガイドを押すと引っ込み、トレーにPDが納まります。

PDとCD-Rは記録層が相変化と有機色素という違いはあるものの、使用するレーザー光の波長は780nmと共通。また、ディスクのサイズも120mmと同じで、物理的に似ている部分が多くあります。

そのため、1つのピックアップで両方のメディアに対応することができました。原理が全く異なるMOやZip、リムーバブルHDDではマネできない部分でしょう。

せっかく現物があるので、イマドキのPCで動作しないかなと実験。4種類のIDE-USB変換アダプターを使ってWindows 10/11のPCへと接続してみたところ、3つは認識しませんでしたが、1つはドライブとして認識してくれました。

ただし、CD-ROMドライブとしてのみの認識で、PDは認識しません。アダプターによって挙動が変わるだけに、さらに変換アダプターを集めて試したくなりますね。

……素直にEIDEカードを用意したほうが良さそうですが。

翌年の値下がりでCD-Rの入門用に

高い頻度でコピーや削除を繰り返す用途でPDは便利でしたが、そういった用途ならそこそこの容量で済むことが多く、既存のMOやZipなどで十分。また、数百MBのデータをまとめて書き込むなら、CD-Rの方がメディア単価も安く手軽に扱えます。

Multi CD-RのODX658は、既にPDを利用している人がCD-Rも使いたい、といった場合の買い替え先としては魅力がありましたが、PD目当てに新規購入するほどの強さはありませんでした。

また、1998年はすでに4倍速書き込みのCD-Rドライブが登場し、同年末には6倍速が登場するなど、書き込み速度が大きく向上していた頃。そのため、CD-Rに対応したとはいえ、2倍速止まりだったODX658は見劣りしてしまいます。

ただし、1999年になると2万円台前半にまで価格が下落。CD-Rの入門用として手を出しやすい価格なうえ、さらにPDも使えるとなれば、急にお買い得感が高くなります。それだけに、この頃に手を出した人は多かったのではないでしょうか。

なお、その後は高速なCD-R/RWが市場を席捲していったため、Multi CD-RドライブはこのODX658(とそのOEM)のみ。後継モデルは登場しませんでした。

ラベルを見ていて思ったのですが、ドライブの分類としては「Multi CD-R」、製品名は「ODX658」、型名は「PC-MCDR220AD」といったように、同じドライブなのに複数名前があるのが分かりにくいですね。

参考:

XREAL Beam Pro発表、3万2980円から。3Dカメラ搭載、ARグラス専用の「空間コンピューティングデバイス」

ロジ史上最小コンパクト キーボード Keys-to-Go 2発売。PC / iPad / スマホほか3台接続・素早く切替、重さ222g

OPPO Reno11 Aハンズオン&発表会リポート。日本市場特化のベストセラー最新モデル、4万円台で67W超急速充電やおサイフ・防水防塵も (石野純也)