【大分】戦中、戦後に日本人が経験した苦難を伝える三つの企画展が大分市寿町の県立美術館で開かれている。東京都にある国立博物館「昭和館」、しょうけい館(戦傷病者史料館)、平和祈念展示資料館の合同の巡回展で、県内関連の資料や写真も交え、戦争のつらさ、当時の人々の暮らしぶりを伝えている。

戦争体験者の高齢化が進む中、記憶を後世につなごうと2013年から全国で実施している。

昭和館のテーマは「くらしにみる昭和の時代」。出征兵士に贈った日の丸の寄せ書き、県内で勤労奉仕やなぎなた訓練に励む学生の写真など約120点を展示し、市民が戦時体制に巻き込まれていく様子を紹介。宇佐市出身の漫画家・麻生豊の「銀座復興絵巻」は空襲で焼け野原になった東京・銀座の、配給の列や闇市のにぎわいなど、たくましく生きる人々の姿を描き出している。

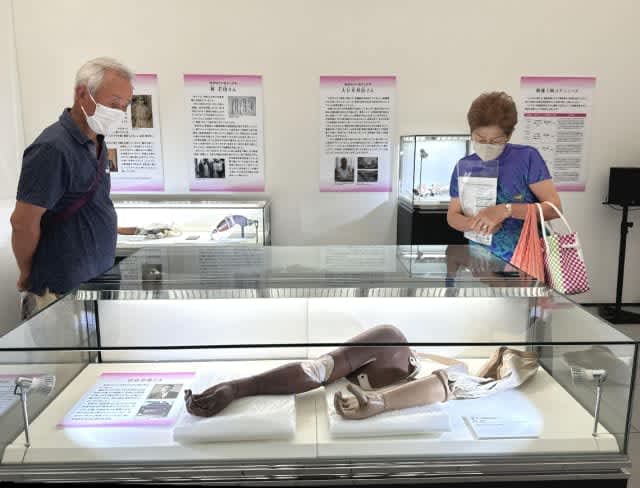

しょうけい館は戦傷病者の労苦を伝える「車いすと義肢が支えた希望の一歩」。1964年の東京パラリンピック開催に尽力した別府市の医師、故・中村裕(ゆたか)博士と、戦争でけがを負いながらメダリストになった選手の人生を見つめる。戦傷病者の仕事を支えた義手や義足など約110点が並ぶ。

また、平和祈念展示資料館は「ラーゲリの記憶」と題し、シベリア抑留の過酷さを物語る日用品や絵画など約130点を紹介。ちばてつや、やなせたかしら戦争を体験した漫画家がユーモアと皮肉を込めて描いた作品群「2100年8月15日」も特別展示されている。

昭和館の伍藤忠春館長(74)=九重町出身=は「中東やウクライナで戦闘が続く中、私たち一人一人が歴史に学び、二度と悲劇を起こしてはならないという意識を持つことが大切。若い世代にぜひ見てほしい」と話していた。入場無料。30日まで。