家計の収支を可視化するうえで、重要な家計簿。定期的に付けている人も多いのではないでしょうか? しかし、ただ付けているだけでは予算内に生活することが難しく……。本記事では『心、お金、時間の巡りがよくなる「暮らしのサイクル」の作り方』(KADOKAWA)の著者で整理収納アドバイザーの井田典子氏が、家計簿の付け方について解説します。

7月に確認!家計の6ヵ月まとめ

「今年こそは予算内で堅実に暮らそう!」

年の初めにはあれほど決心したはずが、半年経つうちに現実にはいろいろ予期せぬことが起きています。突然、洗濯機が壊れたり、予定になかった冠婚葬祭が続いたり、子どもの進路が変わったり……。だからこそ人生は面白いのかもしれませんが、大きな出費があると、緊張の糸が切れて半ば破れかぶれになってしまいがちです。けれど、それでは家計はますます傾いていくことになります。だからこそ半年経ったところで、しっかり確認する必要があるのです。

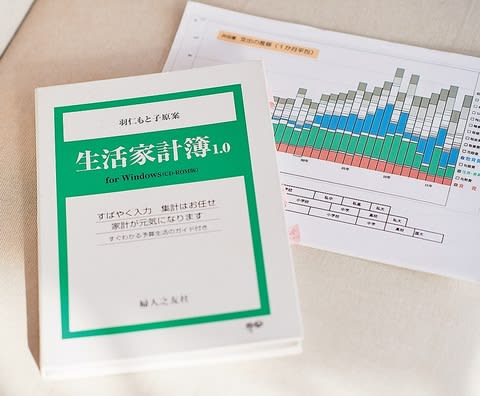

私は毎日、パソコンで楽に入力できる婦人之友社の家計簿ソフト「生活家計簿」を使っていますが、キーボードに打ち込みっぱなしではパソコンを閉じたとたん、痛い出費も忘れて(忘れようとして)しまいます。ありがたいことに友の会(雑誌『婦人之友』の読者の集まり)では予算生活の実践を励み合っていて、決めた予算に対して各費目どのくらい使っているかを定期的にグラフにして見合う機会もあります。昔、子どもに色鉛筆を借りて割合グラフを色分けしていると、「ママの宿題できた?」と心配してくれたものでした。

こうして定期的に報告し合うことで、後半の半年で軌道修正するきっかけをいただいています。他人と比べて出費が多い少ないで一喜一憂するのではなく、「わが家の予算」というモノサシがあるのは安心です。そして、予算通りにいかないからこそ工夫する親の姿を子どもの脳裏に刻むことは、何よりの金銭教育だと思っています。

下半期に向け、現状を把握

前年末に立てた年間予算に対し、費目ごとにどれくらい使っているかをチェックするグラフ。予算に対する使い過ぎがわかったら、下半期に軌道修正します。

家計簿をつけっ放しにしない

長年使っている家計簿ソフト。便利ですが、パソコンを閉じたとたんに現実逃避しないように、年間予算表や長期的な支出記録グラフなどと組み合わせて、家計をチェックします。

整理収納アドバイザー

井田 典子