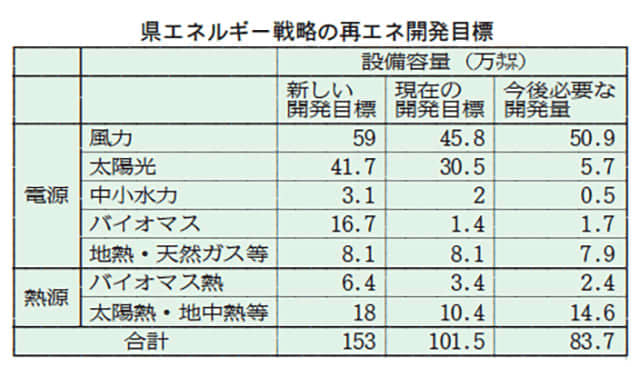

県は再生可能エネルギーの活用推進、省エネの徹底などでエネルギーの安定供給・確保につなげる「県エネルギー戦略 エネルギー政策基本構想」の見直し作業を進めている。2030年度までに再エネ電源・熱源の設備容量計101.5万キロワットを目指すと掲げた開発目標について、本県沖での洋上風力発電の事業化に向けた動きなどを踏まえ、約1.5倍の153万キロワットに上方修正する。

基本構想は12年3月に策定した。22年度末の太陽光発電の開発実績は36万キロワットで、既に目標の30.5万キロワットを達成している。事業者選定手続きが進む遊佐沖の洋上風力発電は出力45万キロワット程度となる想定で、30年にも稼働開始が見込まれる。こうした状況を踏まえ、県は昨年度から有識者らによる検討委員会を開き、改定作業に取り組んできた。

開発目標の見直しは風力発電が13.2万キロワット増の59万キロワット、太陽光発電が11.2万キロワット増の41.7万キロワット、バイオマス発電が15.3万キロワット増の16.7万キロワットなどとする。電源、熱源の合計で153万キロワットと定め、22年度末時点の69.3万キロワットから今後83.7万キロワットの開発が必要とした。

新たな目標の達成で創出される発電量は38億1200万キロワット時と推計する。再エネ導入の意義を県民に分かりやすく伝えるため、開発による効果を「県内の総電力需要の約5割、県内世帯数の約2倍の約80万世帯分に相当」「二酸化炭素(CO2)排出量が約2割削減される」などと示す。

今月中旬に開かれた検討委で県が見直し案を示し、委員からは目標の修正についておおむね了承が得られた。一方で「洋上風力や水素などの実装はまだ先。再エネ熱源の利活用や省エネを一層推進するべきだ」「陸上風力の建設候補地が沿岸部から山間部に移り、自然環境への配慮や資機材の価格高騰で開発は厳しい状況だ」との声も上がった。

県は委員の意見を反映した上で、来月上旬以降にパブリックコメントを行い、8月ごろの改定を目指す。