火を通すことでやわらかくなったり、苦味が減って食べやすくなる食材は多いもの。ところが加熱することで栄養が壊れたり流出してしまうこともあるため、栄養からみれば加熱はもろ刃の剣。食材ごとの加熱の注意点を知っておきたいですね。ゴーヤーの調理法の鉄則をご紹介しましょう。

★なすが吸った油を外に出すには?★

苦み成分が食欲や肝機能をアップする

夏野菜の定番となったゴーヤーには、ビタミンCがギッシリ詰まっています。その量は、なんとトマトやきゅうりの約5倍。ゴーヤーのビタミンCは加熱しても壊れにくく、なおかつビタミンCの免疫力アップ効果を高めるβ-カロテンもゴーヤーには豊富です。

ただし、苦みをやわらげようとゆでてしまうとせっかくのビタミンCが70%も減少。ゴーヤーの苦みには食欲を増進させたり、肝機能を高めて血糖値を下げたりする健康成分が豊富なので、できればそのままいただきたいところ。どうしても苦みが苦手なら、スライスして塩もみしてからサッと洗ってしぼりましょう。ビタミンCの損失を最小限に抑えつつ苦みを軽減することができます。

【DATA】

旬:夏

保存期間:2〜3日(冷蔵庫)

主な栄養素:1本(正味250g) ビタミンC 190mg、カリウム650mg、ビタミンA(β-カロテン当量)530μg(生)

【注目成分】

・モモルデシン

苦み成分のもと、消化液の分泌を促して食欲を増進。血糖値を抑えたり、肝機能を高める働きも。

・ビタミンC

免疫力アップに働く。美肌効果も期待できるので、紫外線の強い夏はぜひとりたい栄養素。

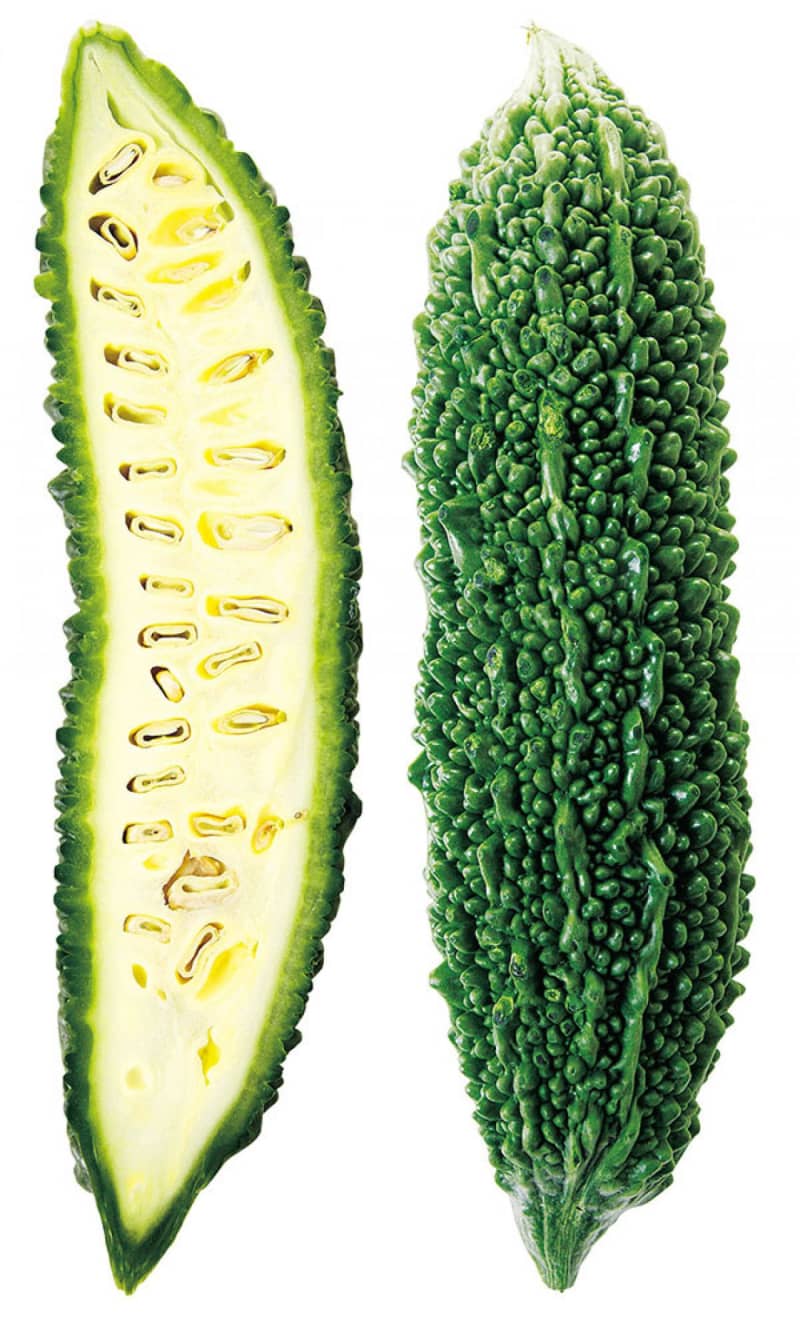

【選び方】

緑色が濃く鮮やかで、ずっしりとしているもの。いぼがかたくハリがあり、密集しているもの。

【保存法】

表面の水けをふいてからポリ袋やラップに包み、冷蔵庫の野菜室へ立てて入れる。すぐに使わない場合は縦半分に切って種とわたをとり、ラップに包んで野菜室へ。

POINT

・苦みの成分のモモルデシンは、抗酸化力も高く、がんの予防にも働いてくれます。

ゴーヤーチャンプルーは栄養をしっかり吸収できる

ゴーヤーには、β-カロテンも豊富。β-カロテンは油といっしょにとることで吸収率がグンと高くなりますから、油で炒めるゴーヤーチャンプルーは、栄養摂取の面からみても理にかなっています。ゴーヤーはゆでるより炒めるのが鉄則です。

苦みは塩もみでとる

ゴーヤーの豊富なビタミンCを守りつつ苦みを減らすには、塩もみがおすすめ。薄切りして塩でもんだら、サッと洗い流して水けをきりましょう。

※この記事は『調理 保存 食べ方で 栄養を捨てない食材のトリセツ』落合敏監修(主婦の友社)の内容をWEB掲載のため再編集しています。

監修者

栄養学博士・管理栄養士 落合 敏

おちあい•とし●千葉県立衛生短期大学教授、茨城キリスト教大学食物健康科学科教授、天使大学大学院非常勤講師などを務める。食べ物の栄養効果についてのわかりやすい解説が人気。『食べるクスリ 甘酒ヨーグルト』(主婦の友社)ほか著書、監修書、多数。