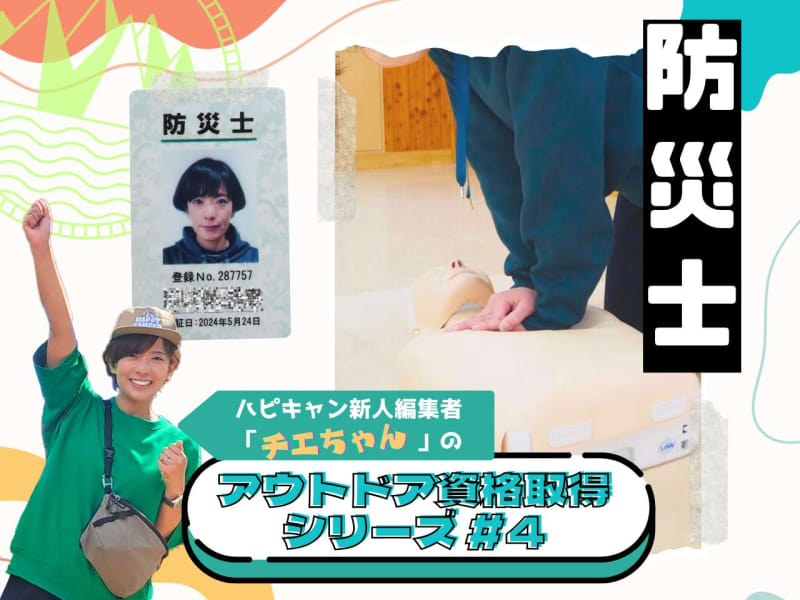

こんにちは!ワークショップの開催を目指してキャンプ資格に挑戦中の、ハピキャン編集部 川窪チエです。昨年は3つのキャンプ資格を取得し、キャンプスキルの向上に励みました。今回は2024年元旦に起こった能登地震を受けて「防災士」資格に挑戦です!

※本記事にはプロモーションが含まれます。

【自己紹介】資格取得に挑戦中のハピキャン編集部チエです!

改めまして、こんにちは。ハピキャン編集部の川窪チエです!

キャンプの楽しさをできるだけたくさんの人たちに伝えるべく、アウトドア資格に挑戦中です。

▼プロフィール

フリーランスWEBライター&編集者。

ハピキャン編集部所属。

ファミリーキャンプ歴4年のママキャンパー。キャンプでは料理担当。

キャンプに出会ってハッピー&ポジティブになれた経験から、メディアを通してキャンプの楽しさを発信中!

Instagram:chiecamp

X:@chie87chie87

昨年は3つのアウトドア資格を取得し、焚き火やブッシュクラフト、ロープワークなどの知識とスキルを習得しました!

▼1つ目の資格は「JBS認定ブッシュクラフトアドバイザー」。

ハピキャン新人編集者「チエちゃん」がキャンプ資格に挑戦!【JBS認定ブッシュクラフトアドバイザー編】 - ハピキャン|キャンプ・アウトドア情報メディア

▼2つ目は「JAC公認オートキャンプ指導者」の資格を取得しました!

ハピキャン新人編集者「チエちゃん」がキャンプ資格に挑戦②【JAC公認オートキャンプ指導者編】 - ハピキャン|キャンプ・アウトドア情報メディア

▼3つ目は「日本焚き火協会 焚き火検定」の資格を取得しました!

ハピキャン新人編集者「チエちゃん」がキャンプ資格に挑戦!③【日本焚き火協会 焚き火検定編】 - ハピキャン|キャンプ・アウトドア情報メディア[ 画像が省略されました ]

キャンプスキルも上がってきたし、そろそろワークショップを開催したいな♪

と考えていた矢先、2024年元旦に能登半島を大地震が襲いました。私は遠くから義援金を送るくらいしかできず、無力感でいっぱいに……。

と同時に、子ども達を守る自信が持てず不安になりました。

そこで、大切な家族を守るために、防災に関する知識を学んで備えておきたいという気持ちが強く芽生えたのでした。

今回挑戦する資格は「防災士」

そこで、4つ目の資格に選んだのは「防災士」!

これまで挑戦してきたアウトドア資格とは少し違いますが、不便な生活を楽しむ「キャンプ」と「防災」は関連性がありそうです。

「防災士」は近年多発している災害や、これから起こると予測されている首都直下型地震や南海トラフ地震に向けて注目度が高まっている人気の資格です。

「防災士」ってなに?費用や試験の有無など資格詳細

- 「防災士認定状」「防災士証(カード)」が交付される

- 災害・防災関連の知識を取得できる

「防災士」とは?

「防災士」は、防災や災害対応について学ぶ資格。地域によって講義の内容や課題形式が異なることがあるようですが、日本防災士機構が定めた規定に沿って以下の3ステップで行われます。

ステップ1:防災士養成研修講座

当機構の定めたガイドラインに沿ったカリキュラムで構成され、防災や災害対応の専門家を講師として集合研修(会場研修)の形式で行われます。集合研修では防災士教本に示す21講目のうち最低12講目以上を履修していただきますので、最低でも2日間以上の日程で実施されます。なお、集合研修で履修しなかった講目については各研修機関が定めた様式のレポートなどの提出が義務づけられます。

ステップ2:防災士資格取得試験

集合研修の最終日に同じ会場で試験を実施いたします。 試験は3択式で30問出題され、80%以上の正答で合格となります。

ステップ3:救急救命講習

救急救命講習は、心肺蘇生法とAEDを含む3時間以上の内容が対象です。 また有効期限は、防災士の認証登録申請時に5年以内に発行されたものであって、かつ、その講習の発行者が定めた有効期限内のものを対象とします。

資格取得のメリットとしては、

- 「防災士認定状」「防災士証(カード)」が交付される

- 災害・防災関連の知識を取得できる

防災士になれば、個人の受け入れをしていない段階でも、被災地に行って支援活動をすることも可能です!

[ 画像が省略されました ]

まずは、しっかり防災の知識を付けて、子どもや家族を守りたい!学んだことは家族で共有したいと思います。

【体験レポ】「防災士」

それでは、ここからは「防災士」資格を取得するまでの様子をお伝えしていきます!

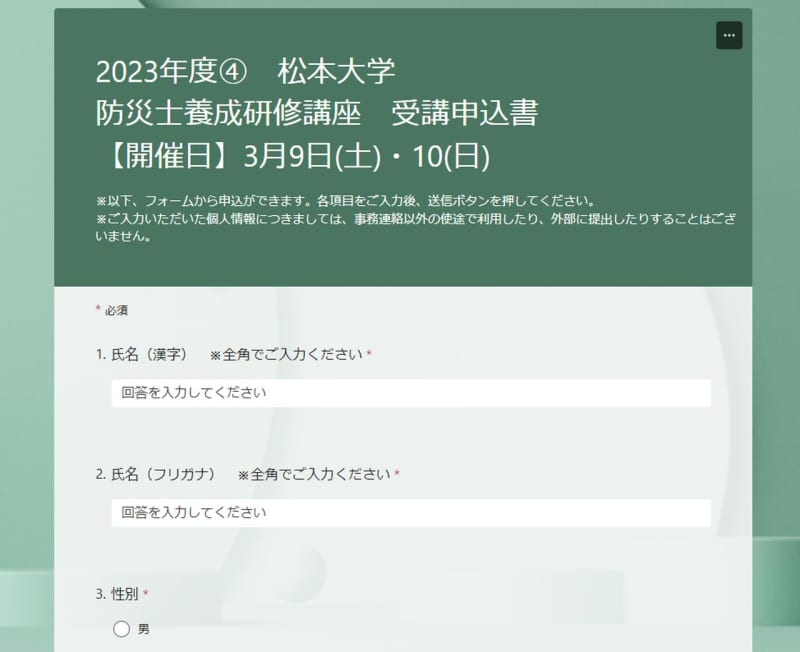

【申し込み】郵送かネットで申し込み!

申し込みは郵送かネットで行います。私は手軽なネットを利用し、申し込みフォームに必要事項を入力して送信!

申し込み完了後に、受講料を振り込み、振り込みが確認されると後日テキストが届きます。

[ 画像が省略されました ]

テキストの分厚さに不安になりました……!

【課題レポート&試験対策】13講義分のレポートが地味に大変!

防災士に合格するためには、事前にレポート作成と、試験対策の勉強が必要です。一夜漬けで対応できる内容ではありませんので、これから受講を考えている人はご注意ください。

レポート課題

13講義分のテキストを読み、それぞれの内容のまとめと感想をレポートにまとめます。1講義分のテキストの量が多いので、コツコツ分けて取り組むのがおすすめ。

※研修機関によって、レポートではなく穴埋め形式など課題の形式が異なることがあるようです。

試験対策

私は過去問題集を購入して取り組みました。出題傾向がわかって少し安心できたので、過去問題集を購入してよかったです。

【※注意:流通している過去問題集は、日本防災士機構が発行しているものではないようです。】

[ 画像が省略されました ]

一般常識レベルの問題もあり、テスト自体の難易度は高くありません。

ただし、専門用語など知らないと答えられない問題も多いので、勉強せずにテストに臨むのは危険です!

【救命講習】長野市消防局にて、心肺蘇生法とAEDの使い方を学ぶ

2024年2月23日、まず私が訪れたのは 長野市消防局 中央消防署。防災士になるために必要な救命講習1を受講するためです。

※心肺蘇生法とAEDを含む3時間以上の内容で、認められるものであれば「救命講習1」に限らず有効

3時間の講習の中で、胸骨圧迫による心肺蘇生法、AEDの使い方、止血法などを学びました。救命士の方々が熱心に指導してくださり、質問にも回答してもらえます。

今回の講習で、AEDの使い方をばっちりマスター!グループのメンバーと楽しく学び、非常に有意義な3時間でした。

この講習は「防災士」に関係なく一般の方も無料で受講可能です。お住まいの地自体が管轄する消防局や日赤病院などに問い合わせてみてください!

[ 画像が省略されました ]

全ての人が受けるべき!と思うほど、学びがありました。

子育てや介護をしている方には特におすすめしたいです♪

【防災士養成研修講座】

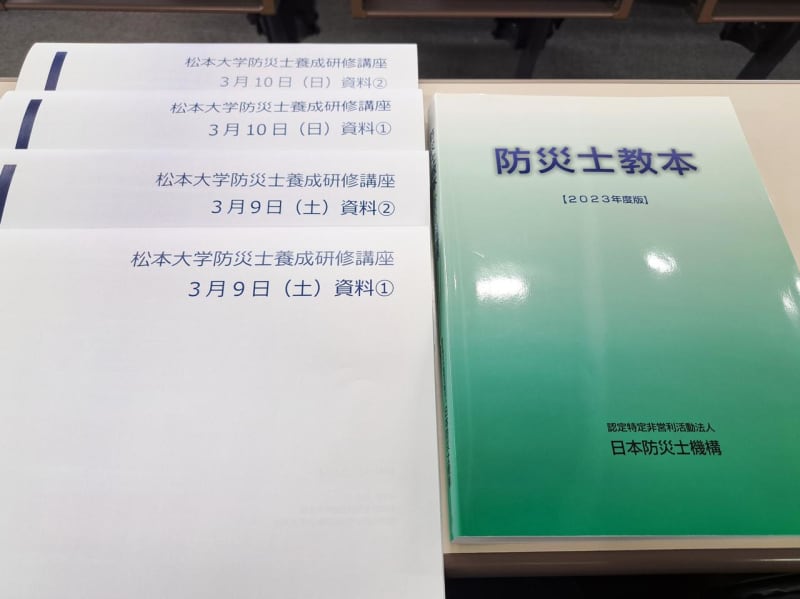

続いて、2日間の講習です!3月9日(土)~10日(日)の2日間、長野県松本市にある松本大学にて、防災士養成研修講座が開催されました。

朝から夕方までたっぷり勉強です!

【1日目・7講義】8:45~17:30

【2日目・6講義】9:00~16:20 試験16:40~

講義は2日間で全13講義。事前に届いた防災士教本に加えて、講義用の資料が配布されました。

講義内容は日本防災士機構のガイドラインに沿ったものですが、講師の方々は防災活動に携わってきた大学教授や報道記者、気象の専門家などさまざまで、テキストの内容に加えて、地元の災害の事例などをベースにお話をされます。

中には、能登まで支援活動へ行き、その壮絶な現場の状況を伝えてくださった方も。

この2日間で、個人や自治体、企業、ボランティアなどさまざまな視点から災害について学びましたが、まずは個々の防災意識を高めることの重要性を強く感じました。

[ 画像が省略されました ]

これまでの感覚では、避難指示が出てもすぐに動かなかったと思います。

でも、これからは「空振りしてもいいから早めに避難しよう!」という意識に変わりました。

また、災害直後は混乱が生じ、避難所がうまく機能しないケース、自治体によっては備えが不十分なケースもあるとのこと。

避難所に頼り切るのではなく、場合によっては自宅に戻ったり、車中泊をしたりできる選択肢を持っておくことが必要だと感じたので、キャンプギアを活用しながら非常時に備えようと思いました!

【試験】試験

2日目の講義終了後にいよいよ試験です!試験は3択のマークシート式で30問。

悩んだ問題もありましたが、過去問で試験対策をしていたため、8割の合格ラインを超えている自信はありました。

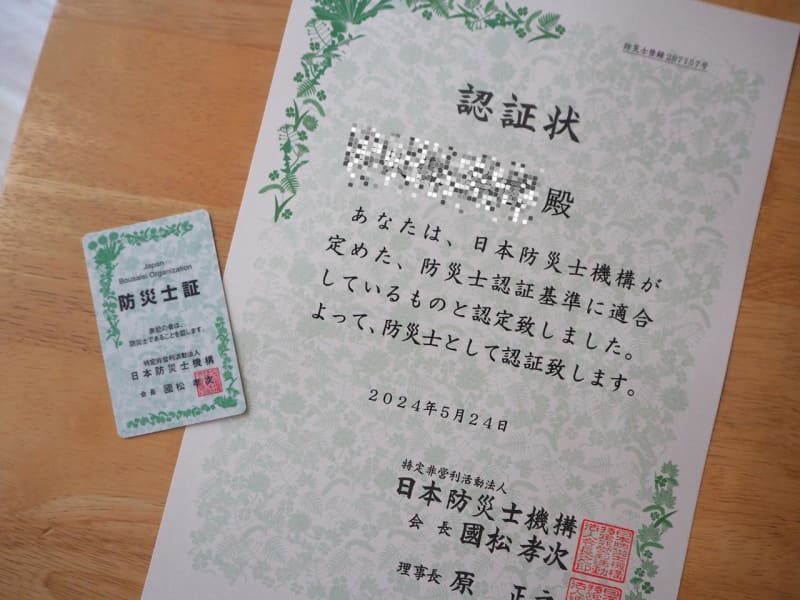

【結果】後日、合格通知が届きました!

試験から約2週間ほどすると、日本防災士機構から郵便が届きました。

中にはきっと合格通知。ドキドキしながら開封!

[ 画像が省略されました ]

わーい!合格です♪

防災士になれました!

合格の結果を受け、次のステップへ。防災士証を発行してもらうために、顔写真を用意して書類を送付。

約2ヵ月ほどすると、「防災士認定状」「防災士証」が届きました。いずれも立派で、防災士としての自覚が芽生えました。

【勝手に採点レビュー】受講内容・難易度・楽しさは?

「防災士」講習で学べることは、

- 防災に関する幅広い知識

「防災士」養成研修講座を受講すると、災害の仕組みや歴史、個人や自治体、企業が行うべき防災活動、災害関連の法律など、防災に関する幅広い知識を学ぶことができます。

[ 画像が省略されました ]

私のような初心者はもちろん、すでに防災活動をされている方にも満足のいく充実の講義内容です!

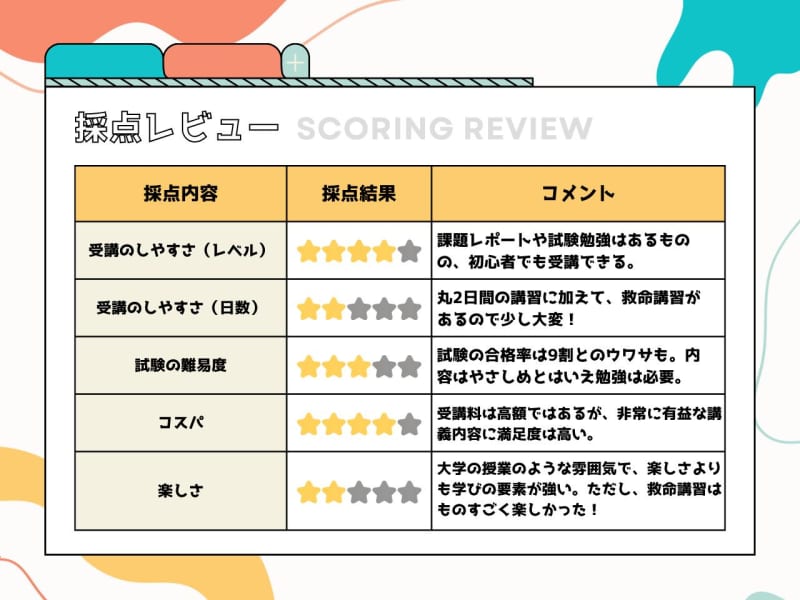

▼私の独断と偏見で勝手に採点レビューさせていただきました。

これまで受講してきたキャンプ関連の資格は、実技やコミュニケーションワークを取り入れた「楽しさ」の要素が強かったのですが、今回の資格「防災士」は「学び」に特化していました。

分厚いテキストを読み込むだけでも、膨大な量の知識を習得できます。さらに2日間の講義を受講し、より防災についての知識を深めることができました。

[ 画像が省略されました ]

今、自分は何をすべきか、何ができるか、防災を自分事として考えられるようになりました!

受講費は高いと感じていましたが、実際に受講してみると、2日間たっぷりの講義内容に大満足でした。さらに、知識によって大切な人の命を守ることができるかもしれないと思うと、安いとすら思えました。

「防災士」はこんな人におすすめ!

災害が多発している昨今、「防災士」はすべての人におすすめです!

地域や企業から求められて取得する人のほか、「家族を守りたい」「災害に備えたい」と身近な人を守るために自ら受講する人も多いようです。

[ 画像が省略されました ]

備蓄品や避難グッズの用意をしないと……と思いながらも先延ばしにしていましたが、今回を機にしっかり備えようと誓いました!

【受講後の私】自宅の備蓄品や避難グッズを用意!家族でハザードマップの確認も

「防災士」講習後、まずは避難グッズや備蓄品を用意しました。家族4人分となると大変な量でしたが、一度用意すれば、定期的に見直しするだけでOK。

また、ハザードマップを見ながら避難場所の確認、非常時の連絡手段の確認なども行いました。

[ 画像が省略されました ]

防災グッズとキャンプギアは相性が良さそう!

キャンプギアも取り入れてみよう♪

さらに、ハピキャンが出展した防災イベント「もしもFES名古屋2024」にも参加し、さらに学びを深めました!

防災の知識を習得!いつかは防災の重要性を伝えることも視野

今回は4つ目の資格「防災士」を受講し、晴れて“防災士”になることができました。

キャンプ関連のワークショップの開催を目指していましたが、キャンプを通して防災に役立つ知識やスキルを伝えるのも重要だと思いました!

[ 画像が省略されました ]

キャンプ×防災のワークショップもやってみたいな♪

そろそろワークショップ開催を目指して動き出したいと思います!今後の展開もお楽しみに♪