by 奥川浩彦@ アイピーアール

サラリーマンの人は今月(6月)の給与明細と一緒に住民税の決定通知書を受け取るはずだ。個人事業主は住民税明細書と納付用紙(納税通知書)が6月上旬に郵送され手元に届いているだろう。

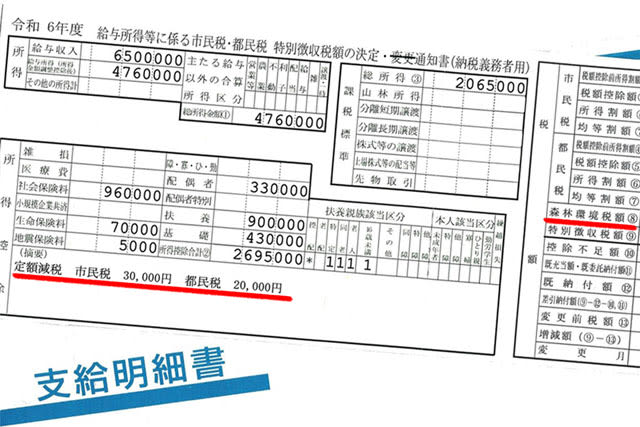

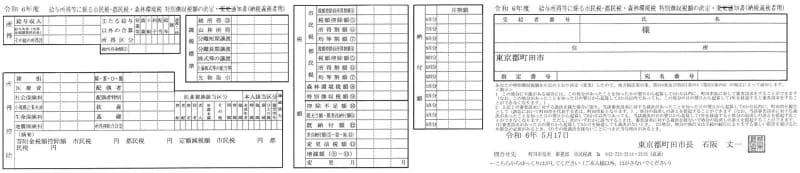

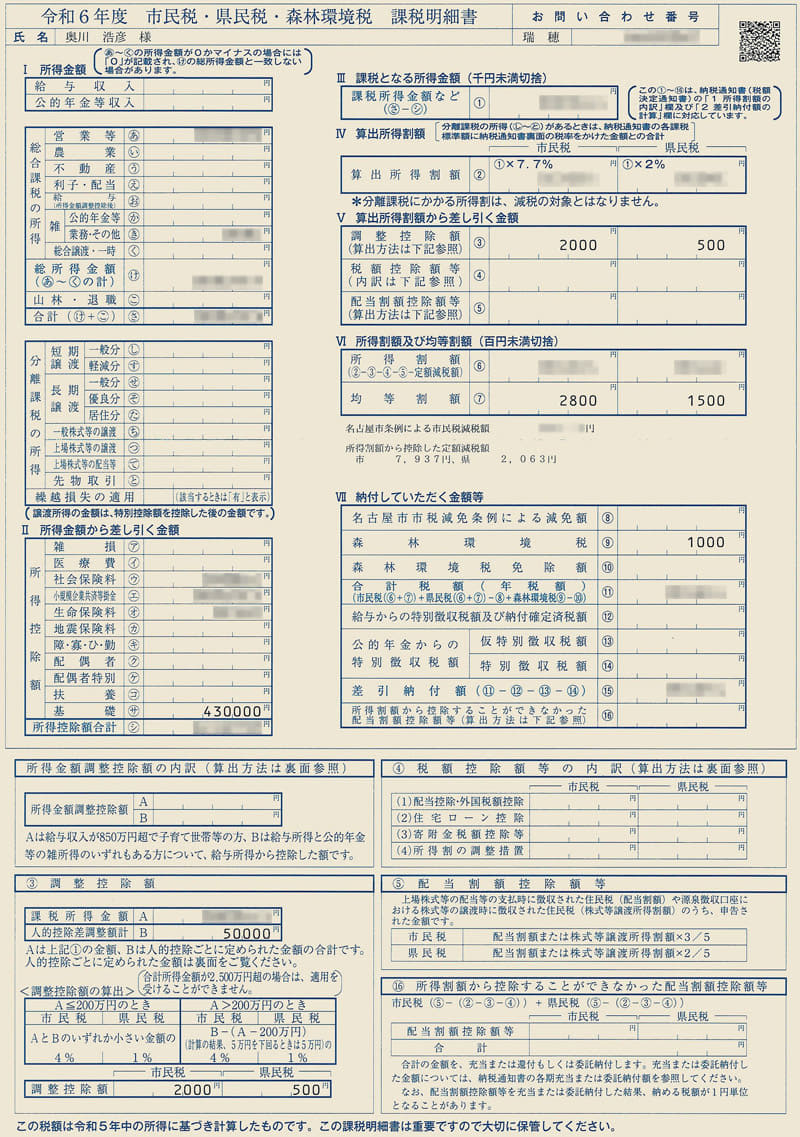

受け取った通知書・明細書はお住まいの市区町村や、会社員か自営業かにより少し名称は異なるかもしれない。INTERNET Watch編集部の人(会社員=給与所得者)が住む東京都町田市は「令和6年度 給与所得等に係る市民税・都民税 特別徴収税額の決定通知書」、筆者(個人事業主)が住民票を置く愛知県名古屋市は「令和6年度 市民税・県民税 課税明細書」と書かれている。

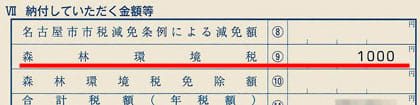

通知書・明細書には「所得割額」「均等割額」「調整控除額」など、なじみのない言葉や算出根拠の分からない金額が書かれている。今年から増税が始まった「森林環境税」の欄が追加された。また、定額減税が行われたので、減税額も記載されている。

国に納める所得税の源泉徴収票は全国一律でフォーマットは共通、「源泉徴収票の見方」などで検索すると解説記事は多数見つけることができるが、住民税は自治体ごとにフォーマットに差異があり、現物を見せてもらうと形もサイズもさまざま。通知書の見方を掲載している自治体も少ない。「住民税の見方」などで検索しても自治体による違いに加え、所得税より複雑で分かりにくく、情報も少なめな印象だ。

この記事では、分かりにくい住民税の通知書の見方を解説する。最初にお伝えしておくと、“この記事はやたら長い”。目標は最後まで読まれた人はご自身の通知書に書かれた「市民税所得割」「県民税均等割」「調整控除」などが算出できて、納税額がピターッと合うことを目指している。「そこまで詳しく知る必要はない」「ふるさと納税の確認がしたい」という人は目次から必要そうな項をツマミ読みしていただきたい。

[目次]

- \-

\-

\-

\-

\-

\-

\-

\-

\-

\-

\-

\-

\- - \-

- \-

\-

\- - \-

- 知っておきたい“豆知識”コラム

\-

\-

\-

\-

1.「復興特別税」が終了、新たな増税「森林環境税」が始まった

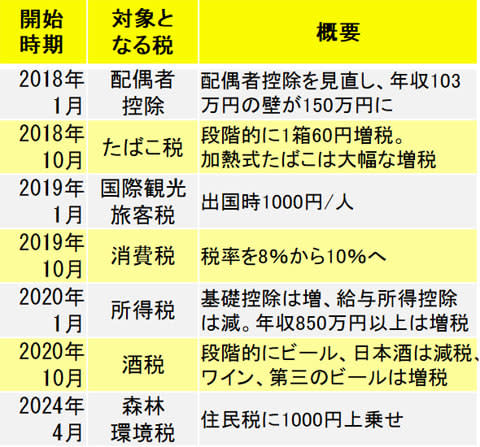

令和6年(2024年)度から、住民税に「森林環境税」という新たな税金が加えられた。「何それ、知らない」という人が多いと思う。最初にこの森林環境税について説明をしよう。

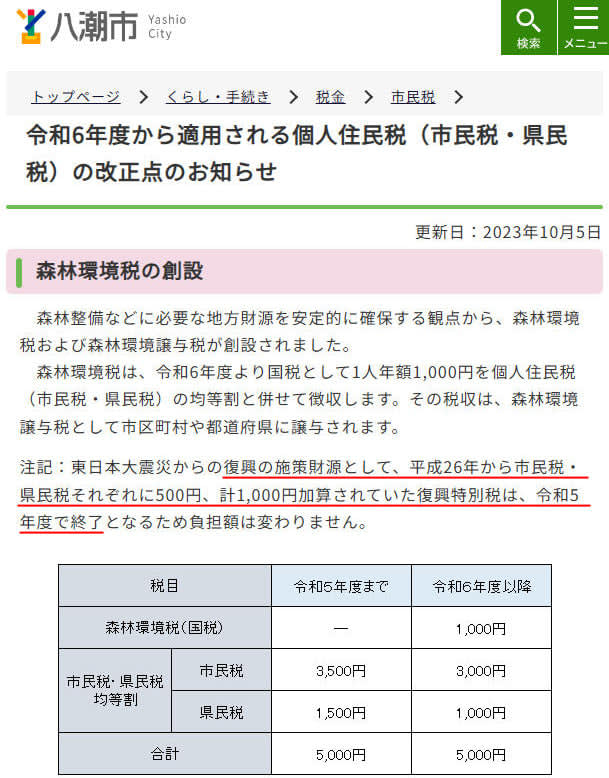

森林環境税の税額は年1000円。サラリーマンが12カ月に分けて納税すると月83円だ。新たに始まる増税ではあるが、実質的な納税額は増えない。平成26年(2014年)度から令和5年(2023年)度まで10年間、東日本大震災の「復興特別税」として増税されていた年1000円が終了したので、差し引きゼロとなり住民税の納税額はこれまでどおりだ。

10年限定の復興特別税と異なり、期限はなく恒久的な増税となった。住民税と一緒に徴収されるが、地方税ではなく国税の扱いで、集めた税金は国から自治体に森林環境譲与税の名称で配分される。森林環境税の詳細は記事の最後にお伝えしよう。

2.住民税とは

今年は森林環境税と定額減税という2つの話題はあるが、ベースとなる住民税の算出方法は変わらない。算出した住民税に森林環境税の1000円が上乗せされ、定額減税の1人1万円が引かれ、サラリーマンは6月が0円、7月から天引きが始まる。ここからは、ベースとなる住民税について説明しよう。

住民税とは地方税の1つで、1月1日に住民票のある住所地で課税される。住民税は都道府県民税と市町村民税(例えば東京都町田市の場合は都民税と市民税)に分かれているが、合算して納税し、後に分配されるため、納税者は県民税・市民税を意識することはなく、2つ合わせたものを住民税という。東京23区は特別区という扱いで都民税と特別区民税に分かれている。法人が事務所または事業所所在地に申告・納税する法人住民税もあるが、“住民税”というと“個人住民税”を表すことが一般的だ。

所得税は「国税」、住民税は「地方税」。消費税はどっち?

所得税は「国税」に分類され、国に納める税金。住民税は地方自治体に納める「地方税」。では、消費税はどっち? 消費税は、国税である「消費税」と地方税である「地方消費税」に分かれていて、10%の消費税の内訳は国税分の消費税が7.8%、地方消費税が2.2%で、合算して10%となっている。食品など軽減税率8%の内訳は、国税分が6.24%、地方消費税が1.76%となっている。

3.住民税はいくら納める?〔住民税額の計算方法〕

住民税は「所得税」から始まる

会社勤めの人は昨年の10月下旬から12月上旬によく分からない年末調整の書類を出したはずだ。その際、家族構成や加入している生命保険などを記載したと思う。その情報を元に令和5年分の所得税が計算され、12月の給料で1年間の所得税の納税が完結する。

その所得税の明細を記載したものが源泉徴収票だ。源泉徴収票は社員に配られ、会社から税務署と各社員の居住地の市町村に送られる。受け取った各自治体は市町村民の住民税を計算して住民税の通知書を会社に送り、6月の給与明細と一緒に社員に配られる。これが一連の流れだ。

この流れを見ると、住民税は所得税がベースになっていることが分かる。住民税より所得税の方が少しだけ分かりやすい。加えて住民税の所得割の計算方法は所得税の計算方法に近い。なので、住民税だけ理解するよりは、所得税とセットで理解することをお勧めしたいし近道だと思う。お時間のある人は今年1月に掲載した『源泉徴収票の見方を図解で説明【令和5年(2023年)分】詳しく解説! 1分でも分かる!』を一読いただきたい。

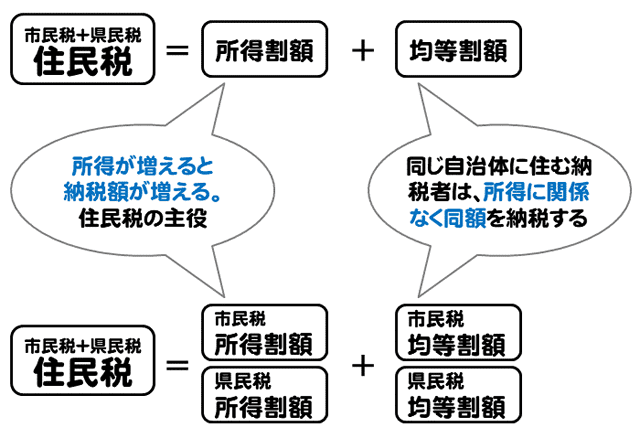

住民税は「所得割額」+「均等割額」

住民税は「所得割額」と「均等割額」を合算したものが納税額となる。所得割額はその計算方法が所得税に似ていて、所得が多い人ほど納税額も多くなる。多くの人は均等割額より所得割額が高額になるので、住民税の主役的な存在だ。均等割額は所得にかかわらず、同じ自治体に住む納税者であれば、所得が100万円の人も1000万円の人も同額を納税する。

さらに所得割額・均等割額は、都道府県民税と市町村民税に分けられる。具体的には、埼玉県さいたま市の人が納めるのは県民税と市民税、大阪府摂津市の人は府民税と市民税、岐阜県加茂郡東白川村の人は県民税と村民税、東京都町田市の人は都民税と市民税、東京23区は特別区なので都民税と特別区民税となる。

この記事では、“都道府県民税””市町村民税”と毎回表記するのは長いので、基本は“県民税”と“市民税”(町田市の事例は都民税と市民税)と表記したい。道民、府民、特別区民、町民、村民などと、適宜ご自身が居住する自治体に応じて読み替えていただきたい。

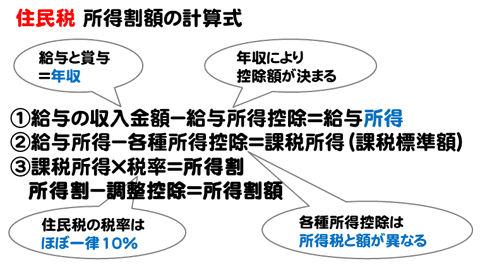

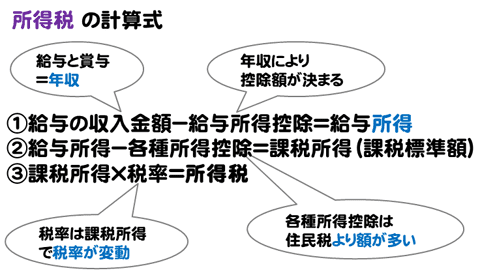

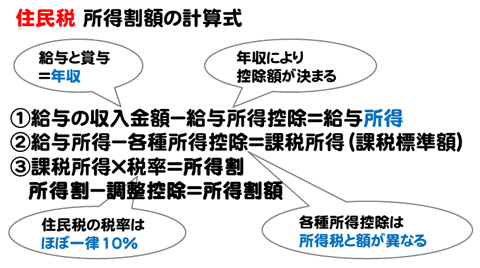

住民税の主役「所得割額」の計算式は所得税に似ている

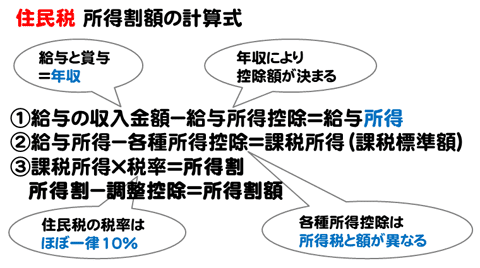

住民税の主役と言える所得割額をサラリーマンの例で説明していこう。所得割額は以下の計算式で算出できる。住民税の所得割額は、その下の所得税の計算式と全体の流れはほぼ同じだ。

所得割額と所得税の計算式の①行目[給与の収入金額-給与所得控除=給与所得]は同じだ。②行目の[給与所得-各種所得控除=課税所得]も式はほぼ同じだが、各種所得控除の金額が住民税(所得割額)と所得税で異なっている。令和6年(2024年)の住民税は令和5年(2023年)分の所得から算出するので、令和5年の所得税との控除額の違いを見てみよう。

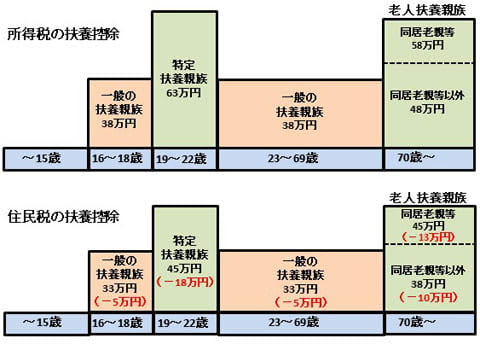

表を見ると、住民税の控除額は所得税より少ない。控除額が少ない=課税所得(課税標準額)が増える=所得税より(税率が同じなら)納税額が増えるということだ。代表的な控除を見ると、基礎控除は5万円少なく、扶養控除の一般は5万円、特定(ほぼ大学生)は18万円少ない。扶養控除は、所得税も年齢と控除額の関係が複雑だ。その複雑な所得税の扶養控除に対し、住民税は差額が5万円、10万円、13万円、18万円と輪を掛けて複雑になっているので、言葉で説明するより図を見ていただいた方が少し分かりやすいだろう。

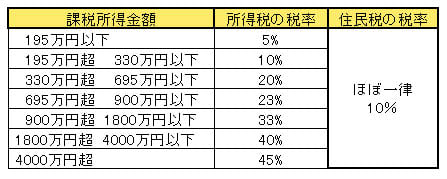

③行目[課税所得×税率(10%)=所得割]の税率は、一部例外な自治体はあるが基本は10%。所得税のように課税所得に応じて5%、10%、20%……と累進することはない。所得税より分かりにくい住民税で、唯一分かりやすいのが税率かもしれない。

いつも所得税より住民税が高いんだけど

所得税は、課税所得が195万円以下であれば税率が5%。所得税と住民税は控除額の差で課税所得は同じにならないが、課税所得が195万円以下の人は税率が10%の住民税の納税額が多くなる。毎月天引きされる住民税が所得税より高い人は税率の差と理解しよう。所得が増えると、累進課税の所得税の納税額が住民税を上回ることになる。

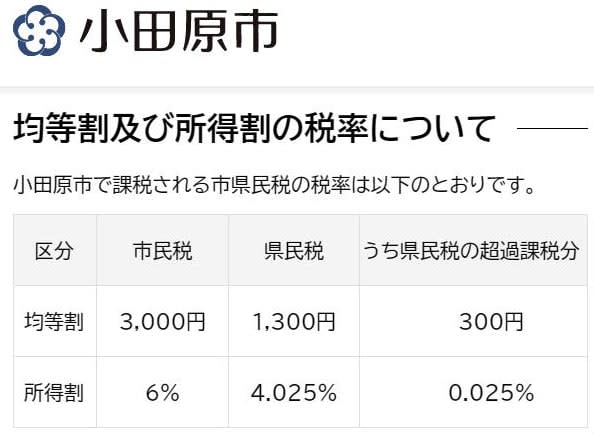

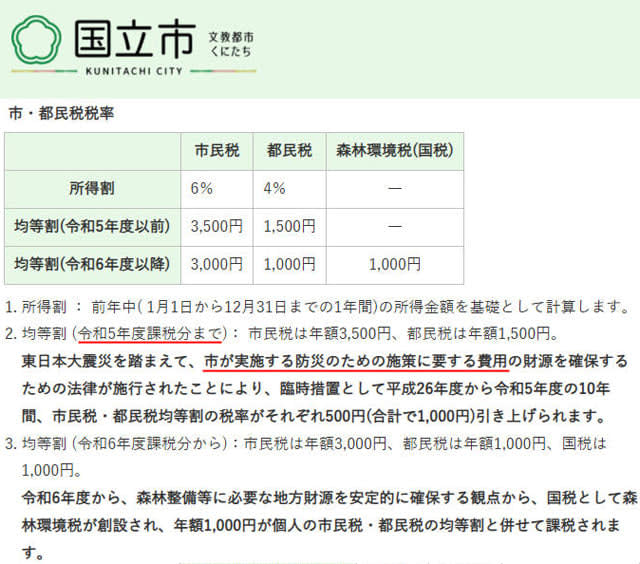

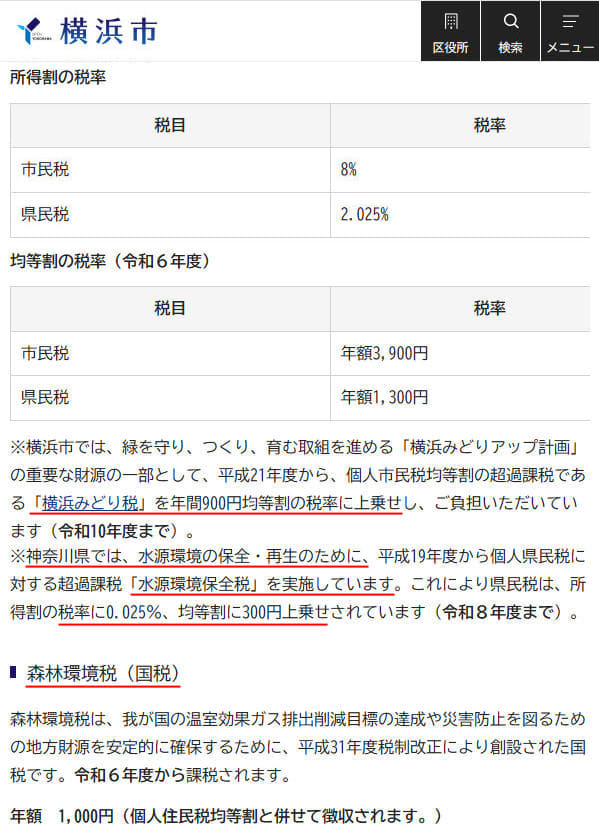

ほぼ一律10%の税率の内訳は、市民税が6%、県民税は4%が基本。ごく一部に例外があり、都道府県では神奈川県が全国で唯一税率が高く10.025%だ。内訳は市民税が6%、県民税が4.025%となっている。市町村では名古屋市が減税で税率を下げ、兵庫県豊岡市が増税で税率を上げている。

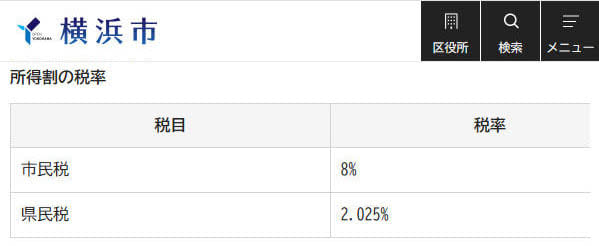

政令指定都市は「市民税と県民税の配分」が違う

話を複雑にして申し訳ないが、平成30年(2018年)から政令指定都市(地方自治法では「指定都市」)20市は市民税と県民税の税率の比率を6対4から8対2に変更した。従来の市民税の税率が6%から8%、道府県民税の税率が4%から2%となっている。

宮城県仙台市は市民税が8%、県民税が2%、埼玉県さいたま市も市民税が8%、県民税が2%といった感じだ。以下の20市の人は市民税と県民税の比率が基本8対2なので注意しよう。指定都市移行順に大阪市、名古屋市、京都市、横浜市、神戸市、北九州市、札幌市、川崎市、福岡市、広島市、仙台市、千葉市、さいたま市、静岡市、堺市、新潟市、浜松市、岡山市、相模原市、熊本市が対象だ。

例外は先ほど説明した横浜市と名古屋市。横浜市は市民税が8%、県民税が2.025%で計10.025%、名古屋市は市民税が0.3%低いので市民税が7.7%、県民税が2%で計9.7%となっている。

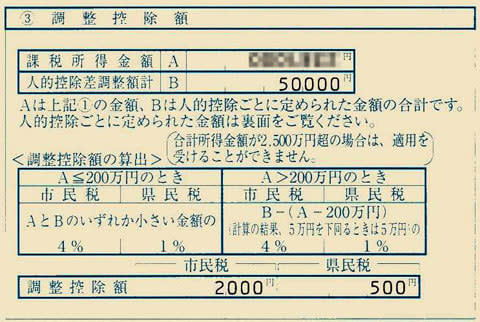

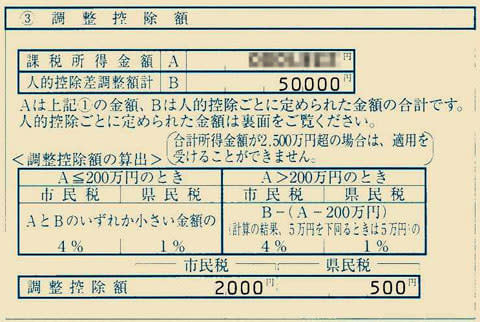

「調整控除」は住民税の分かりにくさの象徴=負の遺産

住民税は市民税(所得割・均等割)と県民税(所得割・均等割)を合算したものが納税額となる……のだが、「調整控除」という理解しづらい計算が残されている。住民税の分かりにくさの象徴と言えるのが調整控除だ。筆者の名古屋市の「市民税・県民税 課税証明書」の調整控除の項目にはよく分からない計算式が書かれている。

調整控除とは何か。時は平成19年(2007年)にさかのぼる。この年、所得税(国税)の税率を下げ、住民税(地方税)の税率を上げ、国から地方へ税源移譲が行われた。ザックリ言うと、当時は(今も?)国がやや金持ち、地方が貧乏で国から地方へお小遣い(交付金)を渡していた。そこで国の税収(所得税)を減らして、地方の税収(住民税)を増やせば、地方はお小遣いをもらわなくてもいいよね的な考えで税源が国から地方へ移譲された。

具体的には税率の見直しが行われ平成19年1月から所得税が減り、平成19年6月から住民税が増えた。これにより3兆円の税源が国から地方へ移譲されたらしい。

この際に面倒なことが起こった。それまで所得税の税率10%、住民税の税率5%の部分が、平成19年から逆の所得税5%、住民税10%(一律)になった。前述のように所得税より住民税の控除が少ないため納税額が増えてしまう(=増税)。これを解消するために調整控除なるものが施行され、結果として17年経った今も負の遺産として面倒な計算が必要とされている。

では実際に源泉徴収票を見ながら住民税の所得割額から計算してみよう。こと細かな計算は不要という人は「均等割額」の説明までジャンプしていただきたい。

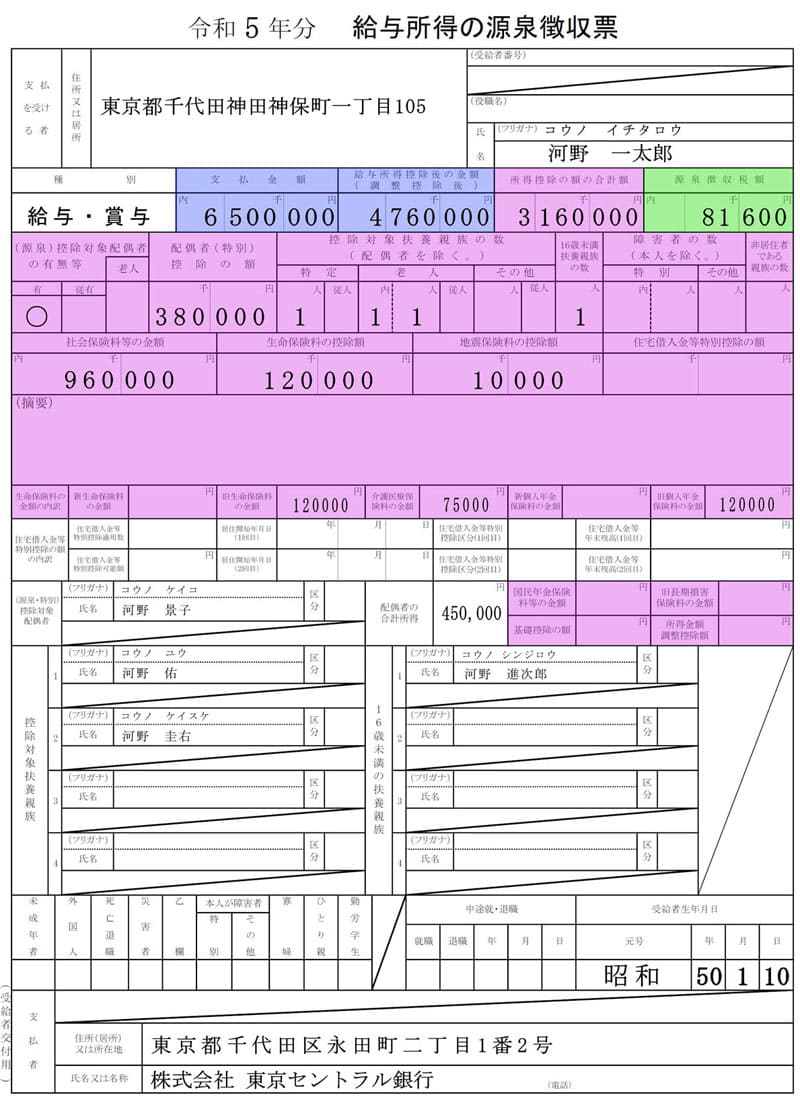

「所得割」を源泉徴収票から計算してみよう

所得割を計算してみよう。会社員の人は、ご自身が12月か1月に受け取った「令和5年分 給与所得の源泉徴収票」と、6月の給与明細と一緒に受け取った「令和6年度 給与所得等に係る市民税・県民税 特別徴収税額の決定通知書」を用意して、照らし合わせて計算すると理解も深まるし、ピタッと計算が合うと快感が得られるだろう。

源泉徴収票の例は1月に掲載した『源泉徴収票の見方を図解で説明【令和5年(2023年)分】詳しく解説! 1分でも分かる!』で事例とした河野一太郎さんの源泉徴収票を使用する。

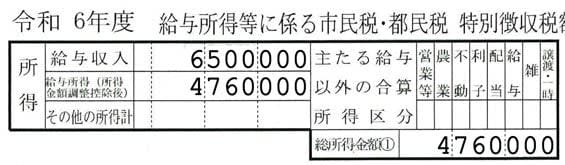

東京都千代田区の令和6年度の通知書のフォーマットが入手できなかったので、住民税の通知書の記入例は町田市のフォーマットを使用したい。表記が特別区民税ではなく市民税になるが、それ以外は特に差はないだろう。

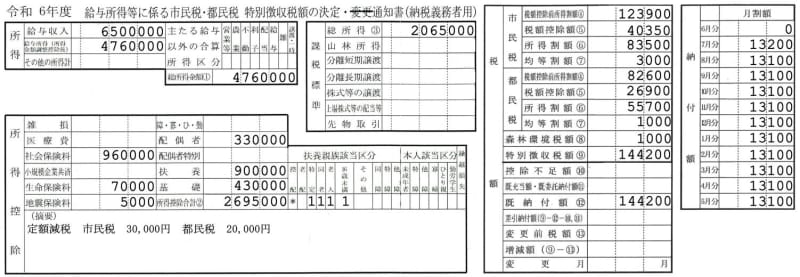

「年収」と「所得」は、源泉徴収票も住民税通知書も同じ金額

所得割額の計算式に沿って源泉徴収票と住民税の通知書を見比べながら確認していこう。

①行目の式は、収入から給与所得控除を引き、所得を計算する式。給与所得控除は以下の表の計算式で求められる。この計算式は、基礎控除の改正とともに住民税は令和3年から(所得税は令和2年から)改正されている。

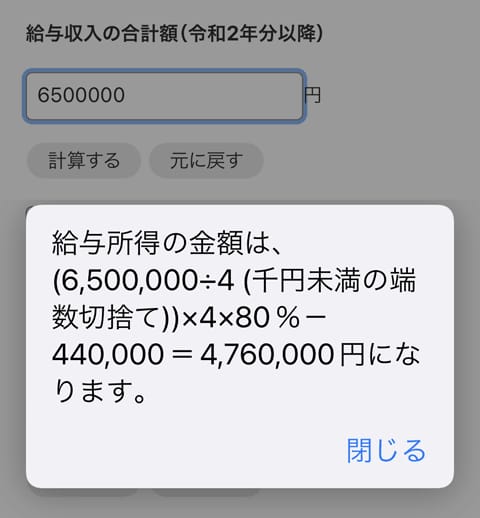

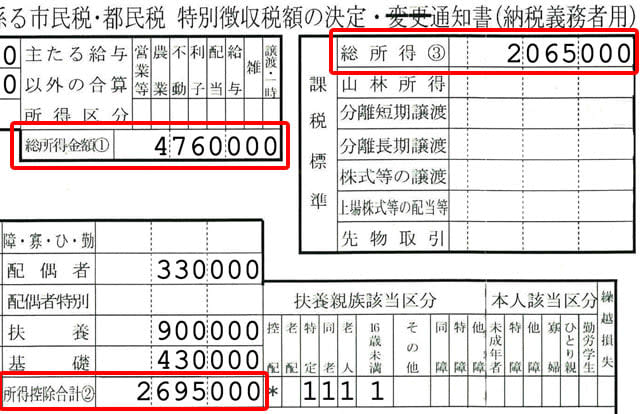

年収650万円の河野一太郎さんの給与所得控除の額は174万円(=650万円×20%+44万円)。給与所得控除後の金額(=給与所得)は476万円(=650万円-174万円)、源泉徴収票のブルーの部分だ。同じ金額が住民税の通知書にも記載されている。会社以外に所得がなければ、給与所得と同額が右下の総所得金額①に記載される。

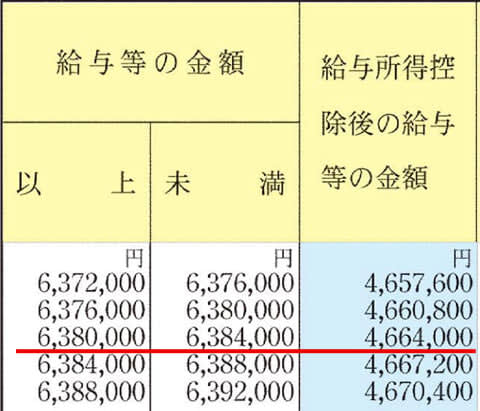

ご自身の源泉徴収票を見ながら「支払金額は638万2000円だから、給与所得控除後は……」などと計算すると、源泉徴収票、住民税通知書に書かれた額と微妙に差異が発生した人がいるはずだ。

年収660万円未満の人の給与所得控除後の金額の算出は「令和5年分の年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」という速算表を使用してほしい。表の638万2000円の部分を見てみよう。

年収638万円以上638万4000円未満の人の給与所得控除後の金額は466万4000円となっていて、年収が638万1000円でも638万2000円でも一律466万4000円となる。これが微妙な差異の原因だ。そろばんの時代には、1円単位の細かな計算をするより速算表の方が便利だったと思われ、その時代のルールが今も続いている。

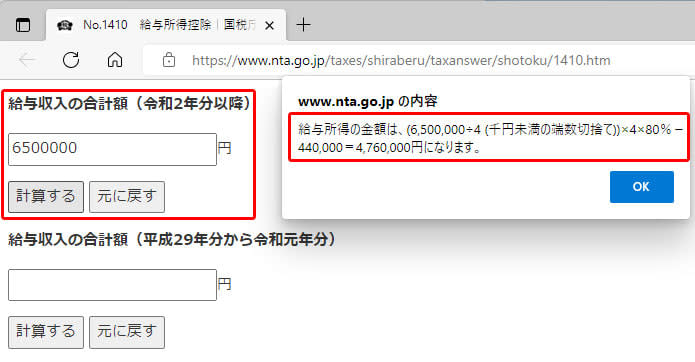

ご自身の源泉徴収票を正確に計算したい人は、この速算表で確認していただく方法が1つ。もう1つは国税庁の給与所得控除のページの下段にある給与収入から所得を計算するサービスだ。これなら年収の金額が1円単位まで細かくなっていても、サクッと所得が計算できる。

「所得控除」は所得税と住民税で控除額に差があり、要注意

②行目の式[給与所得-各種所得控除=課税所得]は、各種所得控除の金額から計算しよう。前述のとおり住民税の控除額は所得税より少ないので、控除額の計算を間違わないように要注意だ。計算が面倒な生命保険料控除は特に注意したい。

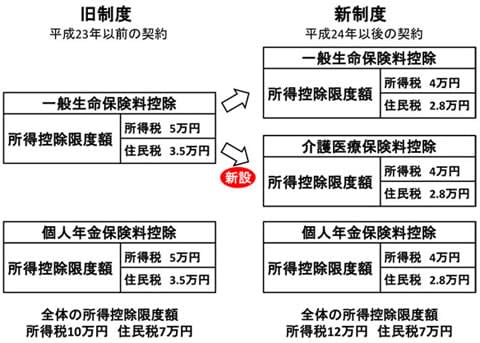

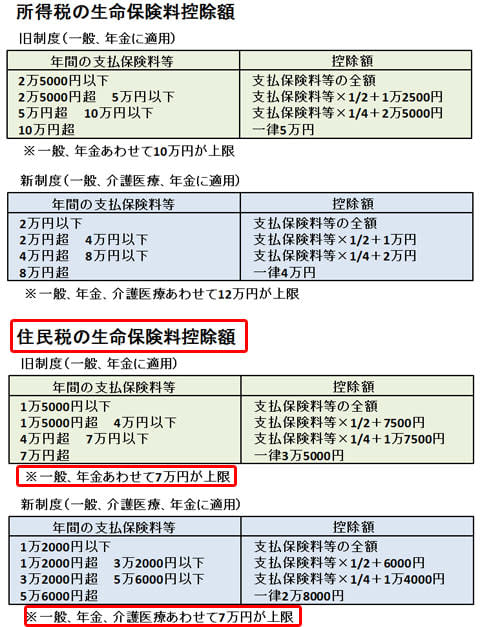

生命保険の控除は、平成23年(2011年)以前に契約した保険が「旧制度」、平成24年(2012年)以降に契約した保険が「新制度」となっている。さらに旧制度は「一般生命保険」(医療保険を含む)と「個人年金保険」の2種類、新制度は「一般生命保険」「個人年金保険」に「介護医療保険」を加えた3種類で、新旧合わせて5種類に分類されている。

計算式は以下の表を参照。上段が所得税、下段が住民税となっている。年末調整で計算して記入したときのことを思い出していただきたい。それぞれの控除額も上限額も住民税の控除は減ることになる。

いざ計算しようとして「生命保険、いくら払ってた?」と思った人は、源泉徴収票を確認しよう。摘要欄の下に記載されているのが生命保険料の支払い額。事例では旧生命保険が12万円、介護医療保険が7万5000円、旧個人年金保険が12万となっている。

所得税の控除はそれぞれ5万円、3万8750円、5万円で3つの控除額の合計は13万8750円だが、摘要欄の上の生命保険料の控除額には合計上限額の12万円と記載されている。生命保険料の控除額の左側は社会保険料控除(厚生年金、健康保険など)、右側は地震保険料控除だ。

住民税通知書は、所得控除の左列に社会保険料96万円(所得税と同額)、生命保険料控除はいずれも上限額の3万5000円、2万8000円、3万5000円で合計9万8000円だが合計上限額の7万円となっている。

地震保険料控除は、所得税では5万円が上限で支払った保険料の全額、住民税では2万5000円が上限で支払った保険料の半額となり、地震保険料の控除額は5000円と記載されている。

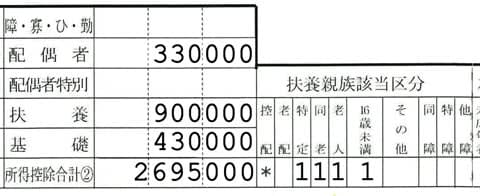

控除の最後は人的控除。源泉徴収票は「控除対象配偶者の有無等」の有に〇があり、右側の控除額が38万円となっている。

その右側は特定(特定扶養親族)が1となっているので、ほぼ大学生の子どもが1人いる。老人の3枠は、真ん中の1は70歳以上の老人扶養親族が1人いることを表し、左側の「内」に1とあるのは老人扶養親族のうち、同居老親が1人いることを表している。

老人の右側のその他の欄は高校生や成人など一般の扶養親族の人数で事例は0人。右端の「16歳未満扶養親族の数」は16歳未満の子どもの人数で控除の対象とならない。所得税では特定扶養親族は63万円、同居老親は58万円となるが、源泉徴収票には金額の記載がなく不親切だ。

住民税通知書も右側の「控配」は控除対象配偶者の意味で、「*」があるのは、控除対象となる配偶者がいることを表している。さらに右側の扶養親族該当区分は、特定、同老、老人、16歳未満は源泉徴収票と同じ内容を表している。控除額は配偶者が33万円、扶養は特定扶養親族の45万円と同居老親の45万円を合計して90万円と記載されている。基礎控除は令和3年分から10万円増えたので43万円となっている。

河野さんの事例の所得税と住民税の控除額の差を確認しておこう。支払った全額が控除となる社会保険料控除(96万円)だけ同額で、それ以外は軒並み控除が減り、合計額は269万5000円となった。所得税の控除額の合計が316万円なので、46万5000円も控除が減ることになる。もし住民税の控除額が所得税と差がなければ、税率10%分の4万6500円も住民税は減る(減税)。

①行目の式で計算した所得の476万円から控除額の合計の269万5000円を引くと、課税標準所得の206万5000円が算出され、②行目の式が完成する。住民税通知書では中央の最上段、課税標準の総所得③に記載されている。この事例は切りのいい数値となっているが、端数が出た場合1000円未満は切り捨てとなる。

負の遺産、超~分かりにくい「調整控除額」を計算する

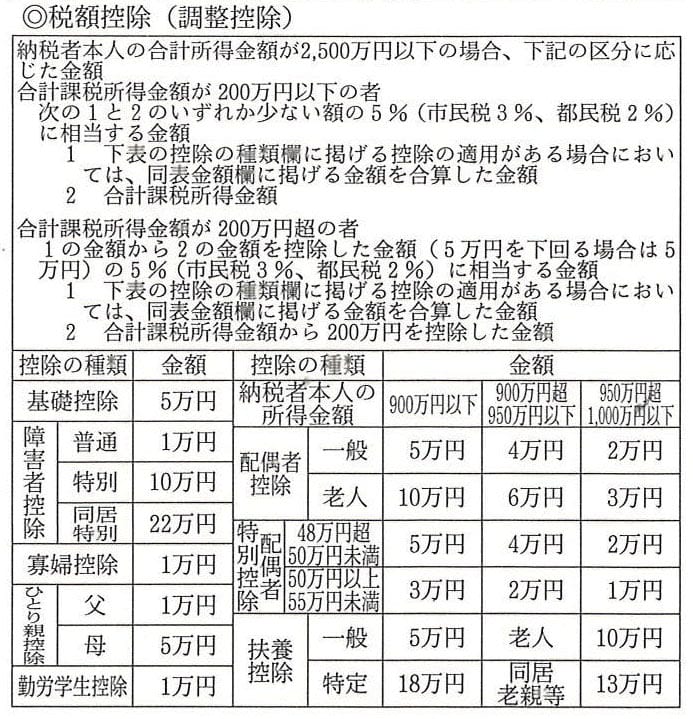

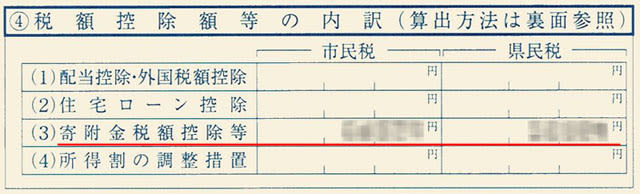

税源移譲の負の遺産、住民税の分かりにくさの象徴、読者も説明する筆者も“ウンザリ”する調整控除額を計算してみよう。まずは町田市の市民税・都民税決定通知書の裏面に記載された説明書きを見てみよう。

見た瞬間にスルーしたくなるのは筆者だけだろうか。筆者はINTERNET Watchの読者は読解力が高いと思っている。読解力に自信がある人はこの調整控除の説明書きを読んで理解していただきたい。

同じ調整控除だが、次の名古屋市の個人事業主向けの市民税・県民税 課税明細書は計算の元となる金額と計算式と結果が記載されていてやや親切な印象だ。こちらをベースに河野一太郎さんの調整控除額を計算してみたい。

通知書の課税標準の総所得③に記載された金額が課税所得金額の[A]。人的控除の差額は基礎控除5万円、配偶者控除5万円、扶養控除(特定)18万円、扶養控除(同居老親)13万円で、計41万円が[B]となる

・課税所得金額 A =206万5000円

・人的控除の差額 B =41万円

[A]が200万円を超えているので計算式は以下のとおり。

B-(A-200万円)=C

※計算結果が5万円未満のときは一律5万円

C×5%=調整控除額

41万円-(206万5000円-200万円)=34万5000円

34万5000円×5%=1万7250円

市民税と県民税が6対4の自治体なら、調整控除額の市民税分は1万350円、県民税分は6900円となる。

2024年は調整控除額に定額減税を加えた額が「税額控除額⑤」に記載される……はずだ(異なる自治体があるかも)。河野一太郎さんは5人家族なので定額減税は5人×1万円=5万円となる。市民税と県民税が6対4なら3万円と2万円が調整控除に足されることとなる。

市民税の税額控除額⑤=1万350円+3万円=4万350円

県民税の税額控除額⑤=6900円+2万円=2万6900円

※事例は県民税ではなく都民税

市民税・県民税の「所得割額」を計算しよう

難解な調整控除額が算出できたら所得割のゴールは目の前だ。Excel不要、電卓で十分な簡単な計算をするだけだ(Excelが楽だけど)。計算式は、以下の図の③となる。

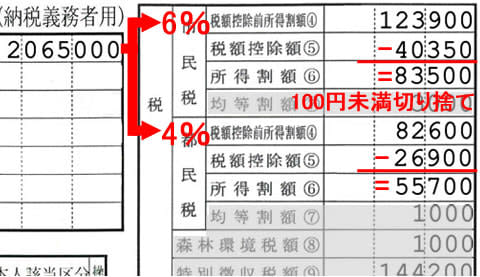

住民税通知書の記入欄に合わせて市民税6%、都民税4%で計算してみよう。

課税所得(課税標準額)×税率=所得割

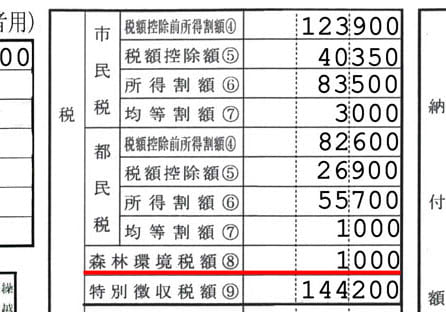

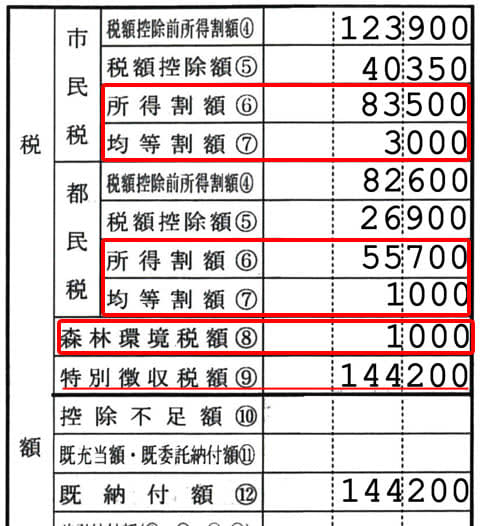

市民税所得割 206万5000円×6%=12万3900円 上段④

県民税所得割 206万5000円×4%=8万2600円 下段④

所得割-税額控除額(調整控除+定額減税)=所得割額

市民税所得割額 12万3900円

-税額控除額(調整控除+定額減税) -4万350円(上段⑤)

=所得割額 =8万3550円→8万3500円(100円未満切り捨て 上段⑥)

都民税所得割額 8万2600円

-税額控除額(調整控除+定額減税) -2万6900円(下段⑤)

=所得割額 =5万5700円(100円未満切り捨て 下段⑥)

所得割額の合計 8万3500円 上段⑥+5万5700円 下段⑥

=13万9200円

この結果を住民税通知書で確認してみよう。右端の税額欄の上段④~⑥が市民税、すぐ下の④~⑥が都民税(内容、金額が異なる欄に同じ番号を振る理由は不明)で、市民税の上段④は課税所得に6%、上段⑤は前項で算出した調整控除額の4万350円、④-⑤が市民税の⑥所得割額となる。同様に下段④は課税所得に4%、下段⑤は前項で算出した調整控除額の2万6900円、④-⑤が都民税の⑥所得割額となる。ご自身の住民税通知書でもピターッと合っただろうか。

県独自の超過課税で差がある「均等割額」

均等割額は地域差があるので、まずは河野一太郎さんの事例にある東京都で確認してみよう。均等割額は特別区民税分が3000円、都民税分が1000円で計4000円が基本だ。この額は所得100万円の人も1億円の人も同額だ。昨年度、令和5年(2023年)度まで10年間は、これに東日本大震災の「復興特別税」が区民税・都民税に500円ずつ上乗せされていた。

他の地域も見てみよう。埼玉県さいたま市は市民税が3000円、県民税が1000円で計4000円と同額。千葉県千葉市も同額の4000円だ。

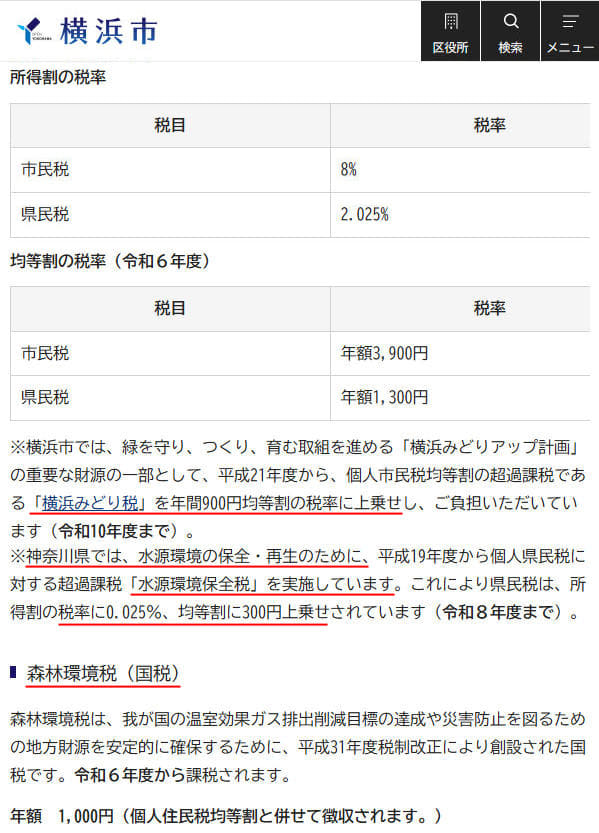

では、神奈川県横浜市は……。市民税3900円、県民税が1300円で合計5200円と、1200円割高だ。

市民税は、ベースとなる3000円に「横浜みどり税」の900円が上乗せされ3900円となっている。神奈川県の県民税の均等割は、ベースとなる1000円に「水源環境保全税」の名目で300円を県独自で上乗せし1300円となっている。県民税と市民税で計1200円が、千代田区や千葉市、さいたま市よりも増税となっている。

横浜市独自の横浜みどり税や神奈川県独自の水源環境保全税など、自治体が独自に行う課税を「超過課税」という。47都道府県で均等割額に超過課税を上乗せしているのは37団体(府県)。超過課税がないのは北海道、青森県、東京都、埼玉県、千葉県、新潟県、福井県、徳島県、香川県、沖縄県の10都道県だけというのが現状だ。超過課税の金額は500円前後が多く、先ほど紹介した横浜市(1200円)や宮城県(みやぎ環境税1200円)など、1000円を超える自治体もある。所得割額の税率に超過課税を課しているのは、都道府県では神奈川県のみだ。

市町村で均等割額に超過課税を課しているのは横浜市と神戸市の2市。神戸市は「認知症 神戸モデル」として400円を上乗せし「認知症の早期受診を推進するための診断助成制度」「認知症の方が外出時などで事故に遭われた場合に救済する事故救済制度」などの財源としている。所得割額の税率に超過課税を課しているのは兵庫県豊岡市のみだ。

均等割額が安いのは名古屋市の2800円。市民税の均等割額は200円減税されているが、愛知県の県民税に超過課税の「あいち森と緑づくり税」500円が上乗せされているので差引プラス300円となり、超過課税のない10道府県よりは高い。

住民税の高い/安い自治体は?

〇〇市は住民税が高い……と聞いたことのある人がいるだろう。若い頃に税金の話をする人は少ないので、年齢を重ねるとこのような都市伝説を耳にする機会がある。上記のように都道府県ごとの超過課税を課しているのは37府県。最も増税額が多いのは宮城県で1200円。増税をしていない(税金の安い)東京都と比べると月額100円の増税だ。読者の中には「えっ、その程度の差」と感じた人もいるだろう。

市町村で増税をしているのは横浜市、兵庫県の神戸市と豊岡市、減税をしているのは名古屋市。全国的に見れば、ごく一部だ。住民税の地域差に関してはこちらの記事『【ランキング】住民税が高い/安い自治体はどこ? 差額はいくら? 全47都道府県+4市を比較してみた』で詳しく説明しているので参考にしていただきたい。

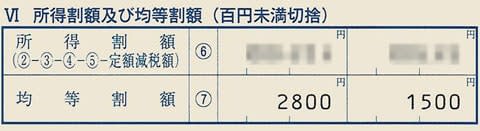

「均等割額」の計算は簡単

では、河野一太郎さんの均等割額を計算して住民税の納税額を完結させよう。千代田区の均等割額は特別区民税が3000円、都民税が1000円だ。前項で算出した所得割額に加算すると特別区民税・都民税が確定。今年から増税された森林環境税(国税)の1000円を加えると住民税の納税額となる。ご自身の住む自治体の市民税・県民税の均等割額の金額さえ分かれば足すだけなので計算は簡単だ。

特別区民税 8万3500円+3000円=8万6500円

都民税 5万5700円+1000円=5万6700円

特別区民税+都民税+森林環境税=住民税 8万6500円+5万6700円+1000円=14万4200円

東京都も千代田区も超過課税はない。前述した超過課税のない10の都道県は所得割の税率も均等割額も同じなので、千代田区と納税額は同じとなる。超過課税のない10都道県に引っ越しても河野一太郎さんの住民税は同じだ。

「定額減税」で6月の住民税の天引きは“0円”

例年であればサラリーマンは住民税を6月から翌年5月まで分割で天引きされる。今年、2024年度(令和6年度)は「定額減税」で6月は0円。7月から来年5月まで11分割して納税する。

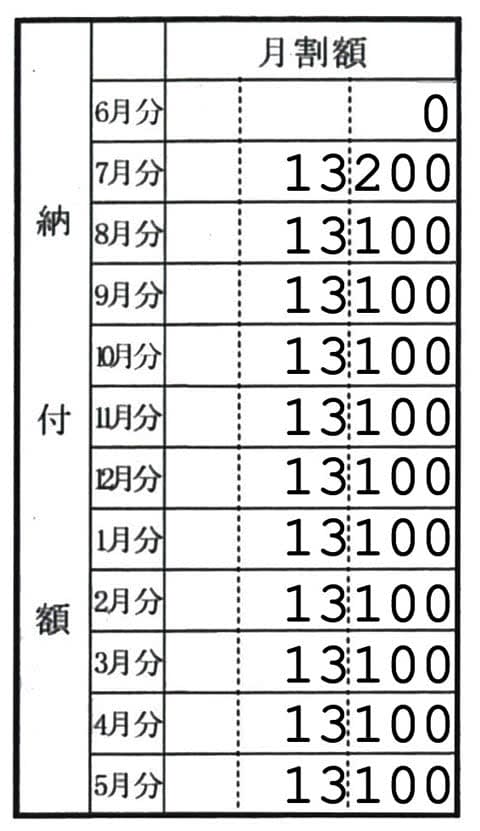

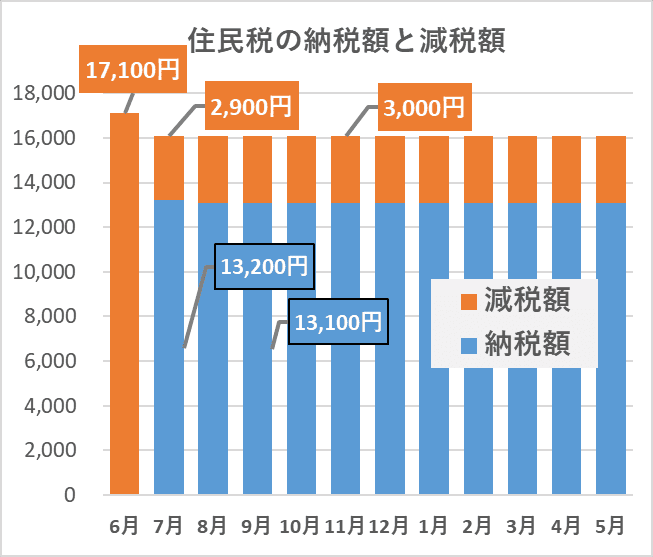

5人家族・5万円の定額減税を反映した河野一太郎さんの住民税は14万4200円。11で割ると1万3109円となる。全ての自治体が同じとは言えないが、8月~来年5月は100円未満を切り捨てた1万3100円、端数をまとめた今年7月(初月)は1万3200円となり、11カ月の合計額は14万4200円となる。

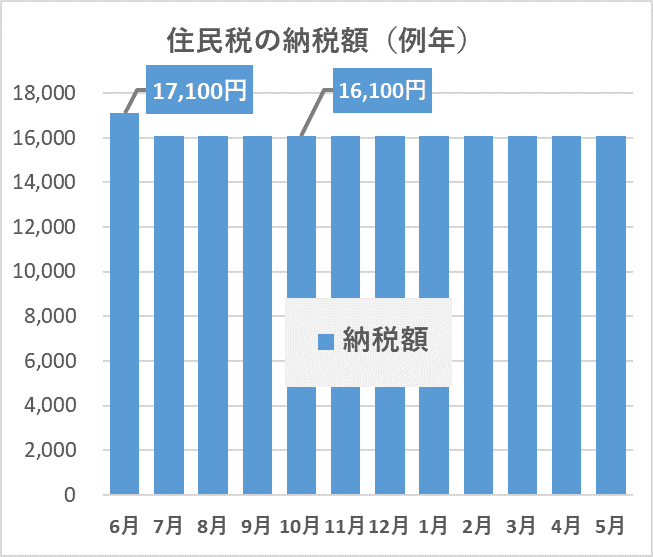

定額減税がなく19万4200円を12分割(=1万6183円)した場合は、6月が1万7100円、7月以降が1万6100円となるので、6月の減税額は1万7100円、7月は2900円、8月から来年5月は3000円。

所得税と合わせた20万円がマイナンバーカードと紐付けた公金受取口座に振り込まれたらインパクトがあったと思うが、住民税分の減税額5万円が約1年後まで月3000円ずつ天引き額が減っても、印象に残らない気がする。そのための自治体や企業の負担を考えると、疑問が残る定額減税と言えよう。

「ふるさと納税」を確認する~実は複雑な計算が必要

SNSで「住民税 通知書 ふるさと納税」を検索すると、多くの人が「ふるさと納税」の結果を住民税の通知書で確認していることが分かる。かなりの人が「分からない」「2000円+数円、この数円の誤差は?」と、ふるさと納税の確認の難しさを感じているようだ。

ふるさと納税をされた人は、受け取った住民税決定通知書で正しく減税されたか確認できる。だが、そもそも住民税は難解で、「所得税との控除額の差」「ほとんどの国民が理解できない調整控除」など複雑化されている。申し訳ないが、ふるさと納税は調整控除より複雑な計算が必要で簡単に理解できない。

河野一太郎さんがふるさと納税で1万2000円を寄附したとしよう。一般的には返礼品を受け取り、寄附額から2000円を引いた1万円の税金が減税される。ここではワンストップ特例制度を利用した例を紹介しよう。以下の通知書の画像の青文字で示した箇所が、ふるさと納税による変更部分だ。

結果として納税額は14万4200円から13万4100円へ1万100円減っている。概ね1万円の減税となった。

「100円多いんですけど」「備考欄の市民税と都民税が1円ずつ多いのはなぜ」と疑問に思った人がいるだろう。実際にSNSなどでも数十円多いといったコメントは珍しくない。

細かなところはスルーでよいと思うが、複雑な計算の過程をここではザックリと紹介しよう。この事例では、寄附金税額控除の特別区民税は基本控除額が600円、特例控除額が5093.7円、申告特例控除額が306.3円で、各控除額を1円未満切り上げして合計6001円となる。都民税は基本控除額が400円、特例控除額が3395.8円、申告特例控除額が204.2円で、こちらも1円未満切り上げして合計4001円となる。それぞれの額が備考欄に記載される。自治体によって合計額を記載することもある。

ふるさと納税を反映する前の市民税の所得割額は、課税標準額の6%から税額控除(調整控除+定額減税)を引いていた。元々の額は

12万3900円-4万350円=8万3500円(100円未満切捨)

これに6001円の寄附金税額控除を税額控除に足すと4万6351円となるので

12万3900円-4万6351円=7万7549円→7万7500円(100円未満切捨)

ふるさと納税を反映した市民税の減税額は6000円となった。

次は都民税。都民税の所得割額は、課税標準額の4%から税額控除(調整控除+定額減税)を引いていた。元々の額は

8万2600円-2万6900円=5万5700円(100円未満切り捨て)

これに4001円の寄附金税額控除を税額控除に足すと3万901円となるので

8万2600円-3万901円=5万1699円→5万1600円(100円未満切り捨て)

都民税の減税額は4100円となった。この事例の100円の差異は各控除額の1円未満切り上げで生じた4001円の1円と、100円未満切り捨てによるものだ。

個人事業主やワンストップ特例制度に該当しない人が確定申告をした場合も複雑だ。こちらもザックリ説明すると、1万2000円の寄附をすると確定申告で1万円が所得控除に加算される。例えば税率が10%の人なら1万円の10.021%(復興特別税含む)=1000円強が所得税から差し引かれる。残りの9000円弱が市民税・県民税それぞれから税額控除され、約1万円の減税となる。

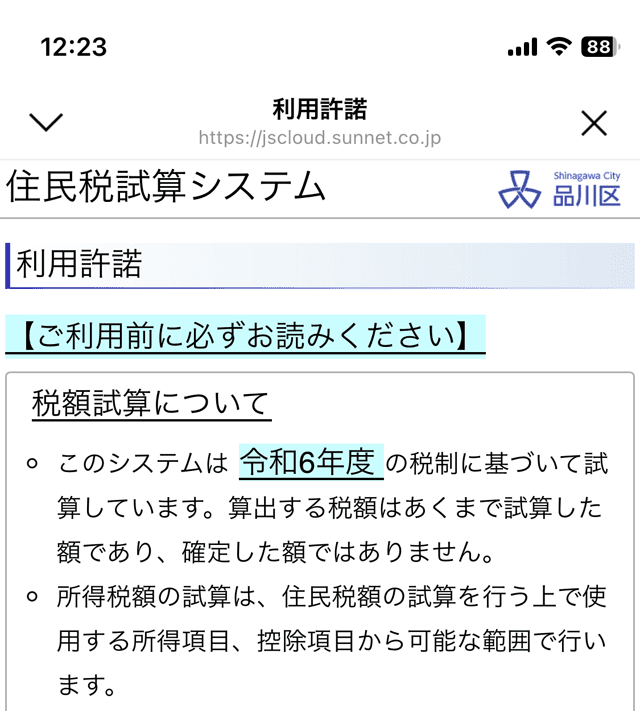

4.あなたの住民税をサクッと計算!〔住民税額シミュレーションツール〕

「住民税額シミュレーションツール」で約半年前に納税額が分かる

所得割、調整控除、均等割と難解な住民税の納税額を、サクッと計算してくれるサービスがある。名称は各自治体で「住民税額シミュレーションシステム」「税額試算コーナー」などさまざま。全国で190の自治体が導入している(筆者調べ)。『保育料、国保、ふるさと納税のために「今すぐ住民税額を知りたい」を可能にするサービスが便利』で190の自治体のシミュレーションサイトのリンクを紹介している。同記事では、自分の住む自治体に「住民税額シミュレーションツール」がないときの対処法なども説明しているので参考にしていただきたい。

5.住民税はいつから納める? パートやアルバイトは?〔住民税の注意点〕

住民税の納税時期、「普通徴収」と「特別徴収」

サラリーマンの住民税は給与から天引きされるのが一般的で、個人事業主は1年分の住民税を1回で納税するか、4回に分け自分で納税する。後者の自分で納税する方法を「普通徴収」、前者の給与から天引きされる方法を「特別徴収」という。サラリーマン向けの住民税の通知書の名称が「令和4年度 給与所得等に係る市民税・都民税 特別徴収 税額の決定通知書」となっているのはこのためだ。

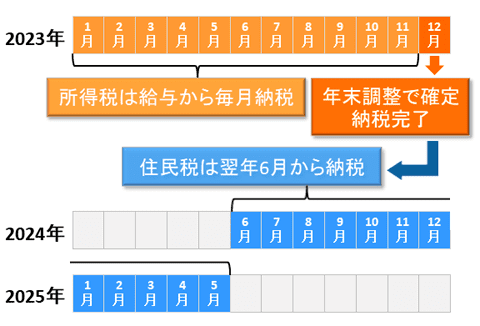

サラリーマンの毎月の給与から天引きされている所得税と住民税に、1年以上の時差があるのをご存じだろうか。所得税はその月の給与から社会保険料などを差し引き、みなしで天引きされている(源泉徴収)。要するに1月分の所得税はその月に納税、それを毎月繰り返し、12月の給与で年収が確定するので、生命保険料控除などを反映、年末調整で正しい税額に調整して1年間の納税が完了する。

その結果をまとめたものが「源泉徴収票」だ。源泉徴収票は社員本人と税務署、そして住民票を置く地方自治体に送られ、その自治体の税率・均等割により住民税の額が決定し、6月から翌年5月まで天引きされている。具体的には、昨年(2023年)の1月~12月に所得税を納税し、住民税は今年(2024年)の6月~来年(2025年)の5月に納税をすることになる。今年は定額減税で6月は0円、7月~来年5月まで11分割して納税する。定額減税については『定額減税がスタートしたけど、超分かりにくい! 3人に1人は“給付金”の申請が必要?』を参照いただきたい。

住民税の「時間差攻撃」に注意

ずっと同じ会社に勤めていると所得税と住民税の時差があることに気付かないが、退職すると1年遅れの住民税を納税することになり、「えっ住民税20万円!」と驚くケースは珍しくない。例えば12月に退職すると、前年分残り5カ月+その年分12カ月で17カ月分を、退職後に納めることになる。退職を考えている人は住民税の時間差攻撃に注意しよう。

個人事業主の場合は、前年分の所得を2月~3月で確定申告し、所得税・消費税の1年分を納税。続いて6月に住民税の通知を受け取り、6月に全額を納税するか、6月・8月・10月・1月に分けて納税するかを自分で選択する。これに加え、家持ちクルマ持ちの人は固定資産税・自動車税と納税が連続する春は税金ラッシュとなるので厳しい。

新卒で入社すると前年の所得がないので住民税は天引きされない。2年目の6月に初めて住民税が天引きされるので、6月の給与明細を見て突然手取りが少なくなったと驚くことがないようにしよう。

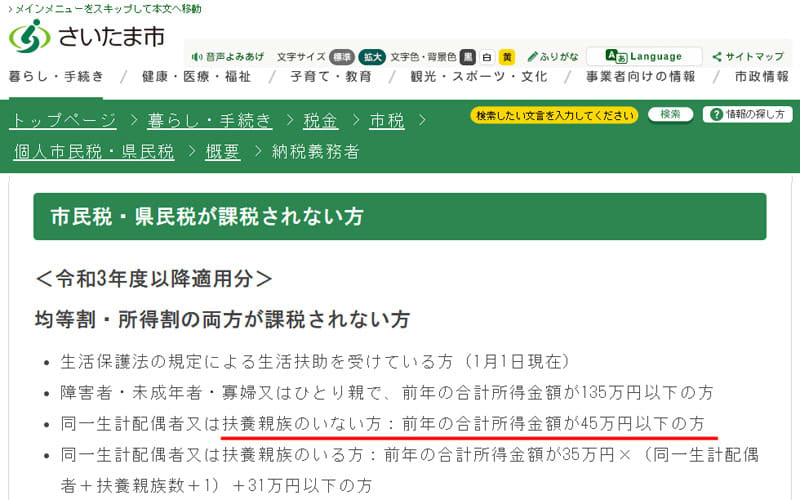

住民税はいくらまで非課税? パートやアルバイトは注意しよう

所得税は年収が103万円以下であれば、パートやアルバイトは基礎控除の48万円と給与所得控除の55万円が引かれ、課税所得が0円となり非課税となる。これは全国一律だ。

住民税が非課税となる額は所得税と異なる。例えば東京都千代田区や神奈川県横浜市は所得100万円まで住民税は非課税。学生がバイトで100万1円の年収があった場合、所得税は0円だが住民税は課税対象となり、均等割額は千代田区なら4000円、横浜市なら5200円を納税しなければならない。「1時間短く勤務していたら非課税だったのに」となるかもしれないので、パートやアルバイトの人は要注意だ

住民税は、年収100万円(パート・アルバイトなら所得45万円)以下なら均等割・所得割とも非課税となるという情報が多いが、この額は自治体ごとに差があるので注意しよう。

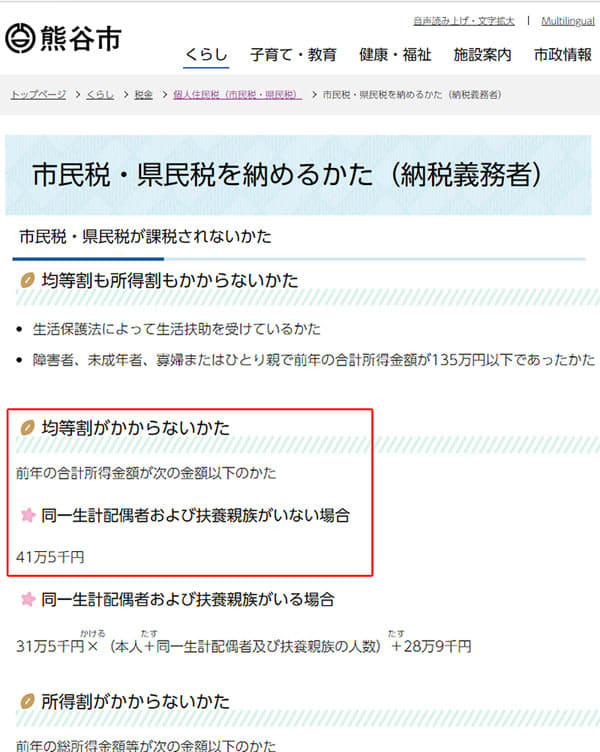

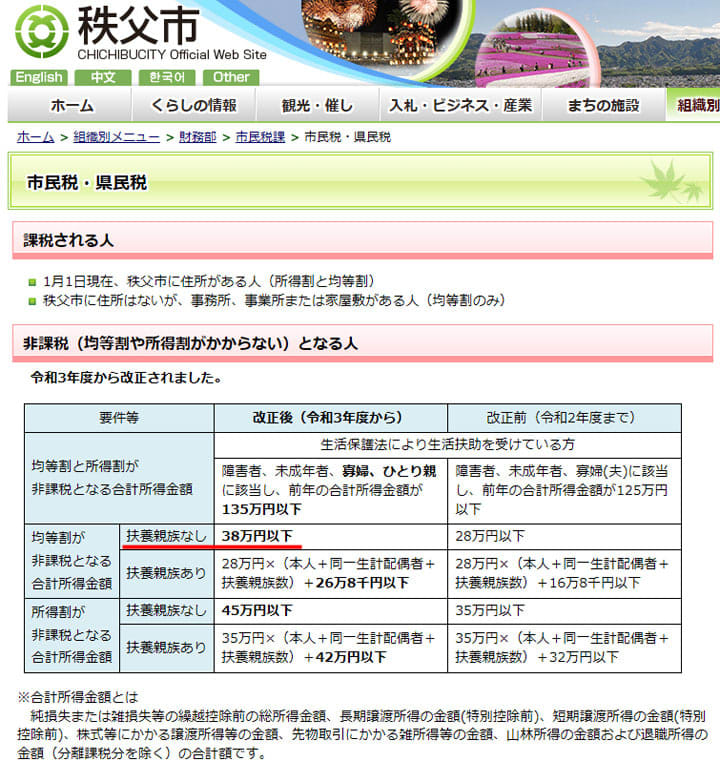

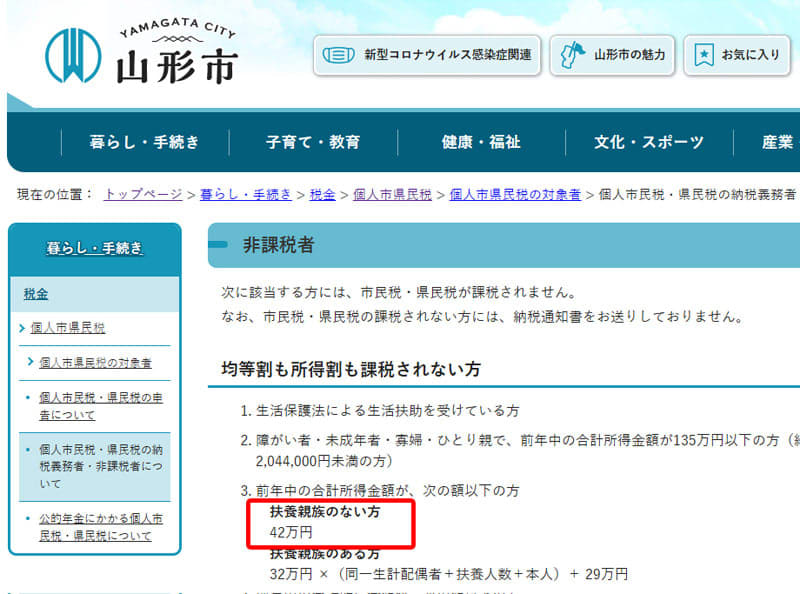

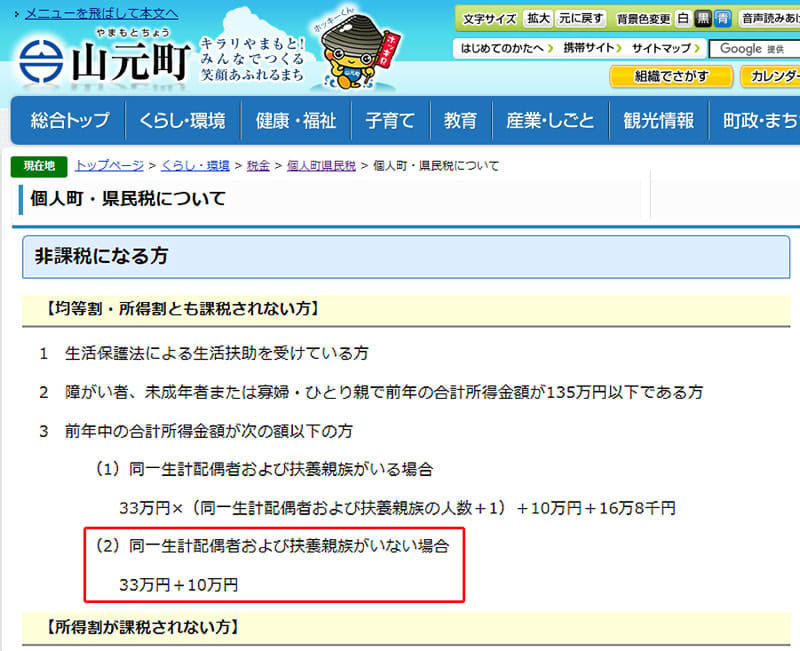

例えば同じ埼玉県内でも、さいたま市は100万円(所得45万円)、熊谷市は96万5000円(所得41万5000円)、秩父市は93万円(所得38万円)以下なら住民税は課税されない。自治体のサイトを探してみると、97万円(所得42万円)以下、98万(43万円)円以下など、均等割が非課税となる上限額はさまざま。全国約1700の自治体の中にはさらに上限額が異なる自治体があるかもしれない。住民税ゼロ円を狙う人は地元自治体のサイトで確認しよう。

6.最後に

最後に、令和6年(2024年)度から住民税に加わった「森林環境税」について詳細をお伝えしよう。

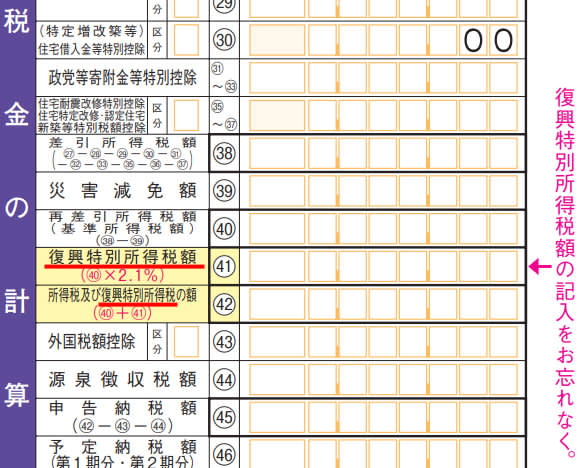

話は平成25年(2013年)までさかのぼる。東日本大震災の復興のための財源確保を目的として、個人の所得税は平成25年(2013年)から令和19年(2037年)まで25年間の増税がスタートした。個人の住民税も、翌平成26年(2014年)度から令和5年(2023年)度まで10年間、増税されることとなった。

所得税の確定申告書には現在も“復興”と書かれている。住民税も当初は復興目的となっていたが、いつの間にか、東北の復興のための財源が、地元の防災のための財源となった。

本来の趣旨は「復興特別税」だったのだが、震災からしばらくして「復興予算流用問題」が話題となった。「都内の税務署の改修」「沖縄の道路」など震災の復興とは無関係な費用に使われていることが問題視されたこともあり、“復興”という文字は使われなくなったのかもしれない。目的がうやむやとなった感がある1000円の増税は令和5年度で終了した。

復興特別税は県民税の均等割に500円、市民税の均等割に500円、計1000円が増税されていた。10年間の復興特別税が終わると同時に、森林環境税という増税が同額でシームレスに開始されることとなった。恒久的な増税で「森林環境税」という欄が通知書、明細書に新たに用意されている。

筆者が初めてこの森林環境税について書いたのは2017年(平成29年)12月に掲載したこちらの記事『大増税が迫ってくる? 自分への影響は? まずは源泉徴収票の見方を理解しよう<前編>』。さらに年明けの記事『〃<後編>』で「一部報道では、復興特別税の徴収が2024年に終わるので、名称をすげ替えて増税を継続するために唐突に提案されたのがこの森林環境税(仮称)と言われている」と記述している。

森林環境税はあまり話題にもならず6~7年が経過した。住民税の納税者を約6000万人とすると、年間600億円の税収となる。住民税と一緒に徴収されるが国税なので、全て国が召し上げることになっている。地方自治体は集金係だ。集めた税金は国から自治体に森林環境譲与税の名称で配分される。

林野庁のサイトを見ると、自治体への配分は、55%(今年から5%増)が私有林人工林面積、20%が林業就業者数、25%(今年から5%減)が人口に応じて行われ、ほかにも林野率による補正や都道府県と市町村の割合など基準が決められている。なんとなく山間部の自治体に多めに配分され、森林もなく林業就業者数もいない都市部の自治体でも人口分の配分がされると想像される。

森林環境税の徴収は今年、令和6年(2024年)の住民税から始まるが、自治体への配分は令和元年(2019年)から前倒しで行われている。ただし使い道が定まらない自治体があり、5年間で全国に配分した約1280億円のうち、約40%の494億円近くが未活用。報道によると、森林はないが人口の多い東京都渋谷区は、5年間で交付された9857万円に対し900万円しか使われていない。東京都大田区は、2億2000万円の交付を受けた最初の4年間は使用額が0円だった。

都市部で余り気味な森林環境譲与税を考慮して、総務省のサイトには活用例が掲載されている。ユニークなのは「スケートボードセクションの制作を通じた青少年への木育啓発教育の実施【兵庫県尼崎市】」。

苦肉の策とも思えるが、これなら森林を持たない都市部の自治体は「木育啓発のため木をふんだんに使用した図書館の建設」など使い道はかなり広がりそうだ。森林もない、箱物も不要の自治体は「木材運搬業者が通過するための道路整備費用」というのはどうだろう。

普段は税に興味のない国民も消費税の増税には敏感だ。防衛費のための増税には反対の声もある。一方で復興のため、環境のためと言うと反対の声が出にくい印象はある。「使い道はなくても取れる税金は取り続けておこう」などと考えている政治家や役人はいないと思うが、永久に森林環境税という名目で、都会では使い道のない増税を続けることが正しいのか筆者は疑問に思う。

今年から人口に応じた配分を5%減らしたが、それでも都会では余りそうだ。旅行などで旅客機から眼下を見れば森林は多い。都会に暮らしていても森林整備の財源は必要だと感じるが、地域によっては水道インフラの整備、少子化対策など優先度の高い課題にも使用できることが望ましいと思う。

環境名目の自治体の超過課税はどうなる

多くの自治体が超過課税として均等割に上乗せしている増税の名称を見ると、「いわての森林づくり県民税」「秋田県水と緑の森づくり税」「やまがた緑環境税」「ぐんま緑の県民税」「いしかわ森林環境税」「長野県森林づくり県民税」「あいち森と緑づくり税」「琵琶湖森林づくり県民税」「ながさき森林環境税」など、環境税がズラーッと並んでいる。唯一異なるのは「認知症 神戸モデル」。増税の目的がハッキリしていて筆者は好感が持てる。

超過課税は自治体が徴収して地元のために使う税金。森林環境(譲与)税は国から配分される税金。自分で稼いだバイト代と親からもらったお小遣い的な違いはあるが、環境に利用する税金としては国と自治体の二重取りの印象はある。

取りやすい名称の増税ではあるが、使い道が限定されて余るなら、地域の森林の整備費用には国の森林環境贈与税を充て、自治体独自の超過課税は「認知症 神戸モデル」のように別の目的に名称を変えて新たな超過課税にしてもよいと思う。例えば「あいち、老朽化インフラ整備税」に変更して、差し迫った水道や橋の老朽化対策、耐震補強などの財源に利用すれば、震災発生後の水道の復旧が早くなる、上下水道代の値上げを先延ばしにできるといった効果があるかもしれない。こうした自治体が必要とする財源は森林環境以外に多数ありそうだ。

繰り返しとなるが森林環境税の税額は年1000円。12カ月に分けて納税するサラリーマンの負担は月83円。目くじらを立てる額ではない。しかし、国民も野党もテレビ・新聞も消費税以外に関心がないことを尻目に“こっそり”増税が決められ、使い道があやふやな税金が取られるのはいかがなものかと思う。