by 西田 宗千佳

先日、ソニーグループの半導体部門である「ソニーセミコンダクタソリューションズグループ」の戦略について詳しく説明を受ける機会を得た。同社は例年この時期に、ソニーグループの投資家向け事業説明会を受けた形で戦略説明のために、一部の記者向けに質疑応答のラウンドテーブル取材を設けるのだが、今年も行なわれている。

その中で説明された内容を軸に、同社事業の現状と技術戦略について解説してみたい。

同社の事業状況は重要だが、それ以上に、同社のようなイメージセンサーのトップ企業の動向は、これからの製品や産業の行方を予測するにも重要な要素だ。

また現在熊本は、同社やTSMCの半導体事業で活況に沸いている。産業振興という意味でだけでなく、日本の経済安全保障という意味でも注目の場所だ。そうした観点から、ソニーの半導体事業を見ていくことにしよう。

イメージセンサー事業が大半、スマホ向けの進化軸は動画に

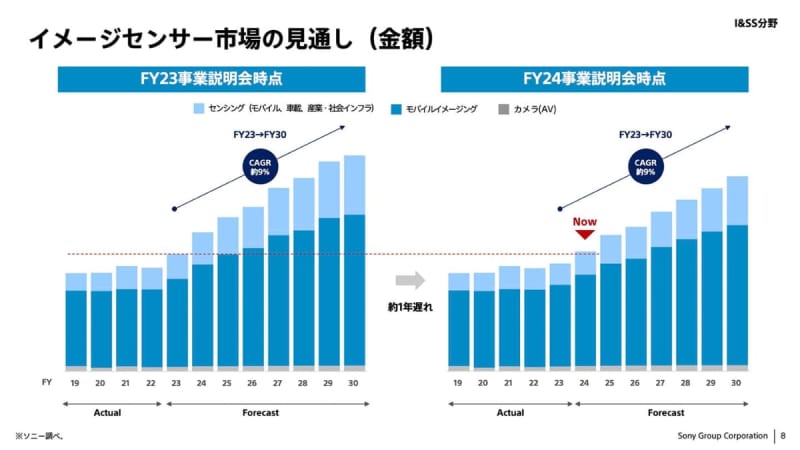

ソニーグループは同社の半導体事業を「イメージング&センシング・ソリューション(I&SS)分野」と呼んでいる。そのくらい、イメージセンサーの占める割合が大きい、ということだ。今後も研究投資は続け、イメージセンサーでの優位を維持する計画だという。

ソニーセミコンダクタソリューションズ株式会社・代表取締役社長 兼 CEOの清水照士氏は、イメージセンサー関連とそれ以外の事業売上の比率を「現状は9:1程度」と話す。

詳しくは後述するが、同社はイメージセンサー以外の新事業を複数立ち上げており、それらはどれも底堅い需要を持つ。だが同社の見立てとしても、これらの事業も、数年以内にスマートフォン向けのイメージセンサー事業を代替できるような性質のものではない、という。

当面、同社のビジネスはスマートフォン向けセンサーを軸に回り、そこに自動車向けや産業向けのイメージセンサーがあって中核ビジネスになる……ということのようだ。

では、スマートフォン向けのセンサーはどうなるのだろうか? 先日掲載した、ソニーグループの事業説明会を読み解いた記事の中でも触れているが、もう一度改めて解説しておきたい。

2022年、同社は「2年後にはスマホのカメラによる静止画はデジタル一眼を超える」との見通しを発表した。

その「2年後」である今年、それは実現されるのだろうか?

結論から言うと、その予想の振り返り(答え合わせ)的なことは語られなかった。

ただ、今年2024年の製品では画質向上傾向が著しいのも事実だ。ソニーの1インチセンサーを採用し、カメラにこだわった「Xiaomi 14 Ultra」の画質は素晴らしく、市場での評判も良い。2022年の予想は少々盛り過ぎな部分もあるが、「静止画において、用途やシーンによっては一眼よりもスマホの方が使いやすく、好ましい絵になることもある」のは間違いない。

では今年はどんな予想が語られたのか?

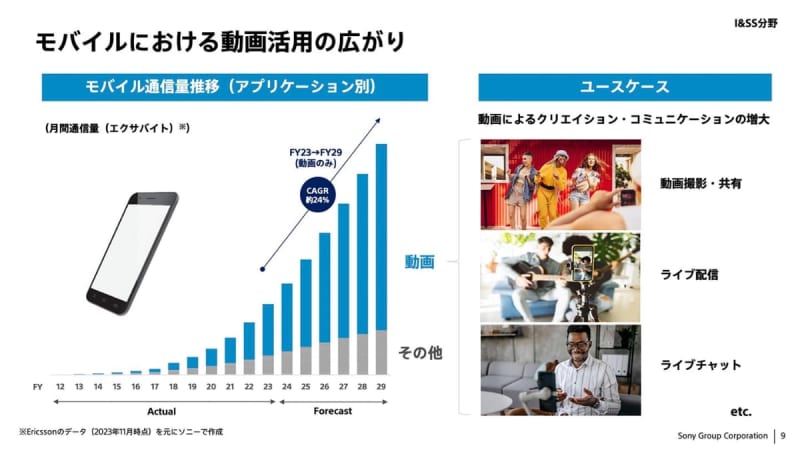

ポイントは「多眼化」と「動画性能」だ。

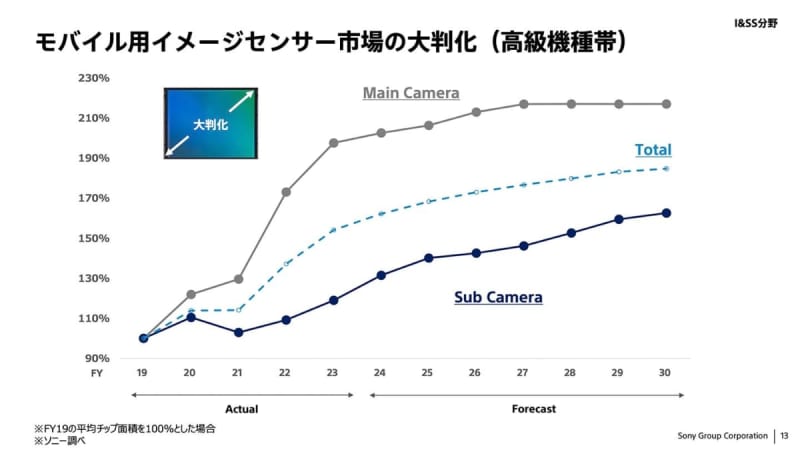

以前より同社は、スマホ向けイメージセンサーの方向性として「センサーサイズの拡大」と「多眼化」を挙げていた。

どちらもこの数年でかなり広がり、カメラをウリとするハイエンドスマートフォンでは一般的な要素となった。ただ、センサーの数はリアカメラの場合、3つほどで頭打ち。メインのセンサーについても、すべてが1インチを採用できるわけではないし、それ以上大きくなっていくとも想定しづらい。

だが、ソニーはスマホ向けの事業について頭打ちとは認識していない。事業自身はまだ伸びる、という見方だ。

そこで重要になるのが「動画性能の向上と多眼化の関係」である。

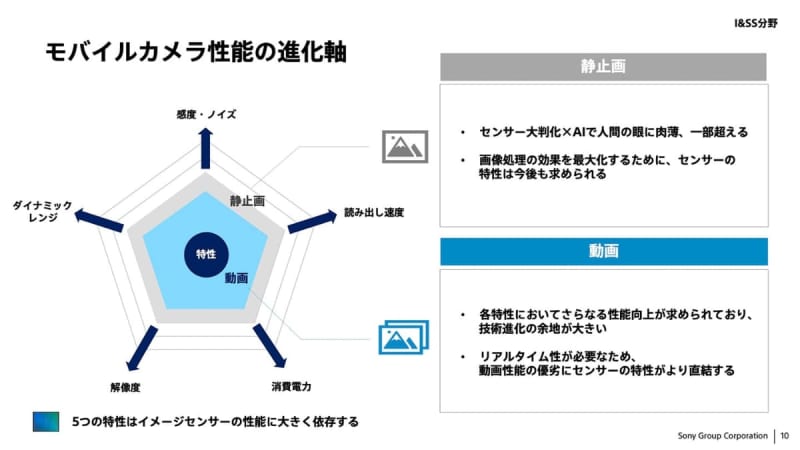

現在のスマホでは、静止画性能を中心に進化が進んできた。スマホカメラの静止画画質が良いのは、複数のセンサーから得られる複数のフレーム画像をソフトウェア処理する形になっているからだ。

だが動画では、センサーを組み合わせて画像をつくることはほぼない。そのため、画質はセンサー単体の性能に依存することになる。そのためメインのセンサーとサブのセンサーでの画質差がより大きく影響してくることになり、サブのセンサーの大判化が進む……という話になるわけだ。

中国市場の「ハイエンド回帰」が鮮明に

ビジネスとして考えたとき、これらのセンサーはどの市場に売れていくことになるのだろうか?

スマートフォン市場で、ソニーのセンサーはハイエンド向けで大きな市場を持っている。日本やアメリカだとアップル(iPhone)向け、というイメージも強いが、同時に中国のハイエンドスマートフォン向けも多い。すなわち、業績は中国市場の動向に左右される部分が大きいのだが、ここ数年は中国市場の減速により、ソニーグループのI&SS事業も伸びが鈍化していた。

だが、どうやらソニーは、その状況が改善しつつあると認識しているようだ。

ソニーセミコンダクタソリューションズ・モバイル事業担当副社長の指田慎二氏は、中国向け事業の状況を次のように説明する。

「中国市場は2023年下期あたりから回復していた。今年は5月からのセールの状況も非常に良い。先々わからない部分はあるが、過去半年を振り返ると、確実に回復してきている、と我々は見立てている。(中国市場は)2億8,000万台くらいの市場だが、その中のフラッグシップ・ハイエンドが前年同期比に比べ18%増だ。ハイエンド比率は高まっており、このまま状況は続く。我々の取り組んでいる市場が伸びてきている、ということであり、今後収益性に応じてミドルクラスも取り組んでいく」

彼らの分析通りだとすれば、中国市場を中心にしばらくはスマホのハイエンド比率は高まり、それがソニーのイメージセンサー事業を当面支える……ということになるだろう。

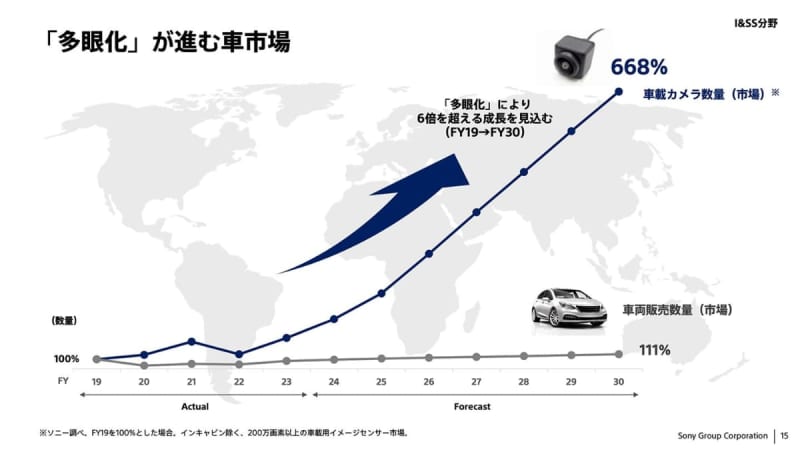

自動車は2030年、「2019年の6倍」イメージセンサーを搭載

では、イメージセンサーの他の領域はどこか?

大きいのは自動車向けだ。スマホと異なり、自動車は開発から生産開始までの時間が長い。その関係から、市場予測と収益化までの時間軸も変わってくる部分もある。

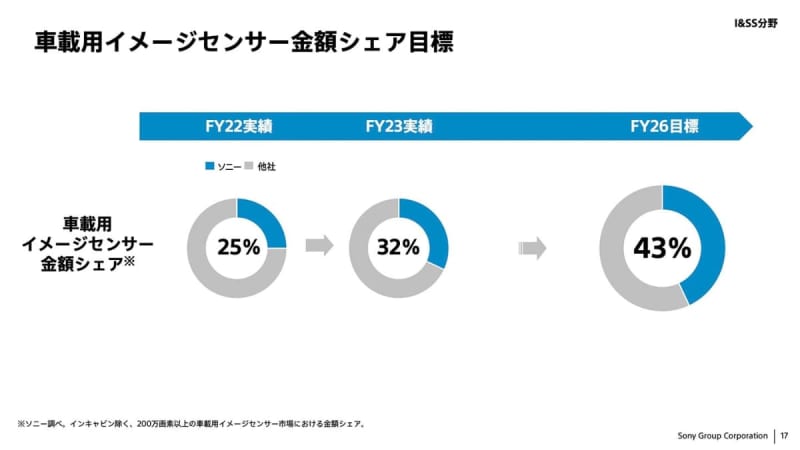

ソニーグループのI&SS事業として車載に取り組み始めたのはもう7、8年前の話になる。だがようやく導入が本格化し、利益貢献が見える形になってきた。

スマホのカメラ向けとは重要な要素が異なるものの、自動運転や先進安全のカバーという意味で高度なイメージセンサーの搭載は欠かせない。

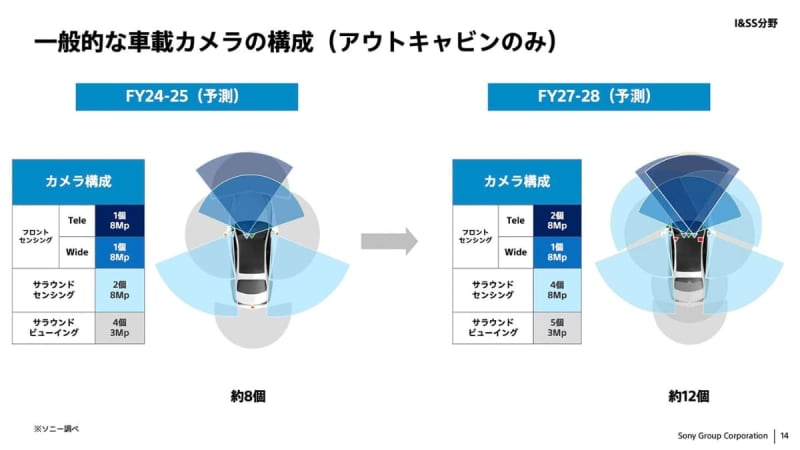

現在の自動車向けセンサー(車外へと向けられているカメラ)の搭載数は8前後。それが2027年には12個にまで増えると予想されている。

清水CEOは「2030年には車載カメラの数量が、2019年の6倍以上に拡大する」と予測する。自動車自体の販売数は10%程度しか変化しないと予測されているので、それだけ大量のセンサーが一台に搭載されるようになる、と考えられているわけだ。

では、イメージセンサーだけで大丈夫なのか? これは少し違う。

テスラを含め一部の企業はイメージセンサーのみを使う傾向にあるが、「全体的な傾向ではなく、LiDARなどとの組み合わせが主軸」(ソニーセミコンダクタ広報)という。結果として、LiDARとの組み合わせが重要ということになり、LiDAR向けのセンサーもソニーが作る……という流れになっているのだ。

ハードディスクの限界を超える半導体レーザー

前述のように、ソニーグループのI&SS事業はイメージセンサーで成り立っている。

ただ、今後の成長も期待している別分野もいくつかある。

その中で2つ、注目しておきたいところがある。

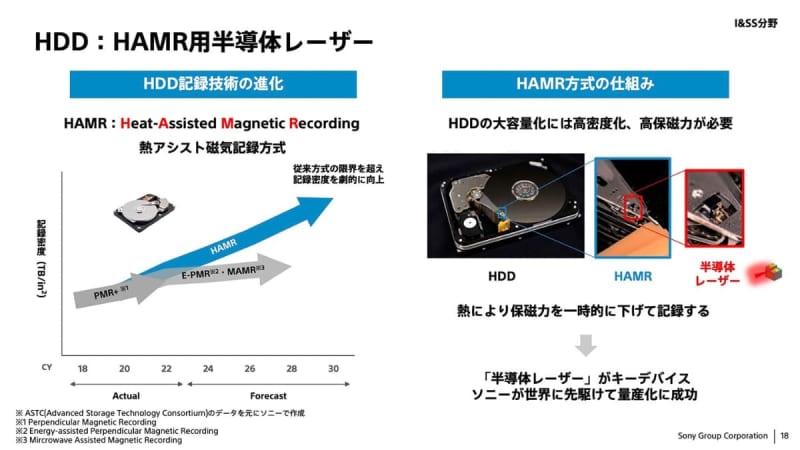

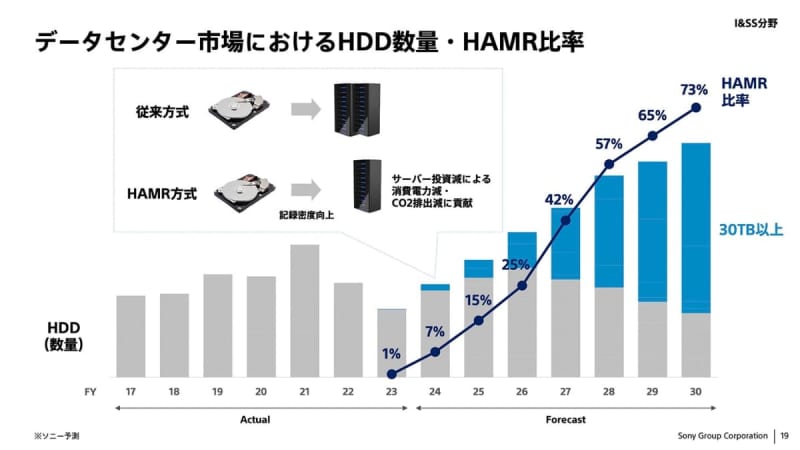

まず1つ目はハードディスク用の半導体レーザー事業。熱アシスト磁気記録方式(HAMR:Heat-Assisted Magnetic Recording、ハマー)という新しいハードディスクの記録方式に使うものだ。

現在使われている垂直磁気記録(PMR)では記録密度が限界に近づいているのだが、HAMRはそれを超えていくための技術だ。微細な範囲をレーザーで短時間発熱させ、そこに絞り込んだ弱い磁束を当てて記録する。これにより、現在は30TBまでであるハードディスクの記録容量を、2027年には1台で50TBまで伸ばすとされている。主にクラウドのサーバー向けであり、ドライブ量を減らしてコスト・運用効率の拡大をはかる。

清水CEOは「10年以上研究を重ね、2030年には数百億円レベルの利益を期待している」と話す。

この市場が手堅いのは、ハードディスクメーカーというパートナーが明確で、ニーズの予測もしやすいためだ。ソニーのHAMR向け半導体レーザーは、ハードディスク大手のSeagate Technologyとともに開発してきたもので、Seagateが継続利用する可能性が高い。スマホのように圧倒的な数を出荷することにはならないだろうが、パートナーとともに手堅く需要を拡大していくことになるだろう。

評価は高いが「ブレイク時期」が読めない「マイクロOLED」

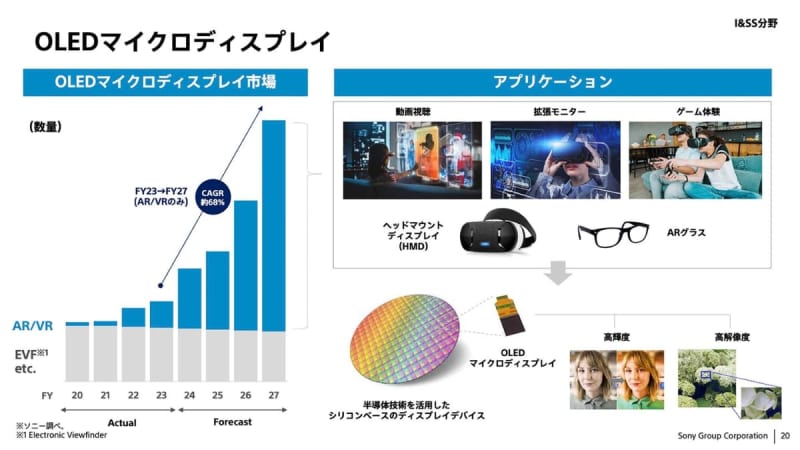

もう一つの領域が「マイクロOLED」だ。

これまではカメラのビューファインダー向けだったが、ここからは「XREAL Air」のようなサングラス型ディスプレイや、「Apple Vision Pro」のような、いわゆるXRデバイスでの利用が増える。XREALやVITUREなどの中国系メーカーは「ソニー製マイクロOLEDがブランド化している」と話しており、現時点でも評価が高い。

そのためか、グラフを見ると伸びは大きく見える。

だが、絶対量を示す縦軸がないのにご留意いただきたい。XR機器はまだ生まれたばかりの産業だ。マイクロOLEDを搭載する製品は、トータルでも年間100万台を超える程度の数量と予想できる。ここから5年・10年かけてPCやタブレットに近い数量になっていく可能性はあるものの、スマホのような「年間数億台」に到達するのは難しいだろう。

大きな数量になる時期は読みづらい、とソニー側はコメントしている。重要な製品ではあり期待はしているが、市場で大きな存在になるタイミングを見定めている……というところではないだろうか。

この辺は、製造するメーカーも限られる部分があり、どこかが「一気に大量に得るXR機器」を作るつもりになったあたりで状況が一変するという予測は成り立つ。

なので、ソニーのマイクロOLED生産量をチェックしているとどこがどんな製品を作ってくるかが予測できる……かもしれない。