宮崎市青島の鬼の洗濯板は、宮崎観光のシンボル。人間が使う洗濯板の大きさは30cm台~50cm台まで様々だが、鬼の洗濯板を使う“洗濯板”は、いったいどれくらいの大きさなのか?気象予報士の酒井晋一郎氏が徹底調査した。

洗濯板の謎・その1 洗濯板?洗濯岩?

宮崎有数の観光地、青島に広がる“鬼の洗濯板”が国の天然記念物に指定され、5月で90年となった。

青島に広がる“鬼の洗濯板”が、鬼の洗濯「岩」という言い方をされることもある。“洗濯板” “洗濯岩”どちらが正しいのだろうか?宮崎県総合博物館の学芸員、赤崎広志さんに聞いた。

県総合博物館 地質担当学芸員 赤崎広志さん:

実は地理・地質の世界では昔から“洗濯岩”を使っていた。国土地理院のホームページでも“洗濯岩”と書いてある。2007年の県議会では、“洗濯板”のほうが言葉としての通りがいいので、観光の業界では“洗濯板”に統一しましょう、というふうになっている。

“洗濯板”か“洗濯岩”どちらの言い方がよいのか、県議会で議論されていた…!赤崎さんは地質屋さんということで、洗濯岩との言い方をしているが、どちらの言い方を使用しても問題はないという。

気象予報士・酒井晋一郎さんは、以前、観光で青島の風景を見た際に、まさに『洗濯板』みたいだ」と印象を受けたとのことで、“洗濯板”の方がしっくりきたそうだ。

洗濯板の謎・その2 どのようにできた?

「鬼の洗濯板」は国の天然記念物に指定されており、正式な指定名は「青島の隆起海床(りゅうきかいしょう)と奇形波蝕痕(きけいはしょくこん)」。

この奇妙な形はいったいどうやってできたのか?

赤崎さんによると、洪水などで泥と砂が一緒に海の深いところへ落ちていくときに、砂のほうが粒が大きいため先に沈み、そのあとに泥がたまる。これを繰り返すと地層ができる。

隆起によって陸側が持ち上がり、地層が斜めになる。ただ、海の波が斜めになった地層を削り平らになる。潮の満ち引きで水が上がったり下がったりするときに砂岩より軟らかい泥岩だけを削ると、砂岩が飛び出したこのような鬼の洗濯岩が出来上がるという。

波が削るスピードと隆起するスピードが絶妙なバランスをとっているのがこの場所。日本でもこんなに広く波状岩が見られるのはここだけだ。

洗濯板を造った潮の満ち引きとは?

潮の満ち引きは1日に2回あるが、それは地球と月のお互いの引力が関係している。お互いの引力によって、地球上の海水が引き延ばされ、そして地球が1日に1回自転することで、満潮と干潮が2回ずつ起こる。

つまり「鬼の洗濯板」は、潮の満ち引きが長い年月をかけて作り出した地球の絶景と言えるのだ。

洗濯板の謎・その3 鬼の身長は?

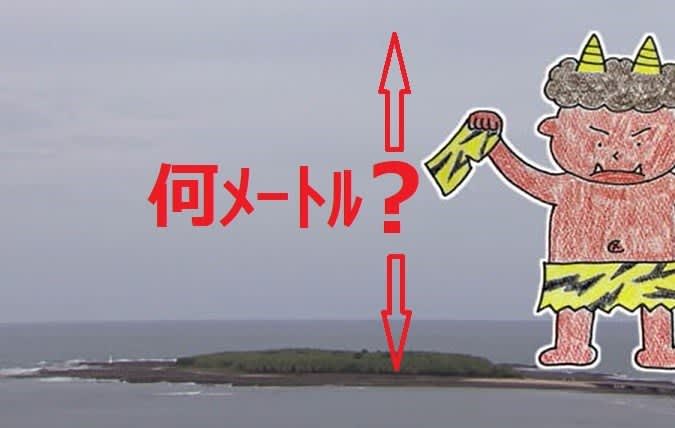

人間が使う洗濯板は30~50cm台だが、鬼が洗濯板を使って洗濯をする場合、鬼のサイズはどれぐらいになるのか検証する。洗濯板の10の凸凹を基準に計算することにした。

洗濯板の10個の凸凹の幅を調べると、人間の洗濯板は10cm、鬼の洗濯板は20m、つまり、2000cm。その比率は200倍。

今回は酒井気象予報士の身長(1.65メートル)を基準とし200倍すると…鬼の身長は「330m」になる!

酒井さん、赤崎さん:「大きい!見上げるような大きさ。重力に耐えられるのだろうか。これから私も紹介の時に使わせてもらおうと思う」

青島は、「鬼の洗濯岩」のほかにも、「コンクリーション」や「生痕化石」という、昔の生き物の巣穴がある。色々な地質の事象がたくさん詰まった「宝石箱」!楽しんで観察してみては?

(テレビ宮崎)