by 太田 亮三

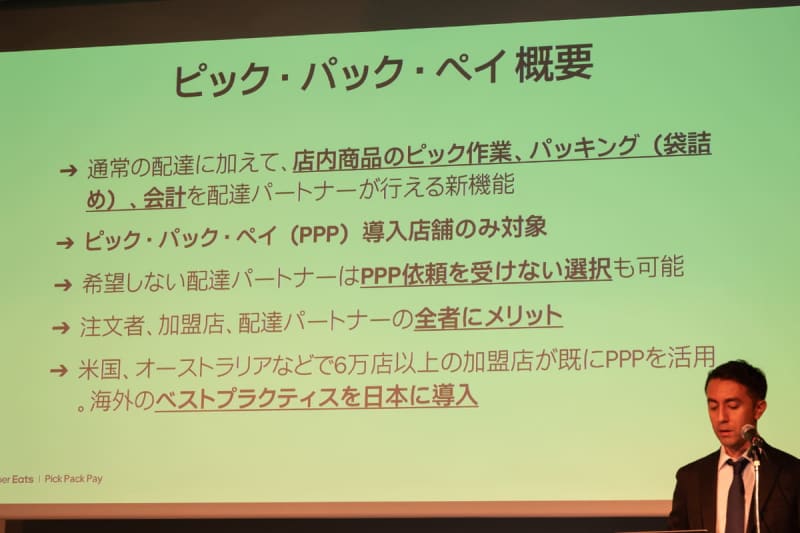

Uber Eats Japanとイオン、まいばすけっとの3社は、Uber Eatsの新機能「ピック・パック・ペイ」(PPP)の提供で連携すると発表した。6月26日に「まいばすけっと」20店舗に導入、2024年中に1,000店舗に拡大する予定。Uber EatsのPPPは一部海外で提供されており、日本国内の店舗への導入は今回が初めて。

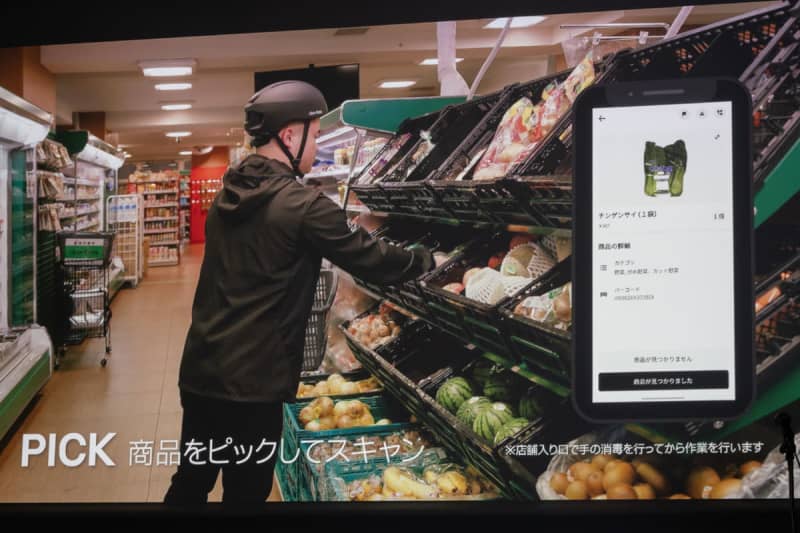

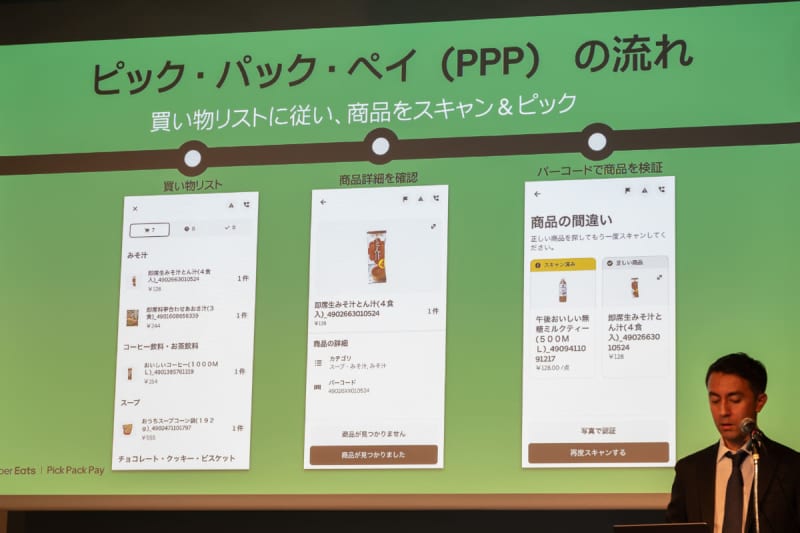

「ピック・パック・ペイ」は、Uber Eatsの配達パートナーが店舗を訪れ商品をピックアップし、会計や袋詰めまで行なって、注文したユーザーに配達するサービス。ユーザーの代わりに店舗で買い物をする“おつかい”のような形になる。

国内初の対応店舗となるのは、東京23区・横浜市・川崎市の「まいばすけっと」20店舗(記事末尾に掲載)。これらは6月26日から導入されている。対応店舗は2024年中に1,000店舗に拡大する予定。

Uber Eats Japan、イオン、まいばすけっとの3社はこの取り組みを進め、日本全国のイオングループでUber Eats加盟店舗を更に拡大していく方針。

店舗のデリバリー対応を一変させる仕組み

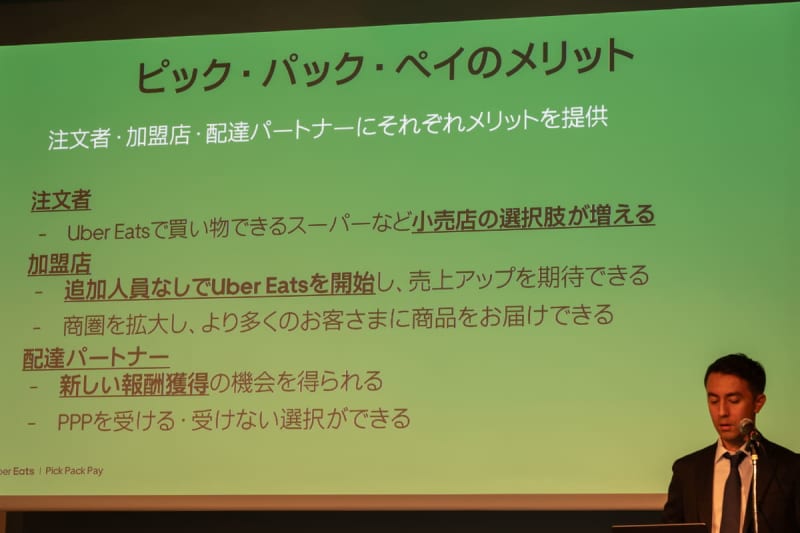

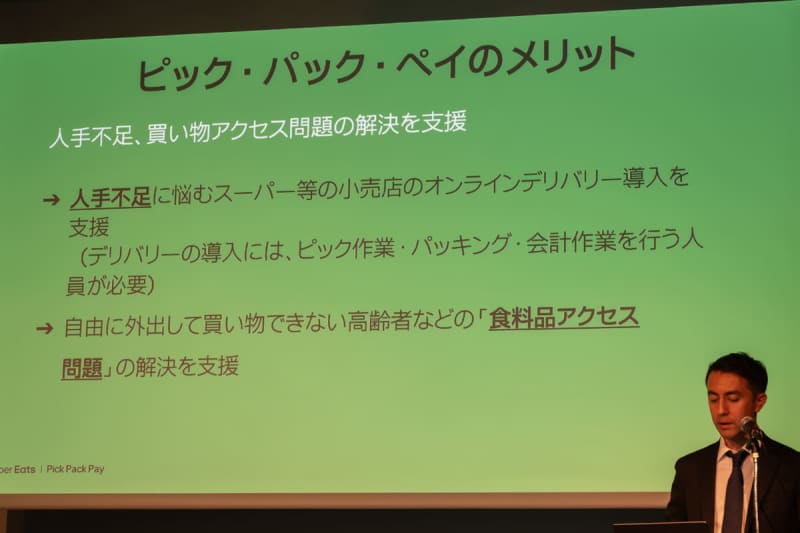

PPPの最大の特徴は、ネットからの注文やデリバリーに対応したい店舗側において、新たな人員を確保したり業務を増やしたりすることなく対応できる点。特に少人数で運営する店舗では、人員や業務の負担を増やすことなくネット注文に対応できることになり、メリットが大きいという。

配達パートナーにおいても新たな報酬を得る機会になる。これまで配達パートナーは業務内容が“配達”に限定されていたが、PPPは一般の来店客と同じように店舗で商品をピックアップし、専用のデジタルカードで決済を行ない配達するという、従来より一歩踏み込んだ内容になる。そのためPPPの業務に応じるかどうかは、任意で選択できるようになっている。

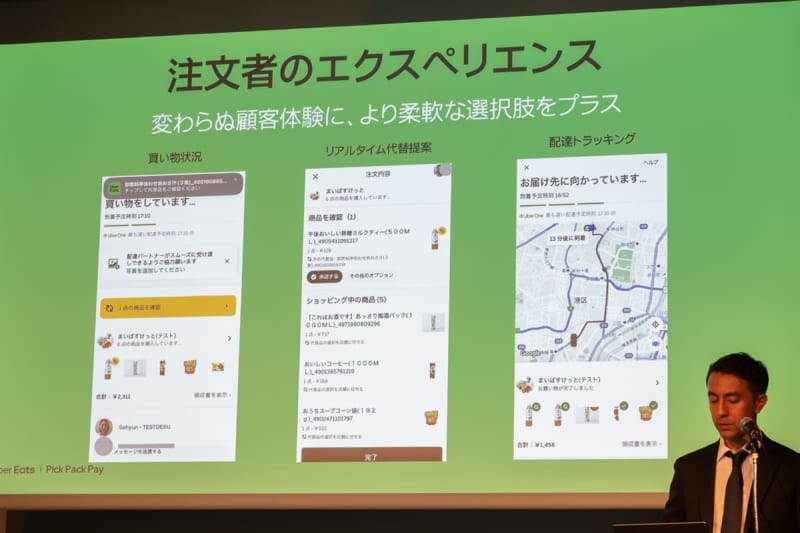

注文するユーザーは「まいばすけっと」のような“近所の小規模店舗”に注文できることで、店舗に行かないと買えない商品を注文できたり、すぐに届けてもらえたりするメリットがある。品切れの場合はアプリのチャットでほかの商品を依頼することもできる。

店舗、配達員、ユーザーのすべてにメリット

Uber EatsはPPPについて、店舗、配達パートナー、ユーザーの3者すべてにメリットがあり「三方でWin-Win-Winになる」(Uber Eats Japan グロサリー・リテール事業代表のユリア・ブロヴキナ氏)と自信をみせる。

また同社では、店舗におけるデリバリーサービスの人員不足への対応、自由に食料品の買い物ができないユーザーを支援するなどの、社会問題の解決の一助となる取り組みとしても位置づけており、PPPを全国に拡大する方針。

「当社の強みは47都道府県で10万人の配達パートナーがいること。加盟店や消費者に、大きな規模でもってインパクトを起こせる」(ブロヴキナ氏)。

追加人員ゼロでネット注文に対応

PPP対応の第1弾となったまいばすけっとは、小規模運営が多いことから、これまでデリバリーサービスへの対応が難しかったという。PPPは少人数で運営する店舗でも追加の人員ゼロで対応でき、「これまで店舗に来られなかった人にも商品を届けられる」(まいばすけっと 取締役 管理本部長の山本浩司氏)と期待を寄せる。

イオンの都心攻略に合致「存在感を出したい」

イオングループとして見た場合、イオンは郊外を中心に大型店舗を展開、まいばすけっとは「都市型小型食品スーパー」を標榜し、首都圏を中心にコンビニサイズの狭小店舗でミニスーパーを展開するという、明確な違いがある。イオンとしてはネットスーパーなどのeコマースを郊外のスーパーと連携して展開する一方、「首都圏のクイックコマースの分野では、有効な手は打てていなかった」(イオン DX推進担当の菓子豊文氏)とする。

イオングループでは、まいばすけっとがPPPに対応したことをきっかけとして、eコマースの売上の拡大を図る方針で、「iAEON」との連携も進める方針という。また、イオングループのほかの事業会社でもPPPの導入を検討中。

菓子氏はPPPについて「店舗側の作業負担が一切ない。現場ではアドバンテージを感じる」と期待を語っているほか、現在はPPPの配達パートナーが一般客と同じように会計をする点について、将来的には自動精算に対応することも検討中とした。

一方で菓子氏は、eコマースの売上が不足しているとして、危機感を隠さない。「(イオングループでは)eコマースの売上の割合が10%に届いていない事業会社が多い。イオンリテールでやっと、食品売上の10%がデジタル。20%は取らないとイオンとして生きていけない」(菓子氏)。

まいばすけっとが最初に選ばれたのは、イオンが存在感を示せていない首都圏の中心部において、eコマース・クイックコマースにテコ入れを図り、売上や存在感を拡大する狙いがある。

競合するコンビニなどと比較して、スーパーであるまいばすけっとは野菜や魚、生肉など生鮮食品の品揃えが豊富なほか、「トップバリュ」といったイオンのプライベートブランドを豊富に取り扱い、価格競争力もある。

「最初にまいばすけっとでやる決断は、東京都というマーケットで存在感を出し、シェアを取りに行くため。Uberからの提案が我々にとっても良かった。ここで実績を残して、さらに進めるかを決めるひとつのトライアル。(ミニストップなど)ほかの事業でもフィットするか判断していく」(菓子氏)。