by 清宮信志

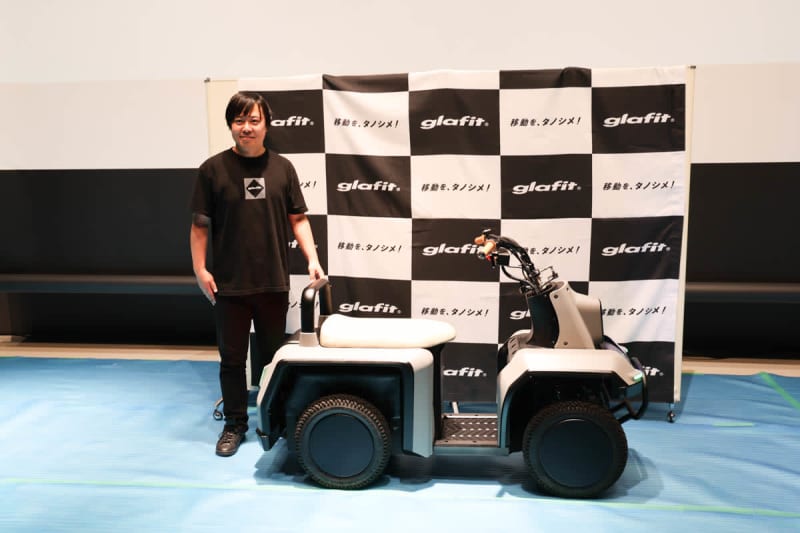

glafitは、四輪型特定小型原付自転車のプロトタイプを公開した。7月から実証実験を行ない、将来的には自動運転の実装も視野に入れている。

アイシンが開発する「リーンステア制御」により、特定原付の条件を満たしたサイズながら安全に運転できる四輪タイプの特定小型原付。同社が開発し、シェアモビリティとして展開する「電動サイクル」や多くの電動キックボードなどの特定小型原付と同様に、最高時速20km/h、16歳以上であれば免許不要だが、「四輪」であるという点が大きな特徴となる。

glafit代表取締役社長CEOの鳴海禎造氏によると、glafitこれまで展開してきた二輪の電動モビリティの試乗会で必ずといっていいほど言われていたのが「三輪や四輪の車両がほしい」という要望だったという。三輪や四輪なら車両が二輪よりも安定するというイメージがあるため、高齢者でも安全に乗れるはず、という期待からの要望だが、鳴海氏によると、この認識は間違いであるとした。

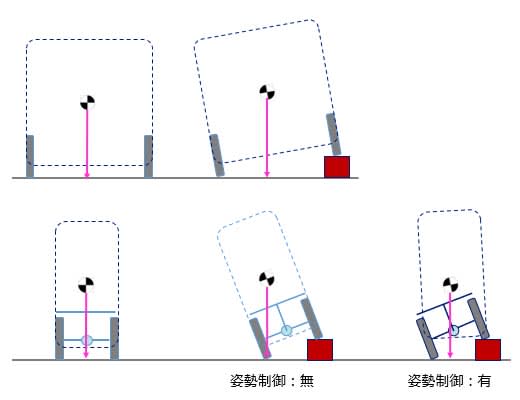

確かに、平地でまっすぐ進むだけなら、三輪や四輪は安定しているが、特定原付の規格では、車幅は自転車と同じ60cm以内と規定されている。60cmという限られた車幅で単純な四輪車両を作っても、重心がどうしても高くなり、片輪だけ段差に乗り上げた場合などに安定性を保つことは難しく、転倒する危険性がある。

これを解決するのがアイシンが持つ「リーンステア制御」技術になる。地形に合わせて車輪が傾き、片輪だけ段差に乗り上げた場合でも車体は常に水平に保つことが可能で、60cmという限られた車幅でも安定して走行できる。また、カーブなどでは、カーブの内側に車体が自動的に傾き、重心を移動してくれるため、オートバイのようにライダーが重心を移動する必要もない。

アイシンのリーンステア制御は車両サイズの小さい特定原付に対応可能だったことも採用理由の一つになっている。

四輪特定原付のプロトタイプは、全長は160cm程度、重量は100kg程度。価格はシニアカー以上、軽自動車未満の価格帯を想定しており、100万円前後と予想される。

重心移動を“しない”という乗り方

発表会場では実際に試乗することもできた。まずアドバイスされたのは、特にオートバイに乗った経験のある人は、カーブの際に重心移動をしたくなるが、四輪特定原付では前述のとおり自動制御が働いているため、重心移動をしないほうがスムーズに運転できるということ。つまり、クルマに近い感覚で運転するイメージになるが、そのため参加した記者からは、「クルマのようなステアリングのほうが違和感がないのではないか」という意見もあった。

加速はハンドル右手に加速用のレバーがあり、押し込むことで加速し、指を放すと減速する。ハンドル左手にはブレーキレバーもあるが、減速時の回生ブレーキの効きが強いため、ほとんどのケースでは加速用レバーから指を放せば安全に止まることができる。アクセルを踏むと加速し、離すと減速する初心者用のゴーカートのような操作性で、誤操作による急加速などは起きにくそう感じた。ブレーキは基本的に急ブレーキが必要な場合に使うとのこと。

自転車のようなハンドル操作をしながら、重心移動が不要で、最初は少し戸惑うものの、四輪のため転倒リスクは低く、慣れれば違和感なく簡単に乗ることができる乗物という印象だった。

シニアカーよりも実用的な移動手段に

今回開発した四輪特定原付は、特に免許返納後の高齢者をターゲットとしたもの。免許返納後の高齢者の移動手段としては、自転車やシニアカーがあるが、シニアカーは、運転免許返納者が年間で最大60万人に達しているものの、シニアカーの普及率は年間2万台程度で普及しているとはいいがたい。多くは自転車が代替手段となるが、二輪の自転車は不安定でリスクがある。

また、シニアカーは最高時速が6kmと、遠出するのには向かない。あえてシニアカーに乗りたいと考える人も多くはない。

鳴海氏は、「シニアカーはクルマの代わりにはならない。免許を返納する前からでも身近に利用出来る、クルマが無くても大丈夫だと思える商品として開発した」としており、四輪特定原付は、車道を時速20kmで走行可能で、シニアカーよりも行動範囲を広げることができるのがメリットの一つとした。

また、シニアになって運転免許を返納してから乗るのではなく、自動車を持っていても、普段の近距離の移動用として四輪特定原付を使ってもらい、免許返納後はそのまま四輪特定原付で生活する、という使い方も想定している。

7月7日からは、65歳以上の人を中心とした実証を開催。プロトモデルでの試乗を通じ、機能性や操作性の評価や感想、所有やシェアリングなど利用シーン別でのニーズや課題把握などを行なう。また、将来的には自動運転の実装も見据えており、7月の和歌山市を皮切りに、積極的に実証を行ないながら製品化を目指す。また、万博への出展も検討中。

開催日程は下記の通り。事前エントリー制を予定しているが、詳細は後日発表予定。

- 7月7日(日)10時~17時:和歌山城 西の丸広場 (和歌山県和歌山市一番丁3)

- 7月21日(日)10時~17時:温故創新の森NOVARE(東京都江東区潮見二丁目8番地20号)

- 7月29日(月)10時~17時:大阪府内で調整中