「新しい資本主義実現会議」で「副業・兼業」が当たり前の時代に

「配属ガチャ」という言葉をよく耳にするようになり、昨今では転勤の有無は社会人、就活生どちらにとっても会社選びにあたって重要な要素になっているようです。

とくに不本意な転勤は、社員の定着率に影響を与えるかもしれません。

今回は、2024年5月末に公開された意識調査から見えてきた最新の転勤事情、そして日本の平均年収について確認していきます。

近年では当たり前になりつつある副業・兼業についても、最新の情報から課題や注目点を考えていきましょう。

※編集部注:外部配信先では図表などの画像を全部閲覧できない場合があります。その際はLIMO内でご確認ください。

転勤制度が仕事への定着に影響

2024年5月30日、株式会社パーソル総合研究所は「転勤に関する定量調査」の結果を発表しました。

調査概要は以下の通りです。

<調査概要>

- 調査名:転勤に関する定量調査

- 調査対象:20~50歳代のホワイトカラー正社員 計1800名、2025年4月に民間企業への就職を希望する大学生・大学院生 計175名

- 調査時期:2024年2月29日~3月13日

- 調査方法:調査会社モニターを用いたインターネット定量調査

- 調査実施主体:株式会社パーソル総合研究所

- リリース公開日:2024年5月30日

※社会人は労働力調査(2023年)の正規雇用者の性別・年代構成、学生は令和5年度学校基本調査の学歴・性別構成に基づいてスクリーニング調査を回収し、スクリーニング調査結果における対象者の出現率に基づいて割付

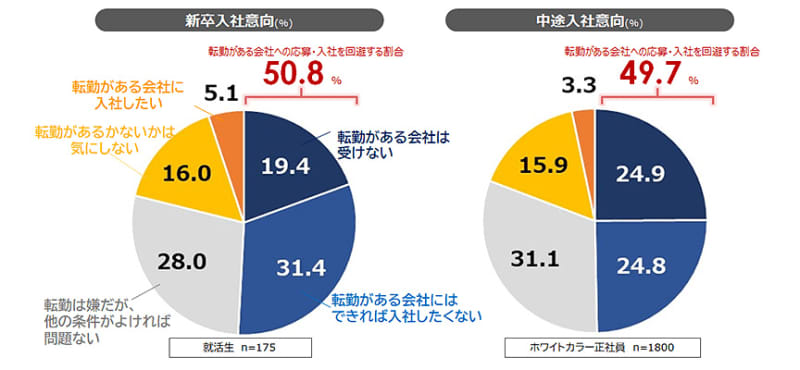

就活生の50.8%が「転勤がある会社」を回避する傾向に

転勤の有無は採用活動にどの程度影響を与えるのでしょうか。

就活生は半数以上、社会人もほぼ半分が、「転勤がある会社への応募・入社を回避する」傾向にあることがわかりました。

この数字を見ると、転勤の存在は職探しに大きな影響を与えているといえそうです。

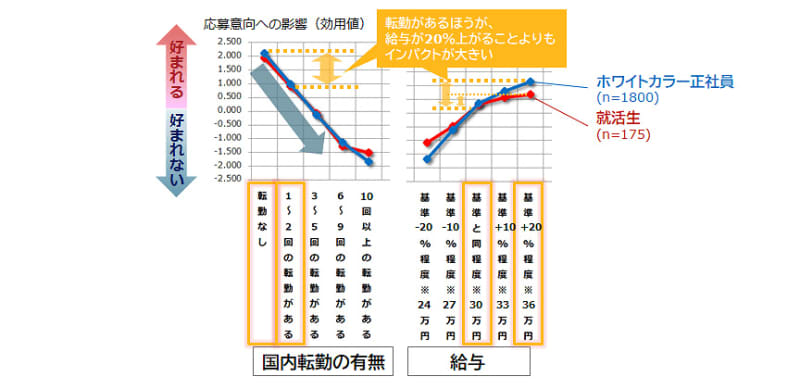

給与が20%上がるよりも「転勤なし」の会社が好まれる

転勤と引き換えに評価が上がり、結果として年収の増加に繋がるという話はよく聞きます。

実際には転勤による負の効用を、給与増加に伴う正の効用でどれほど埋められているのでしょうか。

結果、転勤による効用の減少分は、給与20%増加に伴う効用の増加分では埋められないことがわかりました。

給与アップよりも転勤がないことの方が、多くの人にとって重要視されるということですね。

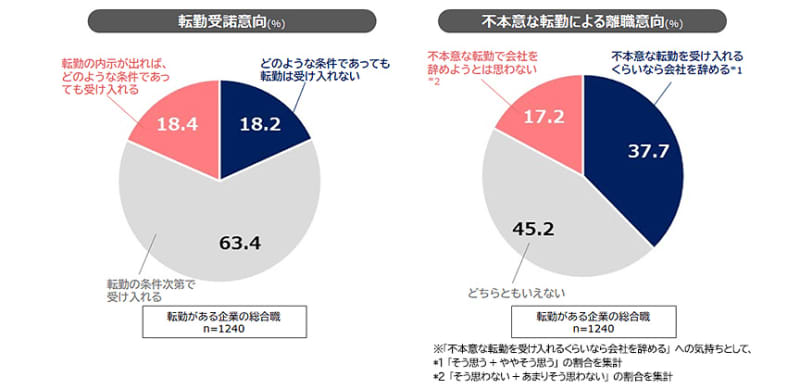

不本意な転勤は離職の理由に

転勤制度は定着にどれほどの影響を及ぼすのでしょうか。

不本意な転勤による離職傾向の調査を見ていきましょう。

不本意な転勤によって離職を考える人は37.7%いることがわかりました。

転勤を避けたいからと安易に転職すると、年収が下がってしまう可能性もあります。

現在の年収やこれからのキャリアプランを計画してから転職を検討するとよいでしょう。

では、現在の日本の平均年収はいくらほどなのでしょうか。

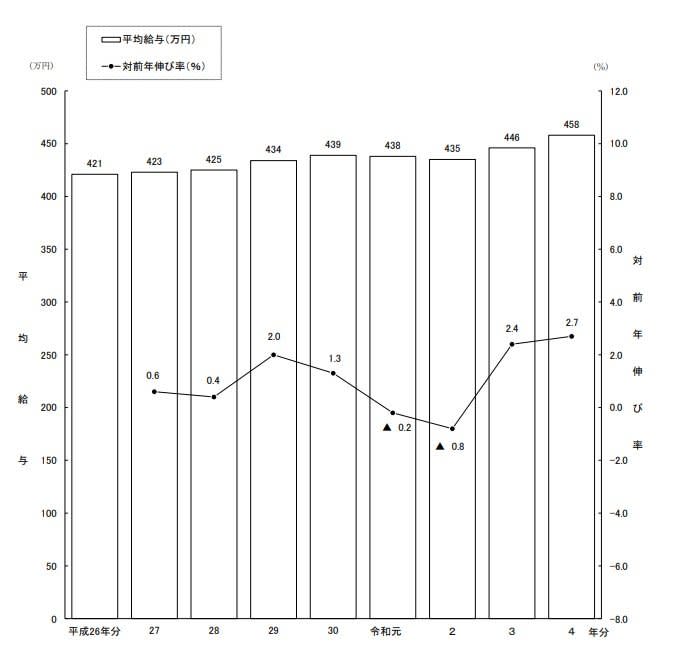

日本の平均年収はいくらか

令和4年の国税庁による「令和4年分民間給与実態統計調査」によると、日本の平均年収は「458万円(非正規雇用含む)」でした。

正社員と非正規雇用者に分けると以下の通りとなります。

- 正社員:523万3000円

- 非正規社員:200万5000円

男女別の内訳は男性が「563万3000円」、女性が「313万7000円」となっています。

両者の差は249万6000円となっており、この差は平成26年(248万8000円)からほとんど変わっておらず、性別による賃金格差は現在も存在しているといえそうです。

事業規模別の平均年収

企業の規模によって平均年収はどれくらい変わってくるのでしょうか。

事業規模別の平均年収は次の通りです。

- 事業規模30~99人:423万円

- 事業規模500~999人:480万円

- 事業規模5000人:538万円

事業規模と平均年収には相関があります。

5000人を超える大企業となると、非正規を含めても平均500万円超となり、大企業で勤務することは大きなアドバンテージといえそうです。

次章は、年齢別で平均年収を確認してみましょう。

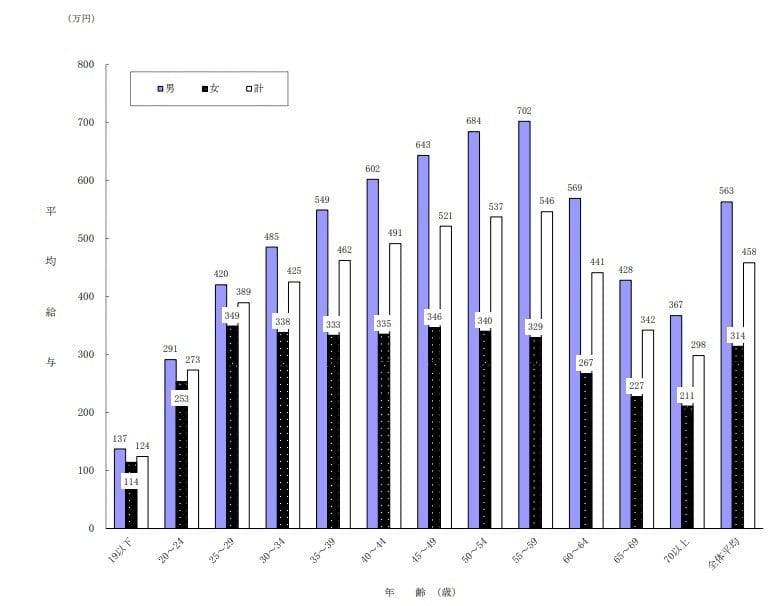

年齢別での平均年収の推移

ここからは年齢による平均年収の違いも確認します。

年齢階層別かつ男女別の平均年収は次のとおりです。

基本的には年齢を増すごとに収入が増えていく傾向にありますが、50歳代後半がピークで60歳代からは下降します。

60歳は役職定年を迎える人も多く、再雇用などにより収入が下がった結果を反映したものと考えられます。

こちらも男女別でみてみると、男性は50歳代後半まで上昇傾向にあり、最高で平均「700万円台」に到達します。

これに対して女性は25~29歳をピークとしてほぼ横ばいに推移しています。

女性は育児や介護などで機動的に働き方を変えるため、収入が増えにくくなっているのではないかと考えられます。

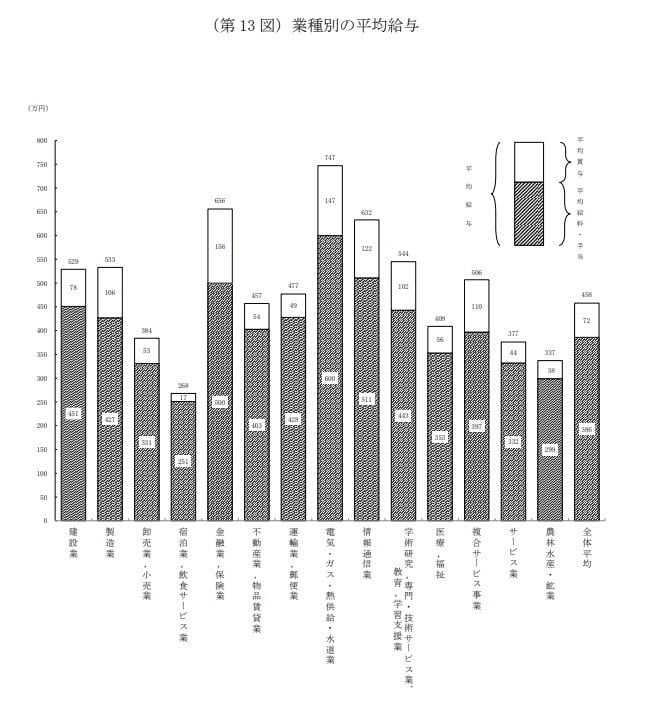

業種別の平均年収

平均年収は業種によっても差があるのでしょうか。

国税庁「令和4年分民間給与実態統計調査」によると、業種別でもっとも平均年収が高いのは電気・ガス・熱供給・水道業の「747万円」でした。

これに対してもっとも平均年収が低かったのは宿泊業・飲食サービス業の「268万円」です。

双方を見比べるとおよそ500万円近い差があり、業種によって期待できる年収に大きな差が生まれると言えそうです。

転職だけが収入アップの方法ではない

さまざまな条件で平均年収を見てきましたが、年収を上げるためには、必ずしも転職だけかというと、それ以外の方法もあります。

本業とは別に、副業や収入の一部を資産運用に回すことで収入を増やしている人もいるため、いろいろな角度から収入アップの方法を模索してみるのも一案といえるでしょう。

現在、日本では「新しい資本主義実現会議」が行われています。

これにより「副業・兼業」が当たり前の時代がまもなく到来するかもしれません。次章で見てみましょう。

「新しい資本主義実現会議」で「副業・兼業」が当たり前の時代に?

本業以外に収入源を増やそうと「副業」や「兼業」をはじめようと考える人もいるのではないでしょうか。

本章では、「新しい資本主義実現会議」に注目し、副業・兼業の課題についても見ていきます。

新しい資本主義実現会議について

2024年6月7日、第28回会議が開催されました。

会議の中で「副業・兼業が認められている割合は過半数に達した」との報告もあり、今や副業・兼業が特別な存在ではなくなりつつあるということが分かります。

会議では、これからも「更なる導入加速を図るべき」とされており、今後ますます副業や兼業が推し進められていくものと考えられます。

しかし、従業員が副業や兼業を始めるにあたり、課題も見えてきています。

副業・兼業の課題

企業が副業・兼業制度を認めるにあたって、どのような課題が存在するのでしょうか。

副業・兼業で労働時間を通算させることにより、法定労働時間を超える部分には割増賃金が必要になります。

労働時間を計算するためには異なる企業間で労働時間を共有する必要があり、副業・兼業に関する法律に従った運用が複雑で難しいことが課題の1つと指摘されています。

また、割増賃金を負担する企業側の抵抗が懸念されるという点も課題の1つです。

今後の注目点

副業・兼業の注目点として、複数の企業にわたって働くという都合上、社員の健康管理の問題など、労働時間の課題が大きいことがあげられます。

しかしながら、スキマバイトなどが普及している背景もあり、副業・兼業は今後も急速に広まっていくでしょう。

3年後には、もはや副業や兼業が当たり前の時代が到来するかもしれません。

今後の動向に注視が必要です。

まとめにかえて

今回は、就活生と社会人の転勤に対する向き合い方から、日本の平均年収、そして副業・兼業に関しての課題を見てきました。

最初に勤めた1社が全てという時代は終わりを迎えており、これからも副業や転職、資産運用など「個」の力で稼ぐという風潮はより高まっていくでしょう。

絶対的な正解がない時代だからこそ、自分のビジョンをはっきりさせておくことが重要なポイントになりそうです。

参考資料

- パーソル総合研究所「転勤に関する定量調査」

- 国税庁「令和4年分民間給与実態統計調査」

- 首相官邸「新しい資本主義実現会議」

- 内閣官房「新しい資本主義実現会議(第28回)」