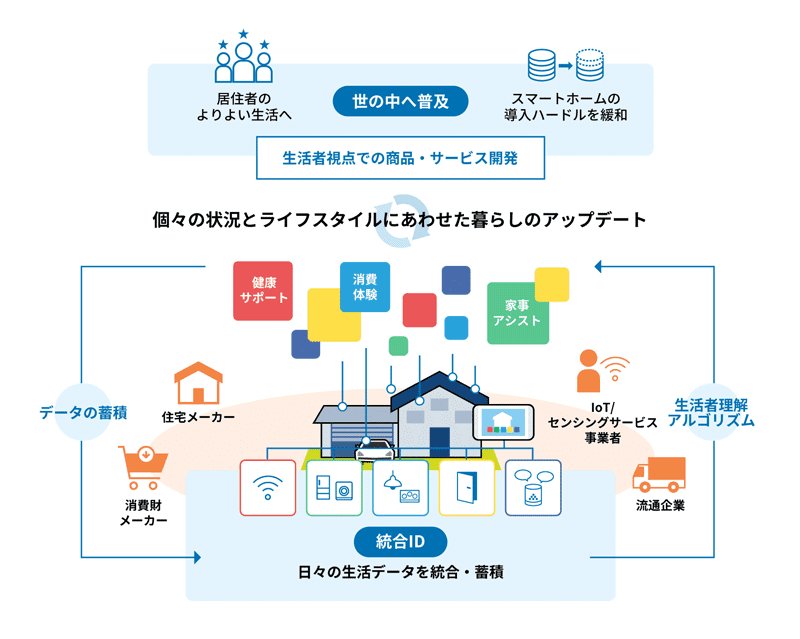

スマートホームプロジェクト「HAUS UPDATA」を始動した。IoT機器などから得た生活行動データを統合・活用し、〝より良い暮らし〟へのアップデートを支援することで、スマートホーム普及への貢献を目指す。

「HAUS UPDATA(ハウスアップデータ)」は、IoTセンサーやIoT家電を設置して住宅をスマートホーム化し、これらの機器などを通して得られる居住者の生活行動データをマーケティングに活用することで、〝より良い暮らし〟へのアップデートを支援するもの。

近年、デジタル技術が急速な進歩を遂げており、データビジネスが社会・経済を発展させる上で重要視されている。例えば、人々の日常における様々な行動(生活行動データ)はビッグデータとして蓄積されており、その活用が促されている。

しかし、生活者の中にはこうした生活行動データが「何にどう使われているのかが分かりにくい」という不安を感じている人もいる。特に、IoT機器から収集されるデータは家の中での生活行動データであり、データ活用の意義や価値が居住者に十分に理解されていることが重要となる。

電通はこれまでも、IoT家電のデータを活用した取り組みを実施してきた。2016年にテレビの視聴データを活用して効果的なデジタル広告配信などができる「STADIA(スタジア)」を展開。また、21年には家電メーカーと連携し、エアコンや冷蔵庫、テレビといったIoT家電のデータを活用した総合マーケティングソリューション「domus optima(ドムス・オプティマ)」を提供している。しかし、従来の取り組みでは企業ごとに異なる情報システムやID体系でデータが収集されており、生活者の行動を統一的に捉えるサービスの提供が難しかった。

今回始動した「HAUS UPDATA」には、家電メーカーだけでなく、消費財メーカーやIoT・センシングサービス事業者などが連携企業として参画している。他のIoTプラットフォームとの違いは、異業種同士が別々に収集した多様な生活行動データを個人が特定できないようにセキュアな環境で統合し、蓄積していること。これにより、横櫛のデータとして連携企業間での共有が可能になる。様々なメーカーや業界をつなぐ一元化された独自のデータ基盤の構築を目指す。

例えば、これまで冷蔵庫のメーカーは自社の冷蔵庫に関する生活行動データしか収集・把握することができなかったが、「HAUS UPDATA」に参画することで、他社のエアコンなど別機器から収集したデータも把握できるようになり、自社の商品開発などに活用できるようになる。

「これまで点で存在していた生活行動データを線で結ぶ」(電通 データ・テクノロジーセンター リテールデータ開発部 谷口由佳氏)ことで、居住者の生活習慣などをより多角的かつ正確に分析できるようにすることが狙いだ。

さらに、連携企業は統合データを活用することで居住者に「個々人のライフスタイルなどに合わせたおすすめ情報やサービスの提供」、「健康・防犯・災害サポート」といった付加価値の提供が可能になる。企業のマーケティング活動をサポートするとともに、居住に係る潜在的なニーズを表面化し、顧客体験の向上につなげることができるというわけだ。

IoT家電の導入・連携に手間が掛かることや、享受できる利益の不明瞭さなどがスマートホームの普及を妨げる一因になっているという。谷口氏は、「『HAUS UPDATA』をスマートホームの普及に向けた起爆剤にしたい」と意気込む。

また、居住者には家電の利用状況や室内での人の動き、商品や機器の消費・使用状況、室温・湿度・照度といった多岐にわたるデータの管理ダッシュボードの共有を検討している。これにより、「自分が何をどのように使ったのか」、「どのデータが何の役に立ったのか」を確認できるようにすることで、データ提供における懸念の解消につなげる。

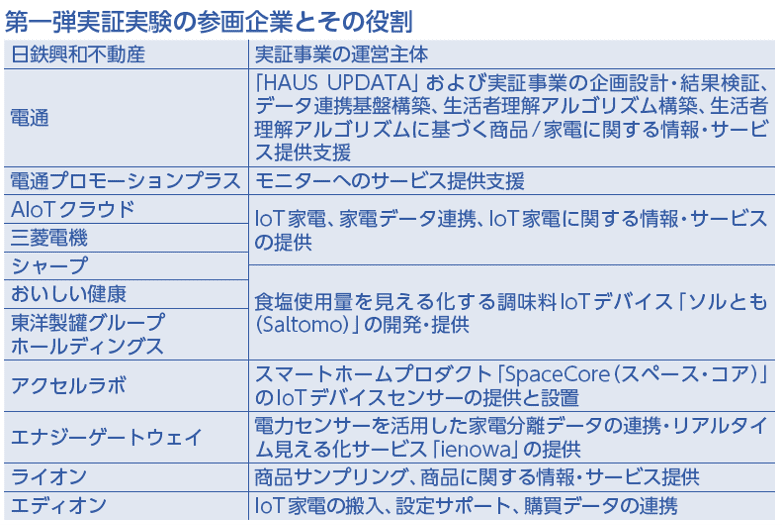

本格的な事業化に向け、5月から第一弾となる実証実験を開始した。実験にはシャープや三菱電機、アクセルラボ、ライオンなど多様な業界から12企業が参画している。

日鉄興和不動産の新築集合住宅の入居者向けに説明会を実施し、同プロジェクトへの賛同が得られた世帯の中からモニターを募集した。10世帯の募集枠に対し想定を超える応募があり、確実に需要があることが確認できたという。

今回の実証実験では、企業から提供される情報・サービスの内容や頻度が適切かどうかを検証する。具体的には、モニター宅にIoT機器を設置し、協賛企業の商品・機器を配布して、居住者の生活行動や環境状態を記録。これを基に居住者の生活動線と消費動向を分析し、各企業が個人(世帯)のライフスタイルに合わせたおすすめ情報やサービスを提供する。

また、コミュニケーションアプリを通じて定期的に居住者へ生活満足度などを質問し、その回答結果を各社の提供サービスにフィードバックする。実証期間は24年10月31日まで。第一弾実証の結果を反映しつつ、25年には対象世帯規模や協賛企業を拡大した上で、第二弾実証を実施する予定だ。