沖縄は奥が深い。

岸から離れた漁場という意味の、沖・魚(な)場(は)が、「沖縄」の語源だと唱えたのは、「沖縄学」の創始者で民俗学者の伊波普猷(いは・ふゆう)。

映画「パイナップルツアーズ」(1992年)のロケで初めて訪れて以来、毎年のように沖縄通いを続けている。

離島をはじめあちこちを訪ね、自分なりの発見や、理解をしてきたつもりだが、「沖縄学」みたいなレベルには全く達していない。

最近知って、興味をそそられた人物がいる。

川平朝清(かびら・ちょうせい)。

メディアに関わる者として、今まで彼を知らなかったことがとても恥ずかしい。

1927年、日本統治下の台湾に生まれ、沖縄初の民放アナウンサーや、米軍統治下の公共放送「沖縄放送協会(OHK)」の初代会長などを務めた。

今では、ジョン・カビラや川平慈英の父と説明した方がわかりやすいだろう。

彼の一族の歴史をちょっと振り返ってみたい。

川平家は、もともと琉球王朝に仕える通訳や芸能の家系だった。

朝清の祖父・朝彬(ちょうひん)は琉球王朝の通訳。

琉歌奉行でもあった朝彬は、三線の楽譜「欽定工工四(きんていくんくんしー)」を編さんした古典音楽演奏者・野村安趙の高弟だった。

三線の名手だった朝彬は、息子・朝平(朝清の父)に三線の手ほどきをする。その曲が「かじゃでぃ風節(ふうぶし)」という祝いごとの時に歌われる曲だった。

「今日のうれしさは何に例えよう、つぼんでいる花が露を受けて、パッと咲いたようだ」

この歌が後々、川平家の節目節目で登場する“宿命の歌”になるとは、この時誰が思ったであろうか。

王朝が滅んだ後、朝平は徳川育英黌(現在の東京農業大学)で養蚕を学び、沖縄での普及を試みる。当時の沖縄は、警官のほとんどが本土出身。琉球人というだけで、差別を受けることがあった。朝平は自らが警官になることを決意。赴任先の伊是名島で養蚕を指導した。島には名残の桑の木があるという。しかし、島の暮らしは貧しかった。父・朝彬が他界すると、新境地を求め、一家は台湾へ渡った。

台湾で朝清が生まれた。

台湾でも琉球差別に悩む父は息子に、医者になることをすすめる。

そして、19歳上の兄・朝申たちとともに、子役としてラジオ放送に携わった。

そこでも父・朝平は、台湾にいる沖縄の人々に向けて「かじゃでぃ風節」を三線で弾いたのだ。

朝清は徴兵され、台湾で終戦を迎える。

父・朝平が亡くなり、川平家は台湾から引き揚げることに。

朝清が初めて見る沖縄の地は、瓦礫(がれき)で荒れ果てた戦場の焼け跡だった。

沖縄で朝清はさまざまな仕事に就いた。

当時の沖縄は大学もなく、医者を志すことも諦めざるを得なかった。

仕事は米軍関係ばかり。沖縄文化を展示する場所での通訳や翻訳。性病検査や春を売る女性に避妊を教えるための仕事はとてもきつかったという。

1950年、兄・朝申が、米軍統治下の沖縄で初めてのラジオ局「Voice оf Ryukyu(琉球の声)」を開局した。

コールサインはAKAR、周波数1400キロヘルツ。

当時は、琉球列島米国軍政府情報教育部が運営する国営放送局だったとされる。だが実態は、空き家を利用し、機材は座礁船から拾ったものを修理して使っていたという。

まさに手作り、DIY放送。

放送では、米軍統治下の民衆の声、ビッグバンドの生演奏などを届けていたそうだ。アナウンサーは朝清。

最初に流したのは「かじゃでぃ風節」だった。

昨年、J―WAVEでジョン・カビラと父・朝清が、初共演するラジオ番組が放送された(第57回ギャラクシー賞ラジオ部門大賞受賞)。

私は、民放連のラジオ番組の審査委員をしていて、たまたまその番組を聞く機会があった。

「沖縄慰霊の日」6月23日に放送された、そのタイトルは「GENERATION TO GENERATION〜STORIES OF OKINAWA〜」。

ジョン・カビラが、91歳の父に話を聞くというシンプルな構成。

だが、戦争を経験し、戦後沖縄で放送を立ち上げた父が、何を思い、生きてきたのかがはっきりと伝わった。

放送で語られたのは、以下のような内容だった。

「Voice оf Ryukyu」の開局後、朝清は米ミシガン州立大学へ留学する。

「当時、アメリカでは、教育や情報、娯楽の番組が始まる頃でしたから、これこそ沖縄に生かされるんじゃないかと、そういう気持ちはありました」

留学先で知り合ったアメリカ人の妻を連れて帰国。

「OTV 沖縄テレビ放送」「RBC 琉球放送」が開局、1967年には、沖縄全土に公共放送を伝える沖縄放送協会(OHK)設立。

働きかけたのが朝清たちだった。

1972年、沖縄の本土復帰に伴い、沖縄放送協会は業務をNHKに引き継ぐ。朝清はNHKに移籍し、国際協力に関する仕事を続けた 。と、ここまで書いてこの人の個人史に圧倒されっぱなしだ。

紳士的で英知な語り口、とても90歳を過ぎた方とは思えない肉声。ラジオからは、琉球人としての誇り、「放送」という仕事に携わる人間のフィロソフィー、真摯(しんし)に世の中に立ち向かう気概が、伝わってきた。

番組の最後に、息子が父に問う。

60年近く放送に関わってきて、今の放送の役割とは何だと思いますか。

「やっぱりそれは、原点に戻ること。メディアは一般の人々のための興味、関心と利益、そして福祉のために行われるべきです。そのためにメディアは使われるべきだと思います」

この言葉を聞き、息子は「父から新たなバトンを渡されたような気がした」と語る。

そして、この放送でも「かじゃでぃ風節」が流れたのであった。

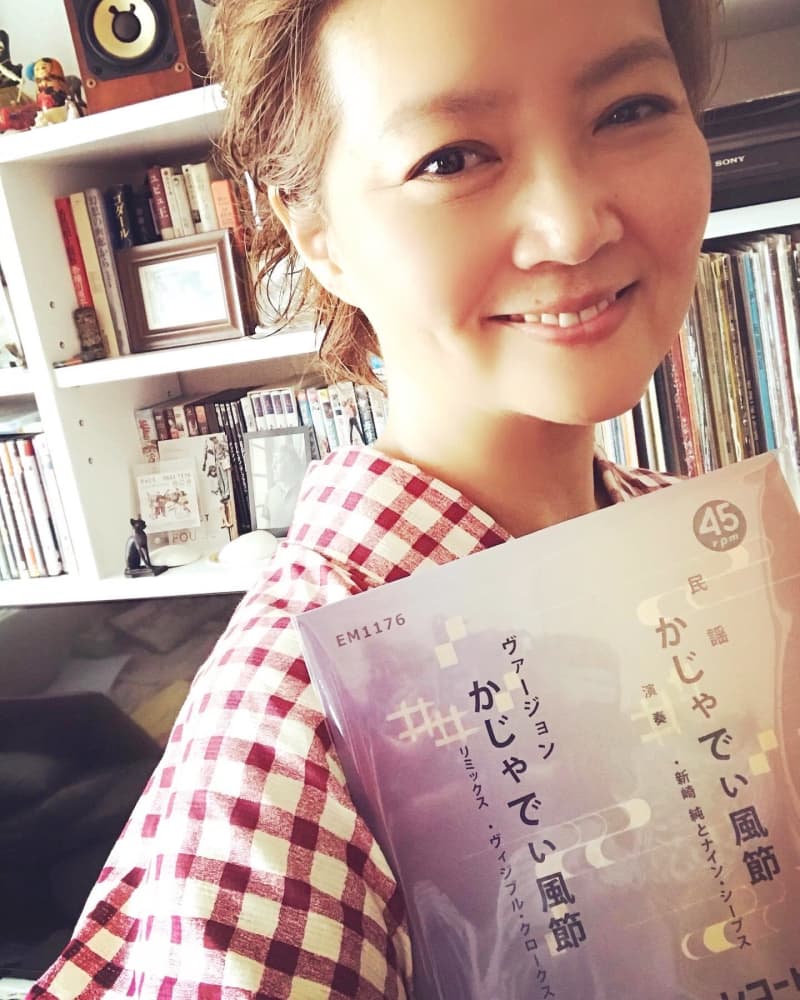

「かじゃでぃ風節」をネットで検索していると「新崎純とナイン・シープス」というビッグバンドの演奏にたどり着いた。

1977年、琉球古典音楽の人間国宝、照喜名朝一(てるきな・ちょういち)をはじめとする演奏家がスタジオに集結。

三線、管楽器、ピアノ、エレキギター、エレキベース、パーカッションとドラムの総勢13人でリハーサル無しの一発録り。

エキゾチックさは、マーティン・デニーのようだし、絶妙なハーモニーは、ザ・ビーチ・ボーイズの名盤『Pet Sounds』の琉球音階バージョンと言っても過言ではないほど。

なんというか、琉球古来の「沖縄世(うちなーゆ)」と米軍統治下時代の「アメリカ世(アメリカゆ)」、二つの異なるもの同士が溶け合う奇跡の瞬間という感じ。

この記憶をいつまでも忘れないように私は何度もこのレコードを聴きこんだ。

今年の夏、川平朝清という人物を初めて知った。

旅に出られなかった今夏、ある意味、どんな旅よりも貴重な体験だった。

そして、放送とはなんだろうと、襟を正して考えさせられた。

芸能人の端くれとして、「放送」というものに携わる者として、激動の時代に生き、捨て石とされた沖縄において、放送のために多大な貢献をした川平朝清にどうしても光を当てたい、、、。

もっと語りたいけれど、この話はここまで。

いつかどこかで、続きを話せたらと思う。

実は「のら猫万華鏡」の連載は、今回が最終回。

2014年4月にスタートし、映画、旅、音楽など思いつくままにのらのら書いてきた6年間。

最後まで愛読してくださった皆さま、時として独りくじけそうになる私を支えてくださった皆さま、この場をお借りして、感謝の言葉をささげます。

本当にありがとうございました。

さて、これからどうする?

のら猫はほっつき歩きながら考える。

この「のら猫万華鏡」の言葉から、映画になったり、ドラマになったり、小説になったり、姿を変えていったらいいのにな。

万華鏡の中に、これまでの言葉の散り散りを入れて、くるりんくるりん回しながら、のぞいていようかな。(女優・洞口依子)