「指導薬剤師の資格が剥奪されてしまうらしい」。近畿地方で薬局を経営する薬剤師のツイートが話題を集めた。「いいね」は161を集め、51のリツート、コメント(返信)は21集まった。インプレッション(見られた回数)は2万8000回を超えた。趣旨は「実習の実績がないから資格更新は難しいというが、むしろ、どうやったら実習の学生を受け入れさせてもらえるのか教えてほしい」というものだ。多くの反応は、つぶやいた薬剤師だけではなく、多くの認定実務実習指導薬剤師が同じような不安や不満を抱いていることの表れだ。薬学教育6年制が導入された2006年から早14年。何か問題点があるのであれば、点検、改善を試みる必要があるのではないだろうか。

【2020.09.01配信】

「指導薬剤師の資格が剥奪されてしまうらしい」。

近畿地方で薬局を経営する薬剤師のツイートが話題を集めた。「いいね」は161を集め、51のリツート、コメント(返信)は21集まった。インプレッション(見られた回数)は2万8000回を超えた。

趣旨は「実習の実績がないから資格更新は難しいというが、むしろ、どうやったら実習の学生を受け入れさせてもらえるのか教えてほしい」というものだ。多くの反応は、つぶやいた薬剤師だけではなく、多くの認定実務実習指導薬剤師が同じような不安や不満を抱いていることの表れだ。薬学教育6年制が導入された2006年から早14年。何か問題点があるのであれば、点検、改善を試みる必要があるのではないだろうか。つぶやいた薬剤師、稲田伸一氏に取材した。

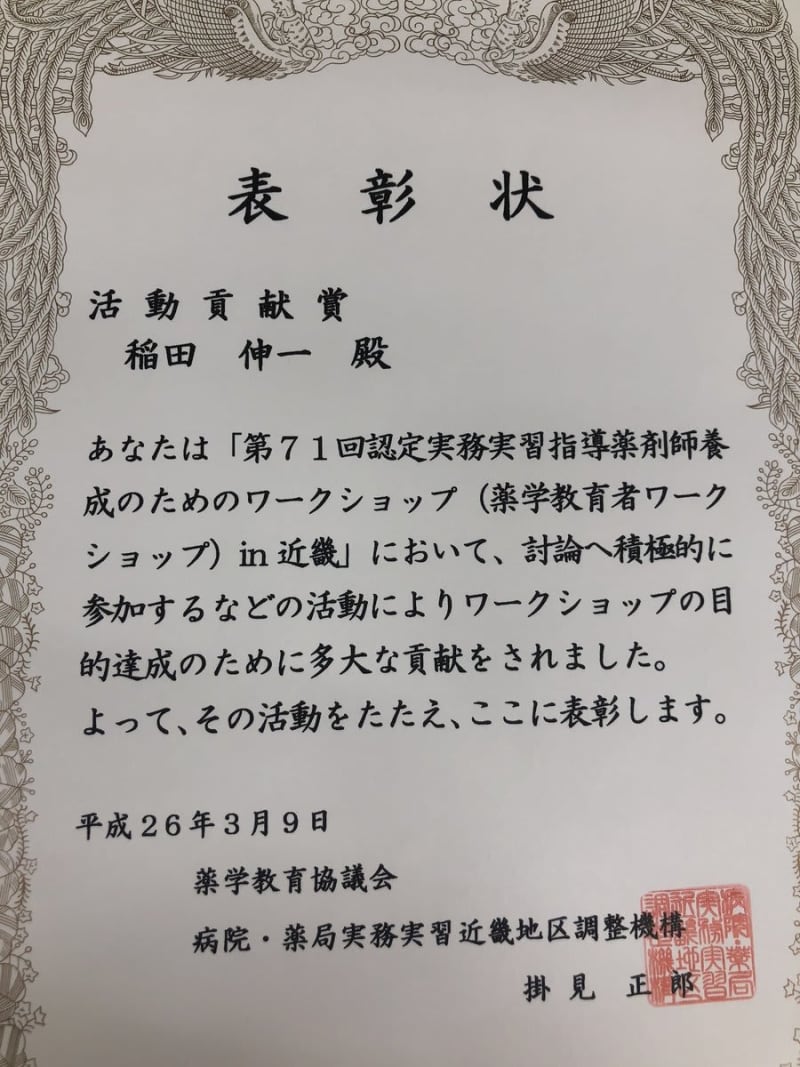

取材を受けてくれた稲田伸一氏

「市薬の独自基準を満たしていない」

取材を基に時系列で、ことの経緯を追う。

認定実務実習指導薬剤師の資格は座学とワークショップを経て、取得する。6年に1度の更新制の資格だ。

そこで、都道府県薬剤師会に「なぜ配分がないか」を確認する。都道府県薬剤師会の回答は、「稲田氏の所属する市薬剤師会から稲田氏の名前は指導薬剤師のリストとして上がってきていない」というものだった。

もちろん稲田氏は、学生の受け入れ可能である旨を市薬剤師会に伝えている。不思議に思った稲田氏は、都道府県薬剤師会から市薬剤師会への確認を依頼する。

市薬剤師会の回答は、「市薬の理事会での承認が下りていないため、学生の配分がない」というものだった。

そこで稲田氏が初めて知ったことは、これまで調整機構が学生の割り振りをするものと聞いていたが、実質的には調整機構から依頼された市薬が学生の実習割り振りの裁量を持っているということだった。

そこで、今度は、市薬剤師会に理事会で承認が下りない理由を確認する。市薬剤師会の回答は、「独自に設定している条件を満たしていない」というもの。

条件とは下記の6つだった。

1、市薬剤師会の会員であること

2、開設者の許可を得られること

3、市薬剤師会が実施する特定企業の電子お薬手帳カードに参画している

4、責任をもって学生を受け入れられるか

5、市薬剤師会が主催する研修会に積極的に参加していること

6、市薬剤師連盟に加盟していること

稲田氏はおおむね条件を満たしているが、心当たりがあるのは「3」の電子お薬手帳への参画をしていないことだった。

今後は、電子お薬手帳に参画をし、市薬に要望を続けることで学生の実習を受け入れることが可能になるかもしれない。

指導薬剤師にはすでに厳しい要件がある。市薬独自基準は必要?

問題点は大きく2つある。

1つは、実習の実績がないということで、認定実務実習指導薬剤師の資格が剥奪されてしまうということ。ここには、ある程度、寛容な対応が必要だろう。

もう1つは、市薬の学生実習の受け入れ先の基準が標準化されていないということだ。

本来は学生の実習に責任のある大学、またそれを請け負う調整機構が責任をもって実習受け入れ先の条件を標準化するべきだ。それが本来は認定実務実習指導薬剤師の資格要件ではないか。

そもそも認定薬剤師の研修を受ける時点で、極めて厳しい要件が求められている。長くなるが、詳細を以下に記す(日本薬剤師研修センターの「認定実務実習指導薬剤師認定制度実施要領」より抜粋)。

■認定の資格要件

(1)認定実務実習指導薬剤師となるための基本的素養等

認定実務実習指導薬剤師は、次の素養等を有する者とする。

以上である。

研修を受ける時点で、上記のような明確な基準を設けているのであれば、この基準を満たし、研修を終え認定された薬剤師に対しては広く実習受け入れの機会を提供すべきではないだろうか。

これ以上に市薬が独自基準を設け、受け入れ薬局をふるいにかける必要はあるのだろうか。まずは、じゅんぐりに実習を受け入れさせ、事後に問題があった場合には、ふるいにかけていく手法もある。受け入れさせる前の段階で教育に意欲のある指導薬剤師の機会を奪うことは適切ではない。

市薬も、地域への健康増進事業などを手掛けており、実習の割り振りに専念できる環境でもないため、そういった事情で均等な割り振りが困難なのであれば、調整機構や大学が力を合わせて、実習の割り振りの仕組みを構築すべき局面にきているのではないだろうか。

稲田氏は認定実務実習指導薬剤師養成のためのワークショップで表彰もされている。しかし、実習受け入れには不適当なのか…

実習の受け入れ先は固定していないか?

稲田氏がこの問題をツイートした理由は、何も自身の資格を心配してだけのことではない。自分の薬局が実習の実績をつくっていけなければ、そこで働いている従業員も資格を剥奪されかねないからだ。従業員のキャリアアップを支援する体制をつくってあげたいというのは経営者であれば当然の気持ちだろう。

また、「自分だけではなく、全国に同じ思いを抱いている薬剤師がいるのではないか」という思いがある。ツイートへの反応を見る限り、それは間違いのない事実だろう。

特に開局から歴史の浅い薬局や、若い薬局経営者の間では「実習の受け入れ先が固定化されているのではないか」という疑念の声も多く、自分たちの薬局が活躍する場が限定的になってしまっているのではないかという不安の声も聞かれる。

もしかしたら、実習に経験のある薬剤師は、「実習のシステムを知らなすぎる」と言うかもしれない。そうであるなら、実績のない薬剤師にとっても分かりやすいシステムを目指すべきではないか。

編集部では、今回の受け入れを期待している薬局側の意見だけでなく、市薬や調整機構にもこの問題に対する現状を追加取材していきたい。