五輪の支持率は“気分”で動く

1964年に開かれた東京五輪の2年前に旧総理府が世論調査を行い、「東京五輪は立派にやれますか?」と質問したところ「やれる」と回答したのは全国で23%、東京はわずか10%だったという記録が残っている。その後、組織委員会のアピールが功を奏して支持率は徐々に上がっていくのだが、当初は非常に低かった。

2012年にIOC(国際オリンピック委員会)が東京五輪の賛否を問うと、賛成はわずか47%だった。ところが、ロンドン五輪で日本人選手が活躍して、史上最多38個のメダルを獲得すると、支持率に変化が生じる。

五輪開催中は60%となり、閉幕後に金メダリスト七名を含む総勢71名のメダリストが参加した東京・銀座でのパレードには、沿道に50万人もの人が詰めかけて、おおいに盛り上がるなどして、五輪招致賛成は66%になった。

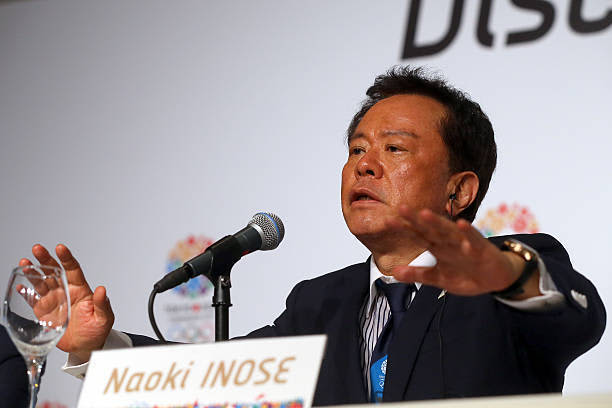

翌2013年1月に招致活動が解禁されると、僕も含めた招致委員会のメンバーが招致の意義やレガシーを国民に説いたことで支持率は73%にまで上昇し、ブエノスアイレスでのプレゼンテーションを1カ月後に控えた同年8月には90%にまで達した。このことをいま、みんな忘れてしまっている。

つまり、日本人にとって五輪は始まってみなければ実感がわかないものであり、五輪の支持率は“気分”で動くものだと言える。

実際に五輪が開幕すれば、それだけで世論が劇的に変化する可能性は高い。柔道などで日本人選手の金メダルラッシュが起きれば、東京五輪を応援する層が一気に増えるだろう。

五輪を利用した朝日、立民、共産党の倒閣運動

朝日新聞が5月26日の社説で「夏の東京五輪 中止の決断を首相に求める」と書き、五輪反対派から称賛されたが、朝日新聞はブエノスアイレスでの招致決定前日まで、まるで東京招致が失敗すればよいというような否定的な記事を書き続けていた。

ところが、招致が決定した翌日から180度変わり、一面トップで今度は以前からずっと賛成していたかのような五輪万歳記事を書いたのだ。どちらに転んでも心に痛痒を感じない不可解な責任感覚と言わざるを得ない。

いま朝日が五輪に反対なのは、倒閣運動の意味合いが強い。五輪ができなければ菅政権にダメージを与えられると考えているのだろう。立憲民主党や共産党などの野党も同様だ。

五輪の開催は「国際公約」

では、もし朝日や野党などの主張するとおり、五輪を中止すればどうなるか。我々が「やります」と手を挙げた時、スペインのマドリードとトルコのイスタンブールも手を挙げた。三者が約1年をかけて、IOCに対して自国で開催する意味などを懸命に説得し続けたのだ。

プレゼンテーションは何も2013年9月のブエノスアイレスだけではなく、5月にロシアのサンクトペテルブルクで、7月にスイスのローザンヌなどでも行った。プレゼンテーション前日の昼食会で、スペインのスポーツ大臣が「緊張して食事が喉を通らない」とこぼしていたが、陽気さで知られるラテン系の人たちが食事が喉を通らないほどの重圧のなかで、みな必死に闘ってきた。

各国とも自国がいかに素晴らしいかを説明し議論し尽くした結果、マドリードやイスタンブールを退けて東京が招致を勝ち取ったのだ。つまり、東京五輪の開催は「国際公約」と言える。

韓国の元徴用工裁判で資産差し押さえの判決が出た時、日本国内では「国際法に違反している」との指摘が多かったが、日本が東京五輪を中止・返上することは、国際公約の一方的な破棄を意味するということはなぜか誰も言わない。

もちろん、招致活動の時点では新型コロナウイルスが世界を襲うことなど誰も想定していなかったが、もし我々がやらなかったら、「マドリードやイスタンブールでやるべきだった」と内外から批判が噴出する虞れは十分にある。日本の対外的な信用は失墜し、今後はサッカーのW杯など、世界的なビッグイベントの招致が難しくなる可能性もある。反対派はそうしたことを理解しているのか。

さらに、来年の2月には北京で冬季五輪が開催される。中国は何が何でも実行するだろう。世界の人が北京五輪開催を目の当たりにし、「北京はやったのに、なんで東京はできなかったのか」と日本は世界から厳しい目に晒される。その時に後悔してももう遅いのだ。このことも決して忘れてはならない。

反対派の共感能力のなさに悲しくなった

いま「オリンピック出て行け」などと叫んでいる人たちを見ると、まるで鎖国していたころの尊皇攘夷派と一緒だという気がしてならない。攘夷は、事態が明らかになるとたちまち消え、尊皇開国に転向して何ごともなかったかのように次のステージ、鹿鳴館へと移っていった。ロジックより感情で動いてきたのが日本人だとつくづく思う。

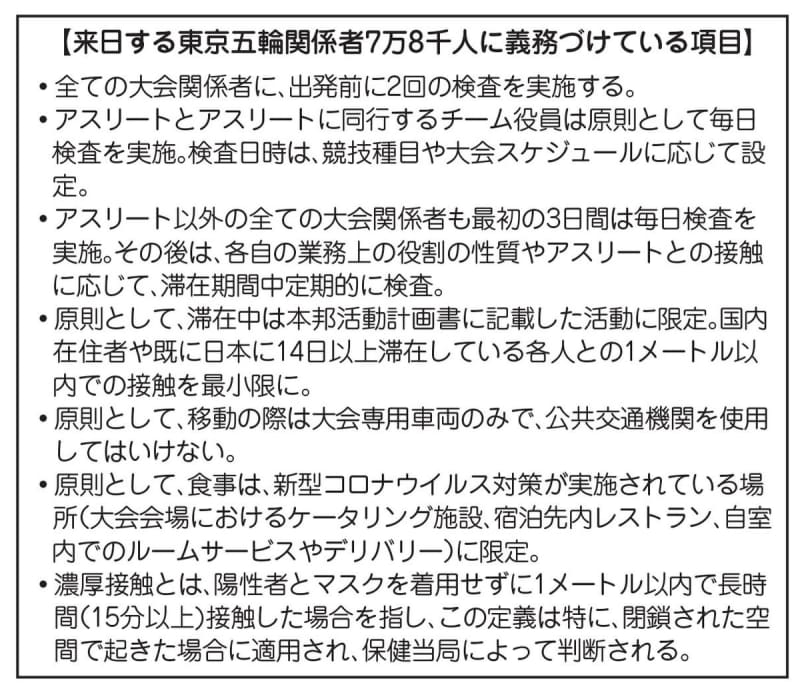

そして、なんだか日本人が陰険になっているような気がしてならない。 来日オリパラ関係者約7万8000人に以下(下の図表参照)のことを義務付けているのに、「彼らが原因でパンデミックになったらどうする」と言うなら、日本国民が普段どれだけ気をつけているかも問われるはずだ。来客だけに厳しい義務を要求し、来客から感染させられたらどうするのだと言うが、来客を日本人側からも感染させないようおもてなしをするのが道義ではないか。

安易に五輪反対を唱えている人たちは、選手がどれほどの努力や苦労を重ねて五輪に備えているか知っているのか。1980年のモスクワ五輪に日本は参加しなかったが、出場のために全てを賭けていた若者たちにとっては一生悔やまれることになった。

2020年にピークを合わせるために頑張ってきた選手たちも、1年だけなら何とかなるかもしれないが、2年延期というのは選考のやり直しが求められることや、他の国際大会との兼ね合いもあり、あり得ない。選手はみな今年に賭けている。

選手だけではない。それを支える大勢の人たちの頑張りを見ていたら、「やめろ」 「中止だ」などと軽々には絶対に口にできない。そうしたことを平気で言う人たちの心の冷たさ、共感能力のなさには、同じ日本人として悲しくなる。

呆れるほど無責任な批判

呆れるのは、いまだに「なぜ夏にやるんだ」などと批判している評論家がいることだ。IOCは、カタール・ドーハの女子マラソンが4割のリタイアを出したことで危機感を抱き、マラソンの開催地を札幌に変更した。マラソンで大量のリタイア、もし死者でも出したら、夏開催という五輪経営の根本が崩れてしまうからだが、この時とばかりに五輪批判をする無責任な評論家が現れた。

なかには、東京大会の立候補ファイルに「温暖でアスリートに最適」などとなぜ書いたのか、と批判しているが、当たり前ではないか。日本の気候は熱帯ではなく温帯なのだから。その事情は、ライバルのイスタンブールもマドリードも変わりない。気温は同程度だ。招致を競っているときに、わざわざ東京のみ不利な表現を入れるわけがない。

しかも日本は7月半ばまで雨季が続き、9月になると台風が来襲する。夏休みの最中が五輪開催期間となるのは、日本にとっては最適な季節なのだ。毎夏、甲子園で高校野球大会が開かれている。学校の夏休み期間でもあり、会社勤めの人も順番に休暇を取る季節で、交通機関のことも考えると最も適している。

基本的にはマラソンなどを除くと、競技は昔と違ってエアコンの効いた室内競技場が中心となる設計だったこともみな忘れ去って、無責任な批判に終始している。

そもそもIOCの五輪開催は夏だと決まっており、そこに立候補した以上は夏に行うのが当然で、こんな当たり前のことすら誰も言わない。五輪経営が、米放送局NBCの放映権をベースに行われていることは周知のとおりで、これはアメリカの四大スポーツの端境期が夏だからだ。

そうしたことまで批判する人たちはテレビで五輪を見ないのだろうか? リオデジャネイロ大会ではリオまで行ったのか? ロンドン大会でロンドンに行ったのか? 世界中の大多数が五輪はテレビで視聴するものであり、その放映権料を各国のテレビ局が支払うことに何の問題があるのか。

産業社会を全否定する言説

五輪反対派は決まって「五輪自体が過度な商業主義に走っており、だからやめられない」と言うが、これも根本的に間違っている。

まず商業に主義をくっつけるのはおかしな話で、スポーツがビジネスとして成り立つことがどうしてダメなのか。サラリーマンでなくスポーツを生業にする選択肢のためにはビジネスの発想が不可欠だ。

産業社会は全てがお金で動いており、五輪はビジネスそのもので、スポーツ産業である。お金が動かなければ、選手も家族も関係者も生活できない。「平和の祭典」を行うにも当然お金はかかる。

五輪は、日ごろ脚光を浴びることがないマイナー競技の選手がメダルを取って知名度を上げ、スポンサーを獲得したりする最大の機会だ。五輪がなければ成り立たない競技もたくさんある。むしろ、いかに商業的に成り立つかということを考えるのが重要となると言っても過言ではない。

我々も五輪があるから普段馴染みのない競技に接し、「自分でもやってみよう」と考えるようになる。そうして競技人口が増え、スポーツ競技として成り立っていく。あらゆるスポーツがそうした機会を得られる。

東京五輪には33競技、339種目あるが、これほどの競技に親しむ機会は五輪をおいてない。五輪は世界中で数十億人がテレビを通じて観戦する大祝祭空間なのだ。

五輪のようにナショナリズムが高揚する祝祭空間、共生感を抱く機会はほかにない。おそらく朝日新聞的イデオロギーとしては、日本人が日本の選手を応援することが排外主義的なナショナリズムだと勘違いしているのだろう。そのくせ日本人選手が金メダルを獲得したら、個人的には嬉しくて昂奮している。その欺瞞や矛盾に無自覚すぎる。

人間に不可欠な祝祭空間

人間は祝祭空間から明日への活力を得ている。つまり、日常性だけが世の中に存在するのではない。儀式やお祭りなども祝祭空間だ。たとえば、大阪府岸和田市のだんじりとか、福岡県の博多祇園山笠とか、青森県のねぶた祭りとか、7年に一度の長野県諏訪地方の御柱祭など。そうした祝祭空間があって日常がある。極論を言えば、たった3日か4日のお祭りのために毎日、仕事をしている人たちもいる。

そうした祝祭空間があって、人間は縄文時代から成り立ってきた。国家にも国旗や国歌があり、天皇陛下の儀式をテレビで全国中継したり、神社に参拝したり富士山を拝んだりと、振り返ると日常は祝祭だらけと気づく。そういうものがない、ただのんべんだらりとした空間や時間はあり得ないのだ。 スポーツでいえば、選手は自分の肉体を燃やすが、観客も心を燃やす。

いま、大リーグで活躍する大谷翔平選手の結果を気にすることはないだろうか? 僕なんかは「今日の大谷はどうなったかな。よし打った!」と毎日のように気になり、彼が活躍すると自分までも嬉しくて仕事にも力が入る。もちろん、僕は大谷選手の親戚でも友達でもない。でも、見ず知らずの大谷選手の活躍に一喜一憂する。

オリンピックで活躍する選手も、自分の親戚とか近所の人とは限らない。もともとは見ず知らずの人。それでも日本代表というだけで応援するし、メダルを取ると嬉しい。普段は国家について考えていないにもかかわらず、自分が所属している世界を追認し、国民国家の一員であるという意識を持つ。日の丸のゼッケンをつけて走るオリンピック選手を応援してつい昂奮してしまうのは、ナショナルな心情が血肉化しているからだ。

健全なナショナリズム

興奮することは、別に後ろめたいものではないが、それがナショナリズムと呼ばれるといけないような意識になるのは、朝日新聞のようなメディアが五輪招致を否定的に報じ続けてきたからだろう。 だが、本来は親戚でも友達でもなくても一緒に盛り上がるというのは健全なナショナリズムなのだ。そうした健全なナショナリズムは国民国家にとって不可欠である。オリンピックはその健全なナショナリズムを育てる、国民国家にとって大きな意味を持つ祝祭空間なのだ。 「たかが1カ月になんでそんなに金をかけるのか」などと批判する人たちは祝祭空間について何もわかっておらず、自己認識が足りなさすぎる。

そう批判する人たちに限って、始まるといつの間にか昂奮してお祭りに参加している。オリンピックに反対している知識人は祝祭空間における自分の姿を想像できない連中で、知識人とは到底言えない。

コロナ禍でもテレビ中継を通じて昂奮を共有できるし、異例の状況下に置かれていても、東京五輪は生きる活力につながる祝祭空間になる。

だが、平時の時に祝祭空間がどういう意味を持っているかを意識させることは難しい。だからお祭りを企画する実行委員会は大変なのだ。やって初めて意味がわかってもらえるため、始まるまでは「なんでやるのか」「やっても無駄だ」など批判に晒されやすい。なので実行委員会は理念やビジョンを常に持ち、説き続けなければならない。これはオリンピックに限らず様々なイベント、それこそ高校や大学の文化祭などにも当てはまることである。

誰も言わない「IOCは主権国家を超越する」

「コロナなのになぜやるのか」という批判も多いが、いまの世界の感染状況を見てみれば、日本の感染状況が特別ひどいわけではない。ワクチン接種が進んでいるアメリカでも直近1間で確認された10万人あたりの新規感染者数は38・8人、日本のそれは10・5人(7月13日厚生労働省㏋)。欧米から見れば、なぜこれだけの感染者数なのにやらないのかという疑問が出るだろう。

IOCの委員が「緊急事態宣言が出ても大会は決行する」とか「日本の首相が中止するといっても開催する」と言ったことに対して、「IOCは主権国家に対して傲慢だ」 「不平等条約だ」と非難囂々だったが、こうした批判は前提が全く分かっていない典型例と言える。

どういうことか。リオデジャネイロ、シカゴ、マドリード、東京の四都市で争った2016年招致では、シカゴが最有力候補地とされていた。さらに開催地を決定するIOC総会――2009年10月、デンマークの首都コペンハーゲンで開催された――に、直前になってオバマ大統領の参加が決定。この年大統領に就任したオバマ人気は世界的に沸騰しており、オバマ大統領が来ればシカゴで決まりだ、との見方で占められていた。

ところが、蓋を開けてみると本命視されていたシカゴは1回目の投票でまさかの落選、最終的に選ばれたのはリオデジャネイロだった。 すなわち、これはIOCは主権国家を超越するということを意味している。世界的な人気者だったオバマ大統領が乗り込んできて揺さぶりをかけてもIOCは動じない。ことオリンピックに関しては開催地を選ぶのはIOC委員であって、大統領や総理大臣よりもIOC委員のほうが偉いのだ。

1896年のアテネ大会から近代オリンピックは始まり、その間、様々な国際情勢や政治情勢が展開されてきたが、IOCはそうした政治情勢には一切左右されることなく、政治介入も許さずにきた。逆に、それを許せば国際組織として存続しえなかっただろう。「主権国家を侵害している」という批判は根本から間違っており、IOCは主権国家を超越する存在なのだ。

開催中も進むワクチン接種

先述したように、いま日本で新型コロナウイルスの感染状況の客観的な数字を見れば、直近1週間で確認された人口10万人あたりの新規感染者数は10・5人である。IOCが「これなら開催できる」という判断を下して当然だ。

加えて、いまワクチン接種も進んでおり、東京五輪が開催される7月23日までの間にも、高齢者や医療関係者を含めて約4000万人、国民の3分の1が接種を終え、警察や消防関係者も接種が進むなど実績は相当な伸びを示す。パラリンピックが閉幕するのは9月5日で、五輪の開催中もワクチンの接種は当然続けられる。

接種が進めば、現場の医療関係者だけでなく住民側も、手順に慣れていく。日本国民が落ちつきを取り戻すのは、そう先ではないだろう。「新型コロナウイルスはワクチンで封じ込めることができる」という安心感を日本人が持つようになれば、五輪開催に理解を示す世論も増加する。

日本が世界を積極的にリードする

悲観論を唱える人は「何もやらない」ということを言っているのだが、もっと、どうやって実現するかという前向きな発想を持つべきだ。

開催するにはたしかに困難はある。しかし、これはある種の“目標管理”であり、前向きな意欲を見せ、そして困難を乗り越えてやりきるというのが、国際社会に対する我々の信頼の勝ち取り方ではないだろうか。

日本がこの状況下で東京五輪を開催できれば、コロナと戦っている世界中の人々に勇気を与える。東京がコロナをどう克服するのか、それを見せることによって、日本が世界の流れを積極的にリードしていくということにもなる。

どう困難を乗り越えていくかを考えるのが大事であって、ただ気分で反対と言うのではなく、どうすれば希望のある世界を作れるのか、対案を示すべきだ。「コロナ禍だからやれない」というのではなくて、「コロナ禍でもやれる」組織力を示し、そして開催した証拠を残す。ピンチはチャンスでもある。 我々が招致する時に“おもてなし”と言ったことを想い出してほしい。

たとえば、僕は招致のプレゼンテーションでこう述べた。 「東京マラソンでは都庁の前に集まった3万5000人が服を着替えるが、脱いだ服が1万人のボランティアによって間違いなくゴールのビッグサイトに戻ってくる。そういう一流ホテルのクロークでも難しいことを日本人はやれる」

電車が分刻みで正確に運行されていることも説明した。いまのコロナ対策にしても、どの店や施設に入ってもアルコール消毒器や体温計が設置されている国は日本ぐらいだろう。

東京五輪開催は世界に日本をアピールするチャンスとなる。反対派は、なぜもっと前向きに考え行動しないのか。今回もみんなが頑張ればできると考えて実行すべきだ。

五輪をテレビ観戦した人らが東京にインバウンドで戻ってきて、観光業を潤すことになる。もし新型コロナでできなかったとなれば、インバウンドはもはや戻ってこない。これも日本にとって重大な問題である。

立憲民主党や共産党なども「反対」を表明しているが、朝日と同じく単なる倒閣運動の一環でやっているだけで、インバウンドの重大な問題など、これからの国家設計にかかわることが全く見えていない。いつまでたっても政権与党になれない人たちの発想、目先の戦術だけで動いており論外だ。

東京五輪を招致した理念

改めて、東京五輪を招致した理念を思い起こしてほしい。

2020年の東京オリンピック招致活動の前、2009年に「2016年オリンピック」の招致活動をした際、「世界一、環境に配慮した大会」の実現を目指した。

都の条例でディーゼル車規制を実施するなど、地球温暖化を意識した政策を打ち出していた石原慎太郎都政は、気候変動を前面に押し出した。ゴミと建設残土で埋め立てられた中央防波堤の埋め立て地に森をつくり、オリンピック会場にしようと考えたのもその一環だ。

実際、海の森公園が整備され、明治神宮に匹敵する約百ヘクタールの森が生まれている。沖合の風が海の森公園を抜け、高層ビルが林立する都心に吹くことで、ヒートアイランド現象の緩和を図った。まさに東京五輪が環境に配慮した大会であることを象徴する会場であり、いまで言うカーボンニュートラルの世界を世界に先駆けてアピールしたのが石原都政だった。

同年12月に、コペンハーゲンでCOP15(第十五回気候変動枠組条約締約国会議)が開かれることになっていたから、時流にも乗っていた。ところが、IOC委員からは「環境問題は国連で言ってくれ」という反応が返ってきた。

オリンピックはスポーツの祭典だ。スポーツ人口が増えたり、スポーツ施設が充実したり、アスリートが活動しやすい環境を整備したりしてスポーツの裾野が広がり、中身が深まるプレゼンテーションが求められている。あくまで「アスリートファースト」でなければならないのだ。

しかも前年にはリーマンショックが起き、日本国内のオリンピック開催への支持率も高まらなかった。 結果、2009年の招致活動はリオデジャネイロに敗れ、次は2020年を目指そうと動き始めた矢先に、東日本大震災が起きた。

リーマンショックによる経済的な落ち込みと東日本大震災のショックが重なり、日本全体に閉塞感が漂っていた。そこで、2020年という希望をつくり、日本を元気づけるということが東京五輪の大きな目標だったのだ。

「夢の力」に込めた想い

2013年九月、都知事だった僕は五輪招致を勝ち取らねばと、とにかく必死だった。 まず前回の反省に立ち、2020年招致の際は、都知事である僕自身がスポーツマンであることをアピールした。たいしたスポーツマンではないが、毎月必ず50キロ以上走り、65歳で東京マラソンに初挑戦して完走した。空手の黒帯も持っている。「日曜テニスプレーヤー」でもある。東京のリーダーは一所懸命スポーツにチャレンジしているスポーツマンだと知ってもらえれば東京への共感につながるに違いない、と考えたのだ。

何よりも招致を勝ち取れば、北京やロンドンのように海外からの観光客が増えていき、経済効果が30兆円に達するとの試算もあった。日本のインバウンドが増えたのは、観光庁を作ったからではなく五輪招致に成功したからなのだ。

リーマンショックと東日本大震災による閉塞感、経済の落ち込みのなか、2020年という一つの大きな希望を作ることができれば、という思いだった。その時に掲げたのが、「今、ニッポンにはこの夢の力が必要だ」というスローガンだった。

「夢の力」という言葉には、少子高齢化の日本で都民や国民がスポーツを楽しむことで健康寿命を延ばし、将来の医療費抑制につなげるという狙いがあった。

2017年度の国民医療費は43兆円、介護費は12兆円にものぼる。医療・介護費だけで日本のGDP550兆円の1割を占めており、雇用者数も600万人と、経済規模だけで言えば、自動車産業と同等。つまり、日本の「二大産業」の一つなのだ。われわれ団塊世代が後期高齢者になる2025年には、医療・介護費は48兆円、15兆円にまで膨らむとも試算されている。

加えて厚労省の調査によると、2016年に女性の平均寿命は87・1歳。ところが、健康寿命は74・7歳。引き算すると12・4歳。つまり、「健康上問題があり、日常生活に制限のある状態」が、晩年に10年以上も続く。日本は世界でトップクラスの高齢国だが、健康寿命との乖離も著しい。

そこで、もっと日本人が運動すればこのギャップが埋まる。実現すれば医療費や介護費の抑制も期待できるようになる。オリンピックとパラリンピックが東京で開催されれば、多くの人がスポーツの素晴らしさを再認識する。そうした前向きな理念を訴え続けた結果が、先述したように支持率90%につながったのだ。

コロナ禍だからこそ

また、2012年ロンドン五輪で、やはり先進国の都市でやる意義があると思ったのは、パラリンピックが満席になっていたことも大きい。

五輪招致は、アジア初(1964年東京)とか、その国で初(北京、ソウル)とか、南米初(リオデジャネイロ)とか、「初」の場合に意義があるとされていたが、ヨーロッパはパリでもロンドンでも複数回で、東京も二度目、なぜ二度目なのかという問いに対して先進国らしさを示せるかどうか、ロンドンのパラリンピックはそれを示していた。東京も先進国らしさを示せると思ったのだ。

ところが、僕が2013年12月に都知事を辞職したあと、新国立競技場やエンブレム問題などガバナンスの問題が次々に起き、「なぜオリンピックを開催するのか」といった理念がほとんど語られなくなってしまった。まことに残念でならない。

菅義偉首相らは、いまこそ東京五輪をなぜ開催するのかを強く訴えるべきだ。「コロナに勝つためにやる」「こうした理念がある」と、国民に向かって堂々と宣言すべきではないか。

何よりもコロナ禍のいまだからこそ、人間の限界に挑戦する選手の活躍から勇気をもらうことが「夢の力」につながる。

東京五輪は間違いなく開催すべきだ。安易な反対論や一時の感情論に惑わされて、日本国の将来を誤ってはならない。(初出:月刊『Hanada』2021年8月号)