江戸時代に花開いた日本の印刷革命は、朝鮮から略奪していった金属活字のおかげだった。そのような史実などを含んだ日本書籍の韓国語版がこの度発行され話題を呼んでいる。

参考記事:韓国紙「日本の芋焼酎は朝鮮陶器のおかげで発展」「島津が陶工拉致し明治維新まで作らせた」

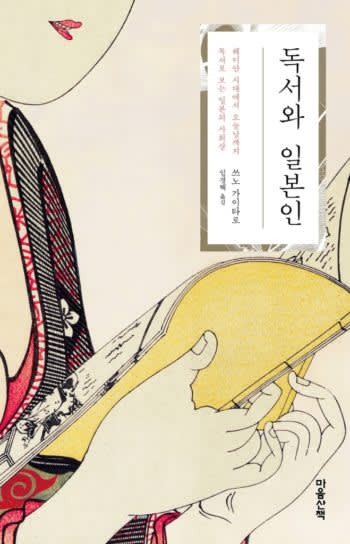

津野海太郎氏の著書『読書と日本人』が韓国で翻訳(イム・ギョンテク訳)されたことを受け、韓国各紙はこの書評を掲載している。

同書は、平安時代から近代に至るまで、日本の読書や出版文化を遡るものだが、韓国紙は特に朝鮮半島との絡みについて注目している。

聯合ニュースは29日、同書の書評記事において「著者は自国文化を優位に置くことを警戒し、東アジア歴史の流れの中で日本読書文化の成立を考察」しているとし、「日本の出版文化の復興を壬辰倭乱(文禄・慶長の役)や朝鮮戦争の特殊な状況から探す点も注目を集める」と指摘した。

『読書と日本人』韓国語版

江戸時代に現れた日本の印刷革命には、壬辰の乱の時に、加藤清正や小西幸長らが朝鮮の銅活字と鋳造機を大挙略奪したことによるものだという史実が同書では触れられていることに聯合は注目する。

朝鮮半島では金属活字が独自に開発され、これはヨーロッパにおける金属活字の登場よりも50年も早かったとされるが、壬辰の乱によって持ち込まれた朝鮮の金属活字が、日本の活版印刷の前進に役立ったというものだ。

聯合はまた、日本文化の特徴として挙げられる様々な雑誌の登場に「太平洋戦争、朝鮮戦争と緊密な関係がある」との記述にも注目した。「朝鮮戦争というカンフル剤によって日本経済が底から蘇り、人々の生活にも多少余裕が生じた。《神武景気》(1954~57年の好景気)だ。そのような変化の中で起こった出来事だった」という記述を聯合は取り上げた。

一方で毎日経済新聞は、日本の出版文化の歴史について独自の解釈を行っている。

同紙は、「16世紀まで、日本の出版業の規模や水準は中国とヨーロッパはもちろん朝鮮より遅れていた」とし、「しかし、17世紀半ばには日本の3大都市(京都、江戸、大阪)を中心に200社以上の出版業者が競争することになった」と指摘した。その背景には印刷業の復興があった。また、春画や浮世絵など「サブカル」の人気もあったと指摘する。

朝鮮の金属活字

同紙は続けて、18世紀にさらにこれらが増え、19世紀には「日本全国どこでも欲する書籍を得て読むことができた」としつつ、その後に明治維新を果たした要因の一つとして「江戸時代から蓄積された変化のための複数の基盤があったから可能だった。 そしてその背景には出版業の成長があった」と指摘する一方で「近代化の門を開けなかった朝鮮」と対比させている。

この報道をみた韓国のネットユーザーからは、

「倭寇のときから日本は自分たちで作ったものが特にない…略奪と収奪と戦争が彼らのアジェンダ」

「文化財の略奪だけでも凄いのに…」

「そうだとして、これを開発した朝鮮は民衆のために何かを普及したのか?発明して持っているだけで素晴らしい文明国家なのか?」

「日本はあっちの分野では世界一だろう。それは認める」

「明治維新前夜の日本の変化を一度冷静に分析してみるのは、近代以降の恥辱にまみれた歴史を繰り返さないためにも必要だろう」

「こういうのを見ると日本がいち早く先進化したのが偶然でないことが分かる」

「コンテンツが豊富だと肯定的な効果が出るものだ」

などのコメントがネット掲示板に投稿されている。

参考記事:韓国紙「明治日本は西欧概念を創造的に訳した」「韓国人はその起源知らぬまま使う」