前回:新潟の大学生発! SDGsから新潟の今を考える「新潟の質の高い教育のために私達にできること(目標4)」

こんにちは、新潟カープの住田です。

2021年夏、イスラム武装組織タリバンがアフガニスタンで実権を掌握したニュースが記憶に新しいですが、その際、女性の権利をいかに保証するのか注目が集まりました。国際的に女性の権利の保証は進んでいるものの、脅かされやすい地域があるのも現状です。今回は、「目標5 ジェンダー平等を実現しよう」の観点から世界と日本の現状を見ていき、女性の社会進出について多面的に考えていきました。

「目標5.ジェンダー平等を実現しよう」ってどんな目標?

「目標5.ジェンダー平等を実現しよう」の9つのターゲットをポイントでまとめると、以下のようになります。

・対象はあらゆる場所の女性・女児

・教育・医療・仕事の平等

・政治や経済への参画

あらゆる女性・女児への差別や抑圧を撤廃することを目指していることが分かります。

出典:SDGs|目標5 ジェンダー平等を実現しよう|性別による差別だけではない,SDGsジャーナル(最終閲覧日:2021/10/28)

現状

ジェンダー平等に関する現状を、目標5のターゲットでいくつか挙げて見ていきます。

「5.2 人身売買や性的、その他の種類の搾取など、すべての女性及び女児に対する、公共・私的空間におけるあらゆる形態の暴力を排除する」においては、世界の女性と女児の5人に1人は最近12ヶ月以内に親密なパートナーから身体的または性的な暴力を受けており、女性を家庭暴力から守る法律のない国が世界に49ヶ国存在しています。

「5.a 女性に対し、経済的資源に対する同等の権利、ならびに各国法に従い、オーナーシップ及び土地その他の財産、金融サービス、相続財産、天然資源に対するアクセスを与えるための改革に着手する」においては、未だに18ヶ国で妻が働くことを合法的に禁止できるという状況です。また、39ヶ国では娘と息子の相続権が平等ではありません。

この背景には、暴力的な慣習による女性・女児の性的搾取があると考えられます。加えて、早期結婚の伝統・慣習もその1つです。世界の女性・女児のうち約6億5,000万人が18歳の誕生日を迎える前に結婚したとされています。早期結婚は、教育を受ける機会の損失や、家庭内暴力にあうリスクの増加などとの関連性が指摘され、精神的な負担にもなっています。

その他にも若年妊娠とも関連付けられ、女性の生命にかかわる妊娠・出産時の合併症の原因となる可能性もあります。

世界的に見ると早期結婚の比率は減少しているものの、慣行が完全になくなったわけではなく、とりわけ西・中央アフリカにおいては40%以上の女児が18歳になる前に、また15%が15歳になる前に結婚をしているという現状です。世界的に、女性の権利を保証していくためには、悪習の撤廃、女性の保護、教育の保証が今後の課題となっています。

ここで、モデルであり人権活動家である、ワリス・ディリーさんをご紹介します。モデルとして活躍していたディリーさんは数億人のアフリカ女性を代表し、5歳の時に受けた女性割礼の事実を告白しました。

その勇気ある行動をきっかけに人権活動家へと転身し、1997年には国連で最初の「割礼根絶のための人権広報大使」に任命されました。現在でもアフリカ女性の声を代弁し割礼撤廃に向けて活動しています。

出典:「無知であることは本当に怖い」女性器切除の根絶に身を賭すワリス・ディリー【戦うモデルたち】,VOGUE日本ユニセフ協会(最終閲覧日:2021/10/28)

日本の課題

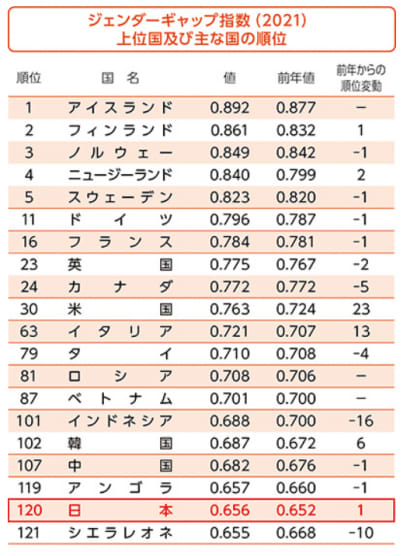

次に日本の課題について考えて行く際に、まず、政治・経済・教育・健康の4分野の総合スコアからなるジェンダー・ギャップ指数を見ていきます。(値が0だと完全不平等、1だと完全平等)日本は0.656で120位。教育(0.983)と健康(0.973)の2分野は高い評価ですが、経済(0.604)と政治(0.061)の2分野で低い値を示しています。

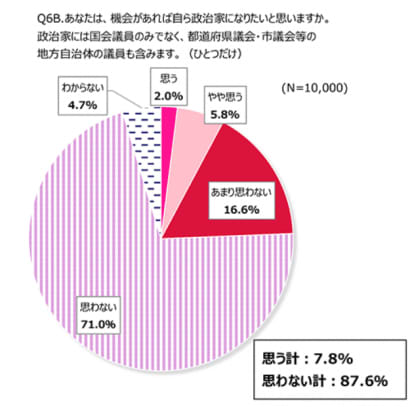

低い要因として、経済分野では女性の就業率、収入の格差があること、政治分野では女性の議員数が全体の10%程であることが挙げられます。1万人の女性を対象にした調査によると、女性議員は増える必要があると6割以上が答えたものの、「機会があれば政治家になりたいか」の質問に対しては9割近くが「思わない」「あまり思わない」と答え、その理由として「興味がない」としています。

また、政治分野への女性の進出が進まない理由としては「女性政治家を育てる環境の未成熟」、「目指すべき女性リーダー像の不在」が指摘されています。日本においては、今後より女性の意見を取り入れた社会づくりが課題であると考えられますが、実際のところを、より広い視野で議論する必要があるでしょう。

出典:女性議員の少なさに危機感も9割は政治家になりたいとは思わず-1万人女性意識調査,日本財団,2021/1(最終閲覧日:2021/11/04)

日本の女性の権利の保証のための歴史は、1911年に平塚らいてうが女性の解放と権利を訴え青踏社を設立したことから始まりました。1985年に男女雇用機会均等法、1999年に男女平等参画社会基本法が作られました。現在は、労働という枠を超えて、社会運動としての取り組みへと波及しています。

出典:世界経済フォーラムが「ジェンダー・ギャップ指数2021」を公表,内閣府男女共同参画局総務課 (最終閲覧日:2021/10/28)

新潟での取組み

新潟県も、男女共同参画に関連する相談・情報提供機関を整えたり、男女が共に参画し、多様な生き方が選択できるように県民の意識を啓発したりしています。

支援センターや相談所は県内に少なくとも10ヶ所以上あり、私自身も意識して大学内を歩いたときに同様のポスターが掲載されていたことにも気づきました。

出典:一人ひとりの個性と能力を大切にしたい,新潟県県民生活・環境部男女平等社会推進課,2019/11(最終閲覧日:2021/10/28)

女性の社会進出を多面的に見直したディスカッション

「日本においての女性進出を促進させていますが、そのメリット・デメリットを出してみましょう。」というテーマで自由に意見を出し合っていきました。

「そもそもメリット・デメリットという観点で見るべきじゃない」

「女性ならではの意見は会社に利益をもたらす」

「晩婚化・非婚化が進み、少子化を促進させる恐れがある」

など、様々な意見が上がりました。たしかに、女性と共に社会をつくることは大事ですが、一方で、晩婚・非婚による少子化、家庭を持ちづらいということが問題視されています。女性の社会進出を応援すると同時に、家庭を守っていくという風潮がもっとあってもいいのではないかという意見も話し合いの中で出ました。

女性の社会進出によって、労働人口が増えるという良い面もありますが、長期的に見た場合、このまま人口減少が進めば、不況に陥り、キャリア選択の幅も狭まってしまうのではないかと思います。

加えて、女性の社会進出を推進することは大切ですが、それが逆に女性が社会進出しなければならないという精神的負担を背負わないようにも配慮が必要です。持続可能な社会のためには、将来的に「働きたいし、家庭も大事にしたい」女性が本当に輝ける環境を目指す必要があります。

【連載 新潟の大学生発! SDGsから新潟の今を考える】

前回:新潟の大学生発! SDGsから新潟の今を考える「新潟の質の高い教育のために私達にできること(目標4)」