アルツハイマー病などの認知症の原因とされる物質が、実際にどのような仕組みで脳に炎症を引き起こすのかをマウス実験で突き止めたと、日本の研究グループが発表した。具体的な発症の仕組みが明らかになったのは初めてで、今後の治療法開発のきっかけとなるか注目される。

原因物質「タウ」とある特定のタンパク質の結合が脳の炎症原因

成果を発表したのは、東京医科歯科大学難治疾患研究所/脳統合機能研究センター神経病理学分野の岡澤均教授の研究グループ(富山大学、創価大学との共同研究)。世界中で行われてきたこれまでの研究では、アルツハイマー病などの認知症は、「タウ」と呼ばれるタンパク質が脳の神経細胞の中で蓄積し神経細胞を死滅させたり、脳の炎症を誘発することで発症すると解明されているが、具体的にどのような仕組みでそれらが発生するのかは分かっていない。疾患の根本原因が分かっていないため、これまで認知症に対する治療薬は開発されていない。

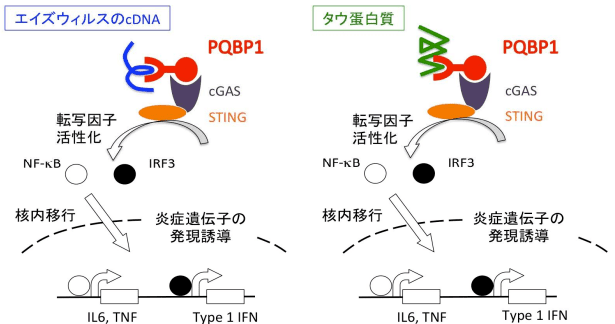

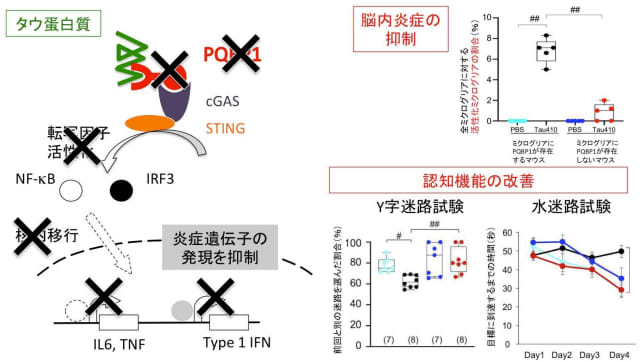

研究グループはこれまで、脊椎脊髄小脳失調症などの脳神経変性疾患において「PQBP1」という別のタンパク質が発症に関わっている可能性を発見しており、認知症においても関係があるのではと仮説を立て、マウス実験でこの検証を行った。結果、仮説のとおり「タウ」が「PQBP1 」と結合し、脳における自然免疫の中核的な役割を果たすミクログリアに取り込まれ、炎症を誘導していることを確認した。また同時に、ミクログリアの中の PQBP1 を欠損させたマウスでは、脳炎症が極端に減り、同時に認知機能低下が大幅に改善されたことが確認された。

研究グループでは、今回の研究成果で「PQBP1」 のミクログリアにおける病態機能が解明されたとしており、脳のそれぞれの細胞で「PQBP1」の機能を適切に調節することが、病態からの回復、脳機能活性化につながる可能性示し、将来的に革新的な治療法に発展することも期待できるとしている。