“ビートルズやくざ”(他称)誕生秘話

──ご自身の肩書きを訊かれたらどう答えます? やはり“ビートルズ研究家”ですか。

藤本:強いて言えば“ビートルズやくざ”です(笑)。『気がつけばビートルズ』(2021年、産業編集センター刊)にも書いたけど、“研究している”という自覚が自分では全くないので。『CDジャーナル』編集部を辞めた後に“ビートルズ研究家”がイヤで“ビートルズ愛好家”を名乗っていたら、それはファンの延長みたいで軽いと周囲に言われて。もともと肩書きなんて要らないタイプで、名刺も作ってないんです。かと言って“社会的”にはそうもいかないようなんだけど、“元『CDジャーナル』編集長”というのもしっくりこないし、そもそも“長”の付くものになりたいわけでもない。名誉欲もないですし。以前、アップリンクのイベント(『藤本国彦プロデュース ビートルズの世界 Around The Beatles トーク・イベント』)で元『ミュージック・ライフ』編集長──と言ってしまいますが(笑)──の星加ルミ子さんとご一緒したとき、「こうしてイベントでもいろいろ話しているので自称“ビートルズ語り部”はどうでしょう?」と訊いたら「“語り部”は私よ」と言われ、「そりゃそうですよね」と(笑)。それからずっと“研究家”ではない肩書きを模索し続けて30人くらいに相談しているんですが、未だに決定打がないんです。

▲藤本国彦・著『気がつけばビートルズ』。ビートルズとの出会いから現在までの約50年にわたる“ビートルズとの旅"を振り返った極私的音楽グラフィティ。気がつけばビートルズが生業となっていた一人の音楽狂の半生を、当時の克明な記録と写真で振り返る。2021年4月、産業編集センター刊。

──“研究家”が一番通りが良いように感じますけどね。

藤本:研究家って本来、自分が知り得たこと、発見したことを誰よりも早く発表して賞賛を浴びる人のことだと私は思うんです。遺跡の発掘とかもそうですが“誰よりも早く”というのが一つの大きなポイントで、尚且つ、それを公表することで“賞賛を浴びる”、あるいは“浴びたい”。それが研究家の定義なのだとしたら、自分は全然タイプが違うなと。名声欲や権力欲が皆無なのは元来編集者という裏方志向だからなんでしょうけど、たとえば富と名声を得たジョン・レノンでも結局は「ヘルプ!」みたいな曲を唄わなきゃいけなかったわけだし、功名を立てるのが必ずしも幸せなこととは言えない。みんなに知られることが良いこととは思ってないし、今で言うSNSの承認欲求からも逆行しているし、そもそも私はSNS自体が苦手なんです。告知として使うには便利ですけどね。FacebookとTwitterは辛うじてやってますけど、特にTwitterのように匿名でやれるSNSは自分には向いてないですね。自分のことは自分で責任を取りたいし、自分の名前でやるのが筋だと思うので。それにそういうSNSの世界は負のエネルギーが強いから、受け手も思考的にマイナスのほうへ流れが向かいがちじゃないですか。それもたとえばジョンとヨーコが提唱した“YES”の精神に逆行していますよね。そんなふうに常に物事をビートルズ軸で考えてしまうんです。それに私の知る限り、プロフェッショナルな人は謙虚に振る舞うことが多い。結果的に目立ったり賞賛を浴びることになっても、決してそれが目的じゃない。つまり私利私欲が第一優先ではないわけです。関心の対象をこつこつと掘り下げながら謙虚に振る舞う方々と仕事をご一緒するたび、自分も同じようでありたいと思いますね。

──ちなみに、“ビートルズやくざ”といういささか物騒なネーミングの由来とは?

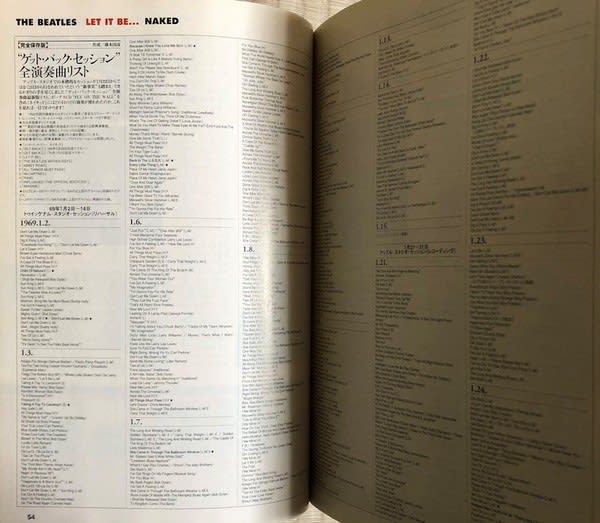

藤本:それも他称で、当時カーネーションのマネージャーだった壇慎一郎さんによる命名なんです。2003年に『レット・イット・ビー...ネイキッド』がリリースされるということで、東芝EMI(当時)でビートルズの担当ディレクターだった藤村(美智子)さんに呼ばれて、門外不出のCD-Rを直枝政広さんといち早く聴かせていただいたんです。“フライ・オン・ザ・ウォール”という、短い曲を繋いだ20分くらいのボーナスディスクもあり、でも、そこにどの曲が入っているのかは一度聴いただけでは到底覚えられません。『CDジャーナル』の特集記事用にゲット・バック・セッションの“最新完全リスト”を入れる予定もあったので、藤村さんが部屋を離れた後におもむろにそれを録音したわけです。その姿を見た壇さんに「おっ、ビートルズやくざ!」と言われたのがきっかけです(笑)。今だから話せる“誕生秘話”ですね(笑)。

▲「ザ・ビートルズ『レット・イット・ビー...ネイキッド』大解剖!」の特集が組まれた『CDジャーナル』2003年12月号。この「“ゲット・バック・セッション”全演奏曲リスト」ページ作成のために“ビートルズやくざ”と呼ばれることに…。

──今回、ロフトグループの各店舗でトークライブをやっていただくことになった経緯を聞かせてください。

藤本:昨年末、新木場のスタジオコーストでGLIM SPANKYのライブを観て、終演後に軽くご挨拶をして帰ろうとしたんです。そのとき松尾レミさんから「『ゲット・バック』のあのジョージの…」と訊かれたんですが、後ろは長蛇の列でもあり、続きはまたゆっくり…ということでその場を去りました。そこでふと、2022年は映画『ゲット・バック』を中心に語る定期的なイベントをやるのもいいかなと思って。それまでイベントを定期的にやっていたアップリンク渋谷は2年前、元従業員の方々が社長からパワーハラスメントを受けたとして提訴する事態になりましたが、その元従業員の中の1人が私のイベントを担当されていた方だったんです。その後、社長が謝罪したことで表向きは和解となりましたが、現場の方々が心の底から納得しない限りは本当の意味での和解とは言えないし、事実、円満な解決には至っていないと聞きます。すべての問題が解決されるまでアップリンクへは二度と行かないし、イベントもやらないと決めていたら、去年の5月にアップリンク渋谷が閉館してしまった。それで以前からお世話になっていたロフトの椎名さんに相談に乗ってもらった形ですね。

なるべく若い世代にビートルズの面白さが伝われば

──こちらこそありがたい限りです。そもそもビートルズについて人前で語るようになったのは、自著や編集を手がけた書籍のアピールがきっかけだったんですか。

藤本:それは全くないです。本は巡り巡って最終的に行き届けばいいと思っているので。自分としては、なるべく若い世代にビートルズの面白さが伝わるといいなと思って話しています。とは言え、大上段に構えて何が何でも若い人たちに受け継いでいくんだとか、やたらとマウントを取りたがるおじさんみたいにはなりたくない(笑)。自分がビートルズについて知っていることを、自分なりの感覚を含めて伝えていくことに何かしらの意味があるのかもしれないと考えているだけですね。本の企画も話す仕事も依頼が来たらそれに応えるのが基本だし、話が来たらそれに乗っかるだけというか。

──自分で原稿を書いたり、他者の原稿を編集して伝えるよりも、目の前にいる聞き手に直接話をして伝えていく面白さもあるものですか。

藤本:ありますね。もともと原稿を書くのが遅くて、『CDジャーナル』編集部に入った頃は400字詰めの原稿1枚を書くのに1時間かかったんです。書くのが早くなったのは喋るようになってからですね。特に2016年の2月から名古屋の栄中日文化センターでビートルズ講座を月一でやるようになってから原稿を仕上げるのが早くなりました。喋ることがわかりやすく無駄なく伝える訓練になったと思うんですが、名古屋のビートルズ講座は自分一人で延々と話すスタイルが良かったんじゃないですかね。それまでも、ラジオ日本でカンケさんがやっている長寿番組『ビートルズ10』とかで喋る機会はあったけど、誰かと一緒に喋るのではなく、一人でずっと喋り続けるのが良かったんだと思います。大学4年生のときに教育実習で地元の中学の教壇に立って、40人くらいの生徒たちを目にした瞬間に「これは無理だ…」と思ってしまったんですけど(笑)。それがけっこうトラウマになっていたので、名古屋のビートルズ講座も最初はどうなることやらと思ったけど6年も続いていますからね。このコロナ禍でも常時40人くらいの人たちが聞きに来てくれますし。

──ぼくもイベントなど人前で話す機会は多いのですが、一人だけで延々話し続けるのはかなりの技量が要るように思えます。

藤本:そうかもしれませんね。とは言え映像や音もかなり使うし、好き勝手にやらせてもらってますから。だけど私は本来すごい怠け者で、何かを話したい、伝えたい意欲はほとんどないんですよ。やむにやまれずとは言いませんけど、誰かの依頼や期待に対して応えたい思いがすごく強いんです。そこが一番の原動力なのかな。だからやっぱり裏方の発想なんですよね。

──フリーに転向してどれくらい経ちますか。

藤本:2015年の2月からなので丸7年です。アルバイトも含めて20年勤めた『CDジャーナル』編集部を辞めたのが2011年5月で、そのときに椎名さんに『藤本ビートルズナイト』というイベントを阿佐ヶ谷ロフトAで開催していただいて。その後、IT系の社長に請われて音楽データ関連の仕事に3年間従事しました。土日・祝日はビートルズ関連の個人仕事をさせてもらうのが条件で。おかげさまでこうして7年もフリーで仕事が成立しているのは対象がビートルズだからこそだし、すごく幸せなことですよね。この7年で自分が関わった本はおそらく50冊くらいになるんじゃないですかね。多いときには1年に8冊ほど関わったことがありました。

▲2011年5月18日に阿佐ヶ谷ロフトAで開催された『藤本ビートルズナイト』。錚々たる顔ぶれが藤本氏のために集結した。

──ビートルズが存在したのは1962年から1970年のわずか8年、事実上の解散から52年も経つのに未だ話題に事欠かないものなんですね。

藤本:アップルも商売をし続けなければならないので進んで話題作りをするのでしょうし、今回の映画『ゲット・バック』はご承知の通り解散間際のビートルズに焦点を当てたものなのでそこで一応の一区切りなのだとは思います。ただ今年、2022年はデビュー60周年という節目なんですよね。まあ、毎年、何かしらの節目はありますけど、長らくソフト化されていなかった映画『レット・イット・ビー』用の映像をピーター・ジャクソンが編集し直して『ゲット・バック』として公開されたことで一回りした感じはさすがにしますね。それでもやはりビートルズの話題が尽きることはないし、先ほどの『ビートルズ10』や、NHK-FMでやっていた杉真理さんと和田唱さんの『ディスカバー・ビートルズ』みたいなラジオ番組などによって新しいファンが増えているのも確かなんです。ビートルズの一人勝ちと言ってもいいほどに日本の洋楽マーケットでは未だに突出した存在ですし。ビートルズを知る若い世代が着実に増えているのは、さっき話したSNSの別の側面、良い意味での波及効果もあるんだと思います。

半世紀近くビートルズに魅了され続ける理由

──ネットやSNSの世界的普及によってビートルズの研究も飛躍的に進歩したんでしょうね。

藤本:ネットの恩恵によって情報を入手できるのも早いし、翻訳機能もだいぶ性能が良くなってきたので熱意さえあればいくらでも対象を掘り下げることができるでしょうね。その意味ではプロとアマの境目がなくなってきているのかもしれませんが、その真偽を見極める慧眼は必要ですよね。まあ、自分のことをビートルズ研究のプロだと自覚はしていませんし、ただ好きなことを書いたり喋らせてもらっているだけなんですけど。

──たとえば映画『レット・イット・ビー』は映像自体がざらついて仄暗いし、スタジオの中もアップルビルの屋上も寒そうな上にメンバーの雰囲気も良くないし、個人的には後味の悪い印象しか受けなかったんです。だけど今回の『ゲット・バック』は画質も音質も世界最高峰の基準でブラッシュアップされて全体的にトーンが明るいし、そのせいかメンバー間の雰囲気も『レット・イット・ビー』ほど悪くないように感じるし、むしろ活動の末期ですらひとたび合奏すれば生き生きとする代替不可のバンドだったことを実感します。編集のさじ加減一つでここまで印象が変わることを思い知らされるし、そんなふうに時間が経過しないと知り得ないことがビートルズには多々ありますよね。

藤本:その意味でもピーター・ジャクソン監督の『ゲット・バック』は画期的だったと思います。ポールやリンゴでさえ映画『レット・イット・ビー』に対しては解散間際の暗澹たる状況の中で撮影されたものという認識でしたが、今度の『ゲット・バック』を観たら全然そうじゃなかった、その認識が誤解だったと語っていますし。きっと当時の記憶に蓋をしていたところもあるんでしょう。ただ面白いのは、セッションの途中でジョージが抜けて、ハイライトとして屋上でゲリラライブをやって盛り上がるまで、まるであらかじめストーリーが決まっているかのような流れになっていますけど、実際はその場で起こったことをただ追っただけの真のドキュメンタリーなんですよね。それがあんなにドラマティックな構成になってしまうことにまず驚いてしまう。『レット・イット・ビー』ではそこまでの全体像がわからなかったし、ジョージが脱退する場面もなかったので余計にそう感じます。

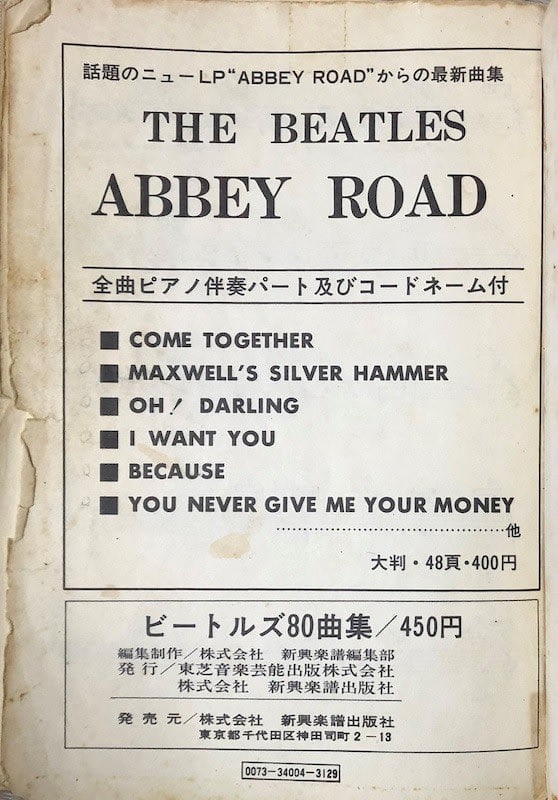

▲藤本氏の人生を一変させた『シー・ラヴズ・ユー』(赤盤)と『ビートルズ80曲集』(楽譜集)。楽譜集は、奥付上にある広告から『アビイ・ロード』発売直後の刊行と思われる。

──藤本さんがビートルズを意識的に聴くようになったのは、中学生になってからだとか。

藤本:1974年、中学1年生のときでした。兄がビートルズで唯一持っていたドーナツ盤「シー・ラヴズ・ユー/アイル・ゲット・ユー」を聴いて衝撃を受けたんです。あと、シンコーミュージック(当時は新興音楽出版社)から出ていた『ビートルズ80曲集』という楽譜集が家にあって。奥付に「話題のニューLP“ABBEY ROAD”からの最新曲集」という広告が入っていたので、その時期に出たものだと思います。その楽譜集にはかなり珍しい写真が掲載されていましたが、当時は4人の誰が誰だか全くわかりませんでした。音は「シー・ラヴズ・ユー」、ヴィジュアルは『ビートルズ80曲集』から入っていった感じです。

──ということは、ビートルズに魅了され続けて半世紀近く。なぜここまで惹きつけられるのでしょう?

藤本:曲の良さはもちろんですが、やっぱりメンバー4人の存在がずっと魅力的なんでしょうね。それはずっと変わらないし、『ゲット・バック』を観てさらにそう感じました。何より4人のキャラクターが面白いんですよ。その取り巻きも含めて群像劇みたいな面白さもありますし。

──ブライアン・エプスタインのように善人そうなマネージャーもいれば、アラン・クレインのように悪人然としたマネージャーがいたり。

藤本:そうですね。それにマジック・アレックス然りマハリシ然り、見るからにうさんくさいじゃないですか(笑)。ああいう奇人変人の言動を信じてしまうメンバー…特にジョンが面白い。生涯のパートナーだったオノ・ヨーコさんのキャラも立ってますしね。その一方で紳士的な振る舞いをするジョージ・マーティンやブライアン・エプスタインみたいな人もいて、バンドを取り巻く人たちがみな個性的なんですね。ビートルズの相関図がそのまま社会の縮図であり、実に魅力的な人間ドラマというか。そうやって人間模様が複雑に交錯する面白さはどのバンドにもありますけど、ビートルズはずば抜けて面白いんです。

貴乃花光司とジョン・レノンの関連性とは?

──ジョンは1980年に、ジョージは2001年にそれぞれ亡くなってしまいましたが、ポールとリンゴは未だ現役で音楽活動を続けていて、元メンバーがビートルズ物語の続きを見せてくれているような部分もありますよね。依然としてハイペースで新作を発表し続けるポールの歩みを今なお追い続ける楽しさもファンにはありますし。

藤本:ポールは純粋にすごいと思います。もうこれ以上新曲を出す必要もないし、ビリー・ジョエルみたいに90年代前半に出したアルバムを最後にポピュラー音楽からの引退を宣言し、新作をその後一枚も出していない人だっているじゃないですか。だけどポールは常に若い世代のミュージシャンとコラボしたり、感覚が一向に衰えませんよね。おそらく常に創作と向き合わないと精神的にも老け込んでしまうと思っているんじゃないですかね。ポールの才能が枯渇することは死ぬまでないと私は思います。比較すれば前のほうが曲はいいとか、10年前に比べて声が出ていないとか言う人もいますけど、私にはあまりそこは関係ないかな。今もずっと変わらずに新たな表現と向き合っているところにポールの魅力があると思うので。

──元メンバーがずっと現役であり続けることでビートルズの楽曲に新たな光を与えることがありますよね。古い話で恐縮ですが、たとえば「ゴット・トゥ・ゲット・ユー・イントゥ・マイ・ライフ」は1989年から翌年にかけて行なわれたポールの『ゲット・バック・ツアー』で披露されたのがきっかけで好きになったし、「アイ・ウォント・トゥ・テル・ユー」はジョージの来日ツアーの1曲目で強烈なインパクトがあって好きになったのを思い出します。どちらも『リボルバー』の収録曲ですけど。

藤本:そういうのってありますよね。その曲を受け入れられるこちらの年齢とキャパシティもあるだろうし。ただ私の場合は常にビートルズが物事の中心となる幹であり、ジョン、ポール、ジョージ、リンゴが枝葉みたいなものというか。中学1年生のときからずっと身体に染みついたもので、それが揺るぎない絶対的な価値観なんです。

──藤本さんのライフワークと言えばビートルズの他に相撲とカレーがありますが、それらをテーマにした本を刊行しようと考えたことは?

藤本:以前、「貴乃花親方はジョン・レノンだった!?」というテーマで本を出せればと思ったことがあり、長年ご一緒している原田英子さんの伝手もあって、フリーとして初めて企画書を書いたことがあるんです。ちょうど貴乃花が相撲界を改革しようとしていた頃で。

──貴乃花とジョンの関連性とはどういうことですか?

藤本:ジョンはビートルズ末期にバンドを離れたいと言っていたけど、実はビートルズを一番愛していたみたいなことですね。それと同じように貴乃花は改革派と言われたけど実は一番の保守であり、その視点で相撲界を守り通していたという内容です。ざっくり言えば、ですが。いくつか出版社を回って「とても面白いテーマですね」と言われたんですが、結果的に「ファンがバラけるから難しい」という判断を下されまして。ただその後、貴乃花がちょっとおかしなことになってしまったので結果的に出さないで良かったなと思って(笑)。カレーの本を出してほしいという声もありがたいことにいただいてはいるのですが、これもなかなか自分からは動かないもので具体化に至らないんです。さっきも話しましたが、私は自分のことより誰かの依頼に応えたいことのほうが多くて、この企画を何が何でもやらせてほしい! という気持ちが本当にないんです。それでも何とか仕事が成り立っているのだから幸せだし、運がいいし、縁があるということだと思います。

──藤本さんの人徳なのでは?

藤本:そこは自分ではわかりませんけど、今もずっとお声がけいただけるのは本当にありがたいことです。

──意外と盲点なのが、ビートルズを著述する分野の中で藤本さんがワン&オンリーの存在ということなんですよね。かつての香月利一さんのように“ビートルズと言えばこの人”みたいな専門家が今はいそうでいませんし。

藤本:そうなのかもしれません。長年お世話になっている川原伸司さんに「藤本印みたいな安心感や信頼を与えられる存在になったのでしょう」みたいなことを最近言われて、とてもありがたいと思いました。まあ、自分としては与えられた仕事に一所懸命取り組んできただけだし、ビートルズに関しては私よりも詳しい人が他にもいっぱいいますし、たとえば今度のイベントにも参加していただく野咲良さんは私より断然詳しいですから。

数々の縁を大切にしてきたからこそ今の自分がある

──他に詳しい方が多々いらっしゃるにせよ、ビートルズ関連の書籍作りに携わってきた編集者・ライターとしては他の追随を許さないとは言えそうですね。

藤本:『ビートルズ海賊盤事典』で知られる松本常男さんにもちょっと前に同じことを言われました。自分が中心となって出した本は5、60冊…いや、もっとありますかね。多少関わった程度のものまで入れたら100冊は行くでしょうね。雑誌を入れたらもっとあるでしょうけど。今は著述業みたいなことになっていますが、やっぱり『CDジャーナル』編集部に長らく在籍したことがとても大きな財産だと思うんです。編集者時代に培った人脈は1万人以上いると思うし、しかも『CDジャーナル』はロックに限らずオールジャンルだったので出会う人たちの振り幅がすごく大きかった。そこで出会った人たちとの縁をずっと大切にしてきたからこそ、今も各方面からお声がけいただけるんだと思います。そういう縁を大事にしていると、香月さんの『ビートルズ事典』を編集された原田英子さんと出会うことができたり、そこから私が『ビートルズ事典 改訂・増補新版』を監修することになったり、不思議と縁が縁を呼ぶものなんですよね。その一方、ビートルズのCDをリリースし続けているユニバーサル ミュージックとの付き合いもずっと絶やさず大事にしてきたからこそ、カレンダーや映画の字幕監修といったアップルのオフィシャル仕事をやらせていただくことにもなりましたし。それも今までやってきた仕事の積み重ねや何らかの実績で成し得たことですし、目の前のことを一所懸命やり続けてきた結果なんだと思います。その時々は将来のことなんて全然考えてなかったですけどね(笑)。“その日を楽しく生きる”のが私の信条なので。その日を楽しく生きて、それが積み重なればこの先の幸せに繋がるだろうっていう。もちろん日々の失敗はありますけど、その場でできることを全力でやり遂げたことが結果的に良かったのかなと思います。

──“その日を楽しく生きる”のもビートルズの教えなんですか?

藤本:それは自分が生きてきて学んだ独自の人生訓みたいなものですね。エンゼルスの大谷翔平選手がインタビューで「マウンドに立つときは常に自分を後ろから見て、とにかく楽しもうとする」というような受け答えをしていたんですが、そうやって自分自身を客観視する感覚にとても共感するんです。ジョンにも、“キリスト発言”を含めてそういうところがありますよね。台風の目の中に自分が入らない、周りにちやほやされても舞い上がらない、自己陶酔したり自分を見失わないようにするのが大事というか。私は常に自分を引いて見ているし、ビートルズに対する見方もある時期からそうなったんですよね。昔はオタク視点であらゆる角度から細かい部分を掘り下げていたんですが、事実には謙虚に、もっと引いた視点でビートルズを捉えたいなと。そう考えた時点で私は研究者ではないし、「ビートルズとは何なのか?」という大局的見地に立ってビートルズについて捉える面白さに惹かれるんです。

▲「オリンピック讃歌」や「落葉松」、森繁久彌「銀座の雀」、ピーター・ポール&マリー「パフ」をはじめ、詩・訳詞・童謡など、音楽的・色彩的な言葉を紡いだ藤本氏の父上、徳島生まれの詩人・野上彰氏の天衣無縫な詩を厳選したCDブック『前奏曲』。2019年6月、左右社 刊。

──それは藤本さんにとっての仕事における信条であり、生きる上での哲学とも言えそうですね。

藤本:なぜそんな考え方に至ったのかと言えば、私は父親が52歳のときに生まれた子どもで、5人きょうだいの一番下だからなんです。

──藤本さんのお父様は野上彰さんという川端康成に師事した文学者・編集者で、ボブ・ディランの「風に吹かれて」の訳詞を手がけたこともあるんですよね。

藤本:はい。父親が52歳のときの子どもなんてそもそも生まれていなかったのかもしれないと思うんです。母親は38歳で高齢出産だったわけだし。そう考えると、私は生まれてきただけで運が良かったとも言えるわけです。父親が生まれ育った徳島へ通っていろいろと調べるようになってからそう思うようになりました。20年ほど前、徳島に県立文学書道館が開館した頃ですね。生まれてきただけでラッキーということは、翻って言えばいつ死んでもいいってことで、それならとにかくその日を楽しもうと。その意味ではすごくポジティヴですね。それはポールから授かった思考法かもしれません。物事は基本的にすべてプラスに捉えていますから。そもそもビートルズ自体がプラス思考でポジティヴで前向きに突き進んでいったバンドだし、人を惹きつけるユーモアとセンスで世の中を変えていった人たちで、その魅力に世界中の人たちが今も夢中になっているわけですよね。夢中=夢の中にいるようなファンタジー感もある一方、デビューから60年にわたってずっと人々を魅了している現実もちゃんとある。そんなバーチャルとリアルが混在した魅力、ビートルズにしか成し得ない面白さを今回のトークライブでも伝えていけたらと思います。