「わぁ、狭い…」。見学に訪れた大学生が思わず本音を漏らした。東日本大震災で、最大約12万人が暮らしたプレハブや木造の仮設住宅。次に大きな災害が起きたとき、そこに住むのは私やあなたかもしれない。被災者はどんな暮らしを送り、何を必要としたのか。どうやって「次」に備えればいいのか。岩手県陸前高田市が伝承施設として残す2棟の一室に、震災を知らない社会人1年目の記者が一晩、泊まって、考えてみた。(共同通信=森清太朗)

▽初めての東北

東北にゆかりはなかった。2011年3月11日当時、私は広島市内の小学校に通う6年生だった。入社後、岩手県が最初の赴任地となり、東北での生活が始まった。津波の被害に遭った沿岸部の取材で目にするのは、復興が進んだ街並み。上辺の共感を越えて、被災者が目にした現実やそこで生まれた喜怒哀楽に触れたいと思っていた頃、目に留まったのが、仮設住宅の暮らしを体験できる施設があるという地元紙の記事だった。早速、取材を始めた。

震災伝承施設「3・11仮設住宅体験館」の一般利用が始まったのは21年10月。有料で、実際に仮設住宅に宿泊することができる。施設がある陸前高田市は津波に流されず残った「奇跡の一本松」でも知られる。津波で市街地が壊滅し1550人以上が死亡、約200人が行方不明のままだ。ピーク時には5635人の市民がプレハブの仮設住宅で暮らすことを余儀なくされた。

市街地と広田湾を隔てる防潮堤を横目に、車を走らせること約5分。かつてプレハブの仮設住宅18棟89戸が立ち並んだ旧米崎中が見えてくる。現在、校庭の隅に残るのは2棟だけ。この住宅は20年3月まで、実際に被災者が入居していたもので、市が移築・改装して保存した。市の担当者は「自治体職員の研修や、小中学生の防災学習に活用してもらえれば」と新たな伝承施設に期待を寄せる。

▽むき出しの鉄骨や鋼板

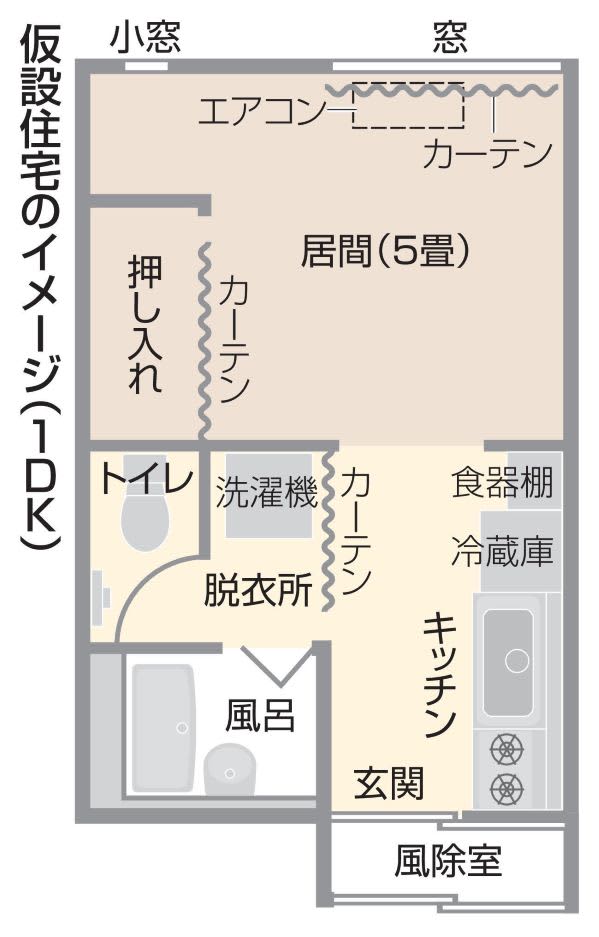

11月下旬の午後4時半、1DKのプレハブ住宅に入居した。生活上の「必要最低限」を意識し、持ち込み品には2リットルの水とペーパータオル、タオル、ゴミ袋、歯ブラシの5点を選んだ。室内にはエアコン、石油ファンヒーターが備え付けてある。居間は布団2枚を敷くのがやっとの空間だが、1人で過ごすには意外と広い。ただ、鉄骨と鋼板がむき出しの室内に温かみはなく、無機質な印象を覚えた。

湯船は、成人男性が脚を折って漬かることができる狭さ。被害を免れた小屋や隣人宅の納屋などを約3カ月間転々として、2DKの仮設住宅に入居した陸前高田市在住の千田信男さん(72)と妻礼子さん(70)に後日話を聞くと、「お風呂に入れるだけありがたかった。でも足を伸ばせたらね…」と本音をのぞかせた。結局この晩は、シャワーを選択した。

一人で暇を持て余した夜。提供された布団を敷いて早々に眠りについた。仮設住宅で約4年を過ごした千田夫妻は自宅に戻った今も、当時支給された段ボールベッドや敷布団を大切に使っているという。「愛着が湧いた。支援の気持ちを無駄にしたくない」と2人で口をそろえる。仮設の床は冷たく硬かったが、ベッドのおかげでくつろげたそうだ。

気温0・5度で迎えた翌朝午前6時。室内の冷気を感じ目が覚めた。千田夫妻は「寝ていると天井から(結露で)水が垂れてきた」と振り返る。起床後は必ず滴をタオルで拭き取るなど苦労が絶えなかった。2月の寒さは厳しく、壁にアルミシート、窓に緩衝材を張ってしのいだ。

退去前の午前8時半、休日の当番医を知らせる防災無線が鳴り響き、音は薄い外壁をすり抜けた。子どもの泣き声を遮るのは難しく、家族の会話にも気を使っただろう。「たった一晩で何が分かるのか」という意見もあると思うが、被災当時のリアルな暮らしぶりを、肌で感じることができた気がする。

▽考える価値

体験館の一室では、入居5年目を迎えた夫婦と幼児、高齢者の4人暮らしを想定して、当時の生活を再現・展示している。置かれた家具は、陸前高田市で被災した菊池純一さん(64)が約7年に及んだ仮設生活で、実際に使ったものばかり。居間の入り口付近に置かれた経机は、津波で亡くなった長男勇輝さん=当時(25)=のために菊池さんが入居時に真っ先に持ち込み、祭壇として使用したものだ。菊池さんは「家族を亡くした人が、何を考えながら暮らしたか。ここでそれを考える価値がある」と思い、体験館への提供を決めたという。

壁には、開いた穴と壁紙の一部が剝がされた跡があった。その意味を教えてくれたのは菊池さんだ。「ご近所同士で持ち寄った写真や、ボランティアからの手紙を張っていた人もいる。みんな誰かとつながっていたかったんだ」

展示室の各所には、元住人らのコメントが多数貼られている。例えば、壁掛け棚では「収納スペースがない」という困り事と「自分で棚を作った」という工夫が同時に紹介されている。展示室の再現を担当した地域振興団体「トナリノ」の職員久保玲奈さん(28)も、東日本大震災で被災した岩手県釜石市のインターシップに参加した際、約2カ月間仮設暮らしを経験した。展示を見た人には「この生活をしないで済むように、身近な防災対策を見直してほしい」と願う。

▽仮設生活で失った命

「2~3年で終わると思っていたら、7年もかかってしまった。『仮設卒業』はマイナスからゼロになっただけ」。菊池さんの表情は淡々としていた。そこには重く切ない背景があった。

当時、菊池さんの隣室には80歳を超えた両親が暮らしていたが、長引く仮設生活下で認知機能が急速に衰え、次第に活動量も減っていった。津波で自宅や孫の勇輝さんを失った上に、近所の友人とも離れ離れになったことで、精神的な苦痛が重くのし掛かっているように見えた。

「何年かしたら家を再建するから」。菊池さんはそう語り続けたが間に合わず、父と母を続けてみとった。「自宅で送ってあげたかった」と後悔だけが募る。それでも「亡くした悲しみを乗り越えるのではなく、背負って生きていく」と、先立った家族の存在を胸に、ひたすら前を向く。

▽広がる選択「第三の仮設住宅」

取材を通じて、長期間の仮設生活が、被災者に大きなストレスを与えていた実態が見えてきた。仮の住まいといえども、住宅には一定の居住性が求められる。雨風をしのぐだけの仮設では不十分だ。

近年、複数の自治体から注目されている仮設住宅がある。移動式の木造仮設住宅「ムービングハウス」だ。現地で建てるプレハブや木造の仮設、賃貸住宅を借り上げる「みなし仮設」と並び「第三の仮設住宅」として期待される。平時は会社の事務所や宿泊施設として利用し、災害時には解体せずに基礎から切り離し、仮設住宅として丸ごと自治体へ貸し出す。

最大の利点は施工スピード。完成した状態で保存するため、資材の運搬や建築にかかる時間を短縮できる。19年10月の台風19号で甚大な被害が出た茨城県常陸大宮市では、発注からわずか9日で被災者の入居開始が実現できた。

日本ムービングハウス協会の田内玄史さん(42)は「一般住宅と同等以上の性能があり、結露も発生しにくい」と説明する。従来の仮設は「夏は暑くて冬は寒い」「隣の生活音が気になる」というイメージがつきまとうが、雪国でも通用する断熱性と遮音性を備えているという。優れた設備は被災後のストレス軽減にもつながる。

ムービングハウスが災害救助法に基づく応急仮設住宅として全国で初めて導入されたのは18年の西日本豪雨。岡山県倉敷市に40戸が設置された。倉敷市の担当者によると「住みやすく、冬でも暖かかった」と、被災者に好評だったそうだ。内装のクリーニングを終えた一部の住宅は、20年7月の豪雨で被災した熊本県球磨村で再利用されており、持続可能な開発目標(SDGs)の観点からも有用だ。

田内さんは、集落の住人が離散せずに生活できるメリットがあると指摘する。「集落内やすぐそばに設置でき、別の地域に置かれた仮設住宅に移住しなくて済む。地域コミュニティーの維持に役立つはずだ」と話す。次の災害に備えて、多くの自治体がムービングハウスを社会的備蓄として選択する未来も、そう遠くないかもしれない。

▽「3・11」を教訓に

誰だって仮設住宅に住みたくはない。しかし、「災害大国」の日本では、想定死者数が最大約32万3千人の南海トラフ巨大地震や約2万3千人の首都直下地震、約19万9千人の日本海溝・千島海溝沿いの巨大地震などの発生リスクが指摘されている。その時、「個室があるだけありがたい」という被災者の言葉に甘えることは許されないと感じる。仮設住宅は単に雨風を避ける場所ではなく「家」だ。地域住民同士のつながりを大切にし、被災生活のストレスを軽減する、より良い住宅の早急な確保策が求められる。私たちは「3・11」の教訓を忘れてはいけない。