わずか0・1ミリから、やがて精巧な人体へと変化する受精卵。その成長プロセスは謎が多い。胎児の異常の予防法などを探るため、受精卵を培養して研究で使うこともあるが、どの時期までが許されるのだろうか。「人はいつから人になるのか」という問いとも絡むテーマで、国際ルールを緩和する動きや新たな研究成果の登場などで議論はどんどん複雑になっている。(共同通信=岩村賢人)

▽「14日ルール」

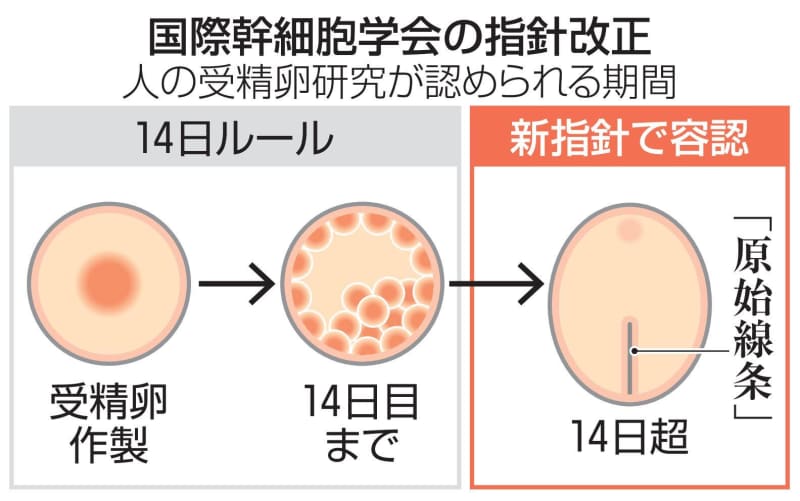

精子が卵子の中に入ることでできた受精卵は、分裂を繰り返して成長する。14日目ごろから「原始線条」と呼ばれる筋ができて、さまざまな細胞や臓器が作られ始める。

研究者が「最もダイナミックに変化する」と語る時期だが、実はこの頃の成長プロセスは分からないことだらけ。いわば「ブラックボックス」の状態だ。専門家によると、臓器が形成される時期は胎児の奇形が起きやすく、飲酒や特定の薬がリスクとして挙げられるが、どんなメカニズムで胎児に影響を及ぼしているのかも十分に分かっていない。

受精卵を詳しく調べれば、胎児の異常に関する理解が大きく進むかもしれない。ただし生命の尊厳を守ることが不可欠だ。順調に成長すれば人として生まれる受精卵を、安易に使う研究は許されない。

国際的には、受精卵を14日を超えて培養することを禁止する厳格なルールが定められている。「14日ルール」と呼ばれ、1984年に英国で政府の諮問委員会がまとめたウォーノック・リポートという報告書が基になっている。受精後14日以前なら「苦痛を感じる器官を持たない」「双子になる可能性があり個人として確立していない」といった点を主な根拠にしている。

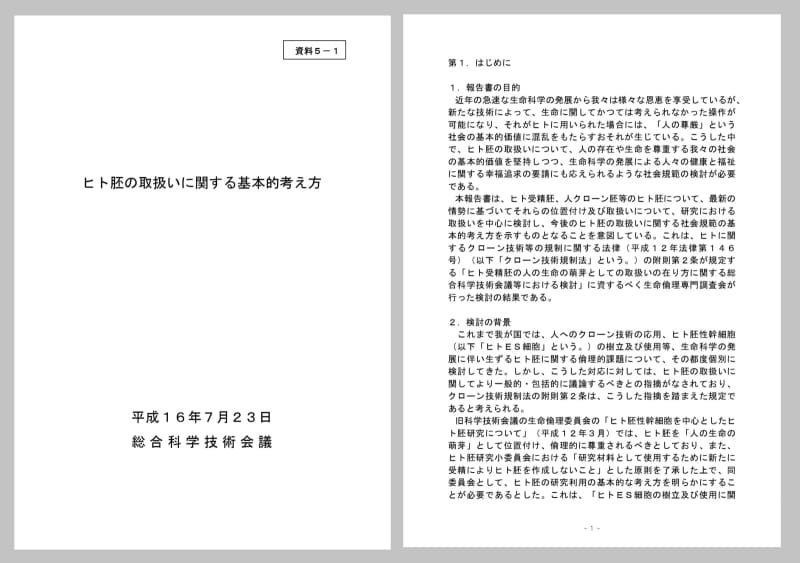

日本も事実上の14日ルールを採用する。2004年、政府の総合科学技術会議が「基本的な考え方」を示し、研究を例外的に認めるとしても原始線条ができる前に限定すべきだと明記した。他の多くの国も14日を超えた受精卵の研究を規制している。

▽緩和の兆し

このルールを緩和する動きが21年5月にあった。世界の研究者でつくる国際幹細胞学会が受精卵の研究に関わる指針を改定し、「14日を超えた培養」を禁止項目から外した。受精卵を長く培養すると、成長過程や病気の原因を明らかにできると期待されるためだ。一方で新たな培養期限は示さず、各国に議論を呼び掛けるにとどまっている。

14日よりも延ばすとして、培養期限は何日が妥当なのだろう。

英オックスフォード大の研究チームが21年11月、議論に一石を投じる研究を発表した。16~19日目の受精卵を提供者の同意を得て入手し、分析したのだ。この段階の受精卵を調べた研究は極めて珍しい。

遺伝子の分析などから、この受精卵には生殖細胞や血液のもとになる細胞があると判断された。ただし、神経細胞の働きを示すタンパク質はほとんど見つからず、神経ができ始めているとは言えないと結論付けた。チームのシャンカール・スリニバス教授は「痛みを感じたり意識を持ったりするのに必要な細胞がまだない」と分析する。調べた受精卵は一つだけだが「培養期間の延長を支持するものだ」と強調した。

▽なし崩し懸念

今回の研究を受けて「14日ルール」が「19日ルール」に変更される可能性が高まるのか。京都大の澤井努特定助教(生命倫理学)は「各国が直ちに見直しに動くことはないだろう」と話す。各国が独自に受精卵研究の規制について議論し、14日ルールを採用しているためだ。

英国は「受精卵が苦痛を感じる可能性がある」という点などを重視し、法律で規制する。受精卵を14日以降も培養すると刑罰を科す。苦痛の有無はオクスフォード大の研究のポイントだが、政府に助言するナフィールド生命倫理評議会が17年、法律を見直すべきでないと表明しているため、法改正に向けてすぐには動かないとみられる。

日本の場合、政府の総合科学技術会議が04年に示した考え方では、受精卵が苦痛を感じるかどうかには着目していない。今年1月13日に開かれた内閣府の生命倫理専門調査会では、今後議論すべき課題の一つとして提案されたものの、最優先で検討するテーマにはならなかった。内閣府の担当者は「いずれは議論しなければいけない」と話すが、時期は決まっていない。

議論を急ぐ国はまだないと考えられるが、澤井さんは「『受精後14日目以降に神経ができ始めて苦痛を感じる可能性がある』との根拠は崩れかけている。緩和を考える国が出てもおかしくない」と、なし崩しに研究利用が広まることを懸念する。

▽受精卵以外を模索

仮にルールが緩和されても、14日を超える受精卵の培養は技術面などの課題を解決する必要がある。京都大の高島康弘講師(幹細胞生物学)は「現状は、受精卵をプラスチックの皿に疑似的に『着床』させる方法が使われていると思うが、完璧ではない。子宮の環境を再現するのは難しい」と説明する。その上で「研究者の視点は長期の培養へと向いている。5年後には可能になっているかもしれない」とも予想する。

受精卵の細胞や遺伝子一つ一つの働きを調べるには大量のサンプルも必要となる。前述のオックスフォード大の研究では、正常な受精卵一つだけを分析した。妊娠を途中で終えた女性が、医療機関を通じて受精卵や胎児の細胞を保存するバンクに提供したものだ。

不妊治療で使わず余った受精卵を提供してもらう方法も考えられるが、高島さんは「無尽蔵に使えるわけではない」と話す。受精卵だけに頼らない方法を模索しており、有力視されるのが人工多能性幹細胞(iPS細胞)からさまざまな細胞や臓器を作る方法だ。

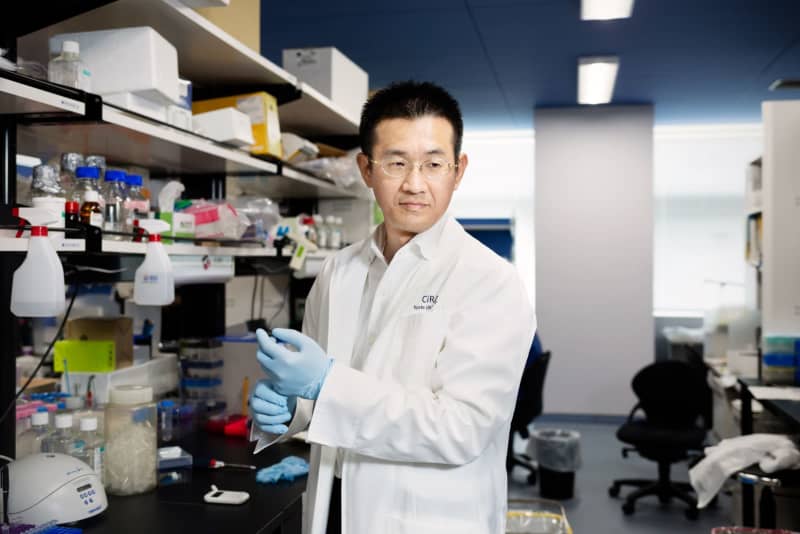

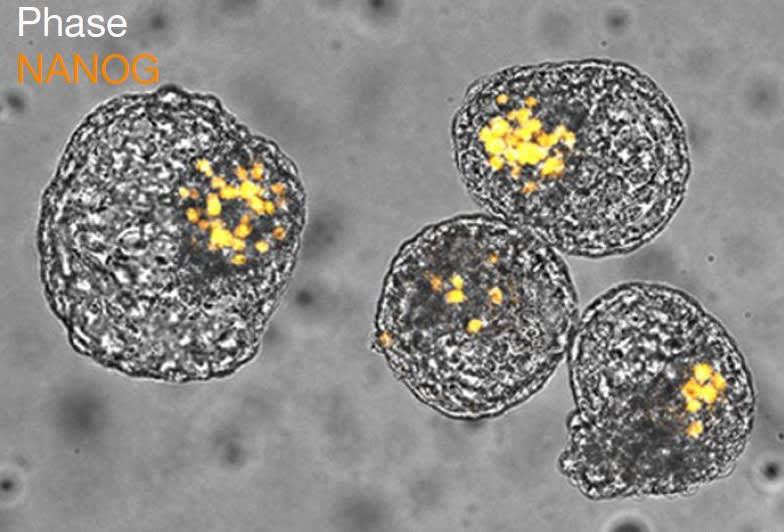

iPS細胞は、血液や皮膚などの細胞に人工的に遺伝子を入れて、受精卵のようにさまざまな細胞に変化できる能力を持たせている。高島さんが進めるのは、受精卵により近い状態になった「ナイーブ型iPS細胞」の研究。従来では難しいとされていた胎盤の細胞の作製にも成功した。高島さんは「体全体を作る必要はない。iPS細胞からなら肝臓や肺など体の一部だけを作って、成長していくプロセスを研究できる」と話す。

ところが、iPS細胞や胚性幹細胞(ES細胞)から受精卵が分裂して成長した「胚盤胞」に似た細胞の塊を作製する研究チームが現れ、状況を複雑にしている。これを受精卵と同等とみなして研究を規制すべきかどうかが今後、課題となる。

▽線引きどこで

iPS細胞を使う研究が進む一方で、今後も受精卵の利用はなくならず、並行して進むとみられる。受精卵を使うなら、培養期限の線引きをどこでするのかが課題になる。案の一つに「28日」がある。28日目を超えると女性が妊娠に気付き、中絶した胎児を研究のために提供してもらえる場合があるからだ。

また、日本では死産として届け出る必要があるのは妊娠「12週目以降」、中絶が認められている時期は「22週目未満」とされている。研究上の線引きを議論する上で、こうした期間が意識される可能性もある。

高島さんは「どの時点から人間の個体と呼べるのかは難しい。法律や政策上の線引きに従うという考え方も出てくるのではないか」と指摘する。その上で「母親の体外で胎児が生きられる技術が進歩するにつれて、また新たな倫理的問題が生じる。議論は尽きない」と語る。

澤井さんは、国際幹細胞学会が新たな期限を設定しなかった点を問題視する。14日目以降の受精卵利用については「なし崩しの解禁に歯止めをかけるため、本当に必要な目的に限って容認するというルールを作るべきだ」と語った。