「人の世に熱あれ、人間に光あれ」。100年前の1922(大正11)年3月3日、虐げられてきた被差別部落出身の人々がこう宣言して立ち上がった。身分差別のない社会を求めて全国水平社を設立し、人間の尊厳をうたう水平社宣言を採択したのだ。

江戸時代まで、武士を頂点に農民や町人などが暮らす社会の範囲外に置かれ、明治維新後の「解放令」で身分制度そのものは廃止されたが、根強い偏見にさらされ続けていた。水平社創立とその後の活動で、部落差別(同和問題)は見えづらくなり、この問題を知らない世代が増えたという声もある。だが、今も偏見の根はあちこちに潜んでいる。国の同和対策審議会答申(1965年)で「最後の越え難い壁」とされたのは結婚。その現状とは。(共同通信=安祐輔、小島佳祐)

▽人生の門出に牙をむく蔑視

「おやじが、部落は駄目だって…」。約6年前のある夜、東日本に住むアルバイト伊藤奈緒さん(26)=仮名=は、交際相手だった英二さん(26)=同=から告げられた。英二さんの家に結婚の報告に行った数日後だった。奈緒さんは「来た!」と思った。人生の重要な節目に突き付けられる蔑視。「差別ってまだあるんだな」。兄のことを思い出していた。

規模の小さな被差別部落で生まれ育った奈緒さん。ルーツについては幼いころから母に聞かされていた。昔は部落出身者同士が結ばれるケースが多く、地区外の人との結婚はハードルが高かった。両親はお互いに出自を知らなかったが、2人ともたまたま部落出身だったため、問題が起きることはなかった。地区で被差別部落の歴史を学ぶ機会はあったが、奈緒さんは面倒くさくて真面目に通わなかった。「私の世代には関係ない」と思っていた。

ところが小6から中1のころ、年の離れた兄が激しい結婚差別に遭った。相手のおなかには命が宿っていたが、相手の親は「部落が家に入るのは許されない」「子どもはおろさせる」と言い放った。最終的に兄たちは籍を入れ、相手の実家とは縁を切るような形になった。

▽「差別していない」という義父

それからは「部落の『ぶ』も聞きたくない」と、意識を遠ざけた。学校や日常生活で、面と向かって嫌なことを言われたことはない。必要以上に気にすることはないんだと自分に言い聞かせた。

高校卒業後、奈緒さんは地元で仲良くなった英二さんと交際を始めた。悩みを語り合う中で出自を伝えたが、関係が変わることはなかった。

20歳を過ぎたころ妊娠が判明。2人で英二さんの両親へ報告に向かった場で「私は部落出身です」と伝えた。後になって問題になるより、先にはっきりさせた方が良い。英二さんの両親とは以前から面識があり、マイノリティーに理解があると思っていた。

しかし、英二さんの父から返ってきたのは「聞かなかったことにする」との言葉。父は数日後には、英二さんに「部落との結婚は駄目だ」と明確に反対した。何が問題なのかの説明はなかったが、周囲に相談して気持ちが動いたようだった。

英二さんは「学校で部落問題を学んだ記憶はない。家で話したことはなく、どうしていいか分からなかった」と振り返る。

それでも、すぐに実家を出て結婚の気持ちが固いことを示した。しばらくして結婚は認められた。ただ、父は反対したことについて何も説明しない。「私は差別していない」と繰り返すだけだ。その後も、この話題を避ける日々が続く。

「兄のケースはたまたまだと考えていたけど、私もだった」。怒りをあらわにするのではなく、ただ残念そうに語る奈緒さん。差別意識は、同世代の間では薄まっていると信じる。英二さんとの間に生まれた子どもは5歳になった。「この子が大人になるまでに、差別はなくなっているだろうか」

▽差別する理由は根拠のない偏見ばかり

「結婚差別の社会学」の著者で、結婚差別についての相談を受ける団体「kakekomi寺」の相談員も務める大阪教育大地域連携・教育推進センターの齋藤直子特任准教授は「家族に関わるプライベートな問題のため表沙汰になりにくいが、結婚を巡る部落差別は決して過去の問題ではなく、根強く残っている」と指摘する。

齋藤さんによると、実際にこんな結婚差別の事例がある。

交際相手が在日外国人かどうかを確認するため、業者に100万円で依頼した人がいた。そもそも、この調査も差別行為の一つではある。すると、交際相手の家族の出身地が被差別部落であることが分かった。交際相手は自分が被差別部落出身だということは知らなかった。この人は結局、相手が被差別部落出身であることを理由に結婚を取りやめた。

齋藤さんが受けた相談には、ほかにもインターネット上の不確かな情報を基に、地区の近くに住所があるだけで出身者と見なされたというケースもあった。

「差別する理由はどれも根拠のない偏見ばかりだが、家族の問題は理屈よりも感情が先行しがちだ。差別され嫌悪感を向けられて、何も悪くないのに自分を責めてしまう人もいる。もし身近な人からそうした悩みを相談されたら『あなたは悪くない。差別する側の問題だ』と声を掛けてあげて」と訴える。

齋藤さんによると、当事者たちのその後はさまざま。破談になることもあれば、親の反対を押し切って結婚し、子どもの誕生などを機に関係が修復されることもある。縁が切れたままの人もいる。「誰もが当事者になり得る。『親に抗しきれず、別れてしまった』と後悔を口にした人がいた。加害者、被害者ともに一生忘れられない傷となって残り続ける。ルーツを理由に親から結婚を反対されたとき、交際相手を守れるか。一人一人が考えてほしい」と話している。

▽交際・結婚相手のルーツ「気になる」15%

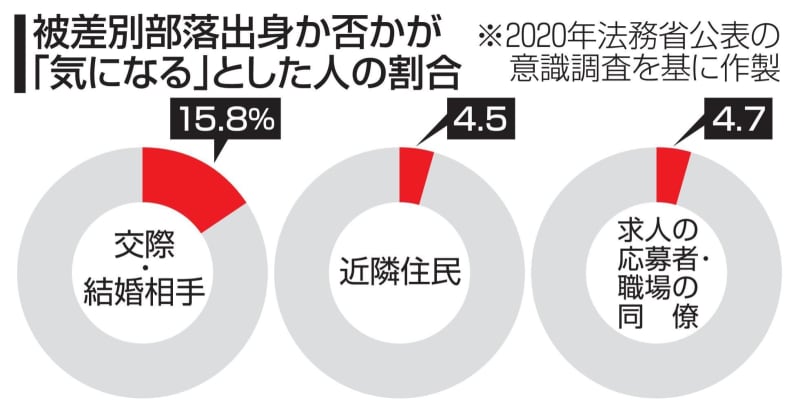

2016年に成立した部落差別解消推進法に基づき、法務省は18~19年度に全国的な調査を実施した。20年6月に公表した「部落差別の実態に係る調査結果報告書」によると、被差別部落出身か否かが気になるか、との質問に対し、交際・結婚相手だった場合に「気になる」と回答したのは15・8%。近隣住民の場合は4・5%で、求人応募者や職場の同僚は4・7%だった。交際・結婚相手に対してだけ突出している。

一方、交際・結婚相手だった場合に「気にならない」と答えたのは57・7%。近隣住民や職場の同僚より20ポイント以上低かった。「分からない」も25・4%いた。

部落差別が不当だと「知っている」(85・8%)とした人に限っても、交際・結婚相手について「気になる」は15・7%、「気にならない」は59・6%。全体と大きな違いはなく、法務省は「偏見、差別意識は依然残っている」と指摘する。

法務省の人権擁護機関や地方自治体には、それぞれ毎年40~100件ほどの交際・結婚に関する相談があるという。

▽「誘拐罪」に対し全国で起きた抗議運動

戦前の1932(昭和7)年12月には、被差別部落出身であることを隠して女性と結婚を約束し、一緒に暮らしたとして、青年とその義兄を警察が誘拐容疑で逮捕した事件があった。公判で検事は「特殊部落民でありながら、自己の身分をことさら秘し、甘言策謀をもって誘拐した」と差別用語を交えながら論告。高松地裁は33年6月、青年に懲役1年、義兄に同10月の判決を言い渡した。

これに対し、判決撤回を求める運動が各地で起き、九州から北陸、関東に広がった。香川人権研究所(香川県丸亀市)前理事長の喜岡淳さんは「現代よりも深刻な結婚差別があった時代、『出自を隠せば罪』という司法判断に、水平社をはじめとした被差別部落の人々は怒りの声を上げた」と説明する。青年と義兄は、刑期を残して仮釈放された。

戦後、憲法制定のための帝国議会でもこの問題について質問があり、政府は謝罪した。日本国憲法は24条で「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立」すると定める。喜岡さんは「部落差別問題だけでなく、結婚を巡ってはさまざまな理由でトラブルが起きている。幸せを追求できる社会になってほしい」と話した。