「チャカチャンリン チャンリンチャンリン……」という音色が聞こえてくると、映像を見なくても、あ、落語だ、と誰しもが思うのでは?

音は不思議だ。いつの間にか耳になじみ、何の解説もなくても、一定のイメージが心に浮かぶ。チャカチャンリンは石段といい、寄席で使われる曲。前座(=入門初期の噺家・上方には真打制度がないので前座は存在しない)が、これから石段を上るがごとく、出世を重ねるようにと縁起を担いだ出囃子。ある程度の年季を経ると、落語家は自分専用の出囃子が使え、その出囃子が鳴ると、次はあの人の出番だとわかる。そんな自分の出囃子が許されるまで、若手はみな石段で高座に上がる。

この出囃子、元は上方落語特有のもので、東京の寄席にはなく、大正時代になって東京の寄席でも用いられるようになった。随分前、そんな話をどこかで聞き、ホンマかいな? ほな、大正時代のいつ頃、誰が、なんで、東京の寄席でもやり始めたのか? それって、どこに根拠があるのかなと、疑問に思っていた。

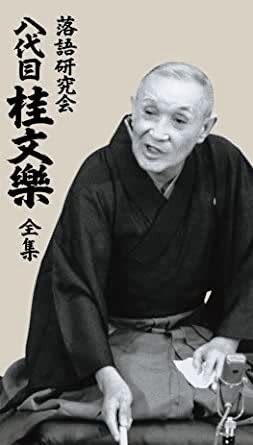

それでいて生来のずぼらで調べもせず、放ってあった。ところが、先日、ちょっと調べ物で8代目桂文楽の『あばらかべっそん』を読み返していたら、「そのころの東京の寄席は落語家の出(登場)に囃子を使いませんでした……」と出て来た。これは文楽の小莚(こえん)時代の話。ほうほうほう、桂文楽は「昭和の三大名人」の一人で、明治41(1908)年入門だから、明治から大正初期には出囃子は使っていなかったことがはっきりした。では、いつ頃使い出したのか、文楽は「私が真打になった頃」とも、文楽になった頃とも言っている。文楽は大正6年、翁家馬之助で真打になり、文楽襲名は大正9年。よって、この頃から東京の寄席で出囃子が使われるようになったということだ。

もともと上方落語は寺社の境内でよしず張りの小屋、派手で陽気に興行していた。一方、江戸では初期から座敷で仕方噺、いつしか素噺が江戸落語の代名詞になっていた。それゆえ出囃子がなかったのも理解できる。では、なぜ、東京の寄席で出囃子を使い始めたのか? 桂米朝は「大正にはいったころから、娯楽というものの種類がふえ、ことに活動写真ー映画というものが発達してきてからしだいに寄席は勢力をうしない」(『落語と私』米朝)と書いている。事情は東京も同じだ。要するに、勢力の衰えてきた東京の寄席に、なんとか派手やかさを取り戻そうと、出囃子を上方から移入したようだ。

では、上方の出囃子はいつ頃、誰が始めたのか。上方の寄席の始まりは、寛政6(1794)年、初代桂文治が坐摩神社の境内で開いたもの。初代文治は鳴物入り道具入りの芝居噺を得意にした。昔から落語と歌舞伎は縁が深く、どうやらこの寄席の誕生からそれほど浅くない時代に、上方では出囃子が用いられたようだ。

いわゆるハメモノと言われる、噺の中に音曲が入る上方落語特有の演出も同じころに始まったのだろう。さらに、歌舞伎の下座は男性だが、本家をはばかって、寄席の下座・特に三味線は女性に限ったとも。また、今は多くの三味線方がいるが、昭和40年代にはたった2名で、風前の灯火と言われた。そんな歴史も今や思い出の彼方だ。(落語作家 さとう裕)