「ここは布団屋さんだった。あそこはげた屋さん。お茶屋に酒屋、薬局。何でもそろって諫早一の繁華街でした」-。諫早市中心部の天満町。田河文乃(84)=真崎町=がかつての商店街を歩き、述懐した。「でもね、この辺もみんな流されてしまった」

通りを抜け、本明川へと向かった。五家原岳を源流に市街地を流れる本県唯一の1級河川は、古くから地域に恩恵と潤いをもたらしてきた。せみ時雨の中、川面が清(さや)かな音を立てている。65年前の悪夢の出来事がまるでうそのように。

1957年7月25日。豹変(ひょうへん)した“母なる川”が古里を襲い、田河は濁流にのまれた。翌朝、死の淵から生還したのは奇跡というほかない。「救出されたのはこの辺です」。恐怖の一夜を過ごした川沿いに立ち、あの日の記憶を語り出した。

県営バスの観光バスガイドだった。あの日は雨のため、乗務はキャンセルに。本明川のそばにあった諫早営業所の待合所で案内業務を手伝っていた。記録によると、本明川は午後3時には「警戒水位」を超え、同6時50分に最初の避難命令のサイレンが鳴らされたが、田河はその事実を知らなかった。

夜、上司から川向こうの天満町の同僚宅に業務連絡の使いを頼まれた。電話に加入している個人宅はまれな時代。営業を終えた車両を清掃するほかの同僚らを横目に、同8時20分発の路線バスで四面橋を渡った。水魔がすぐそこまで忍び寄っていることなど想像だにしなかった。

同僚宅の長屋に着き、居間の障子を開けようとしたその時だった。裏口から水が流れ込み、家全体がグラグラと揺れた。「うわっ、水」。泳げなかった田河は無我夢中で雨戸をつかんだ。

◇ ◇

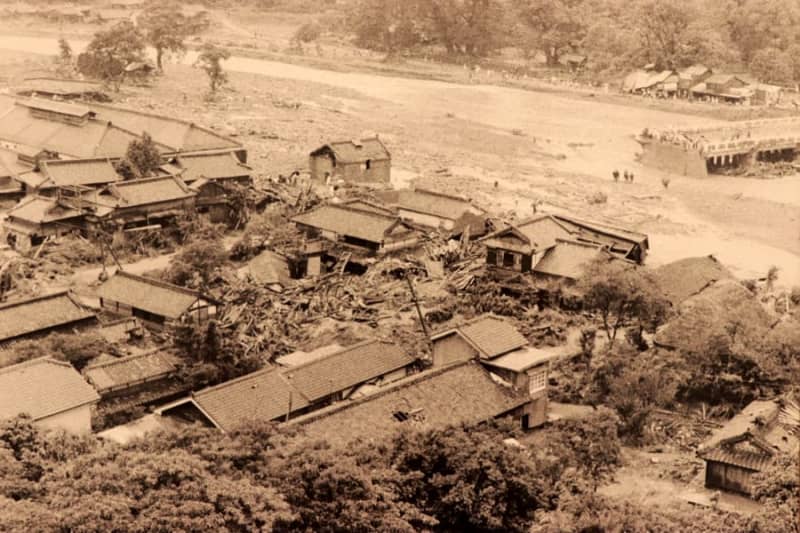

本明川などが氾濫し、630人の死者・行方不明者を出した諫早大水害から65年。体験者の思い、防災・減災への取り組み、課題を伝える。

■「犠牲者の分まで」胸に

あれは街路樹だったのか、それともどこかの庭木だったのか。田河文乃(84)は本明川沿いの1本の木にぶつかった衝撃で意識を取り戻した。同僚宅から直線距離でも約300メートル。この間の記憶はない。必死にしがみついたその木が“命綱”だった。

大きな雨粒が打ち付ける。夜だったが、絶え間ない稲光で辺りの様子ははっきりと分かった。家が、車が、荒れ狂った本明川にのまれていく。「子どもを捨てろ」。押し流されていく民家の屋根の上で男性が絶叫していた。幼子を抱えた妻が瓦にすがっていたのだろう。「助けてー」。あちこちから聞こえる悲痛な叫び声。それらも濁流のごう音に消えていった。

水の勢いは衰えず、田河は木の上へ上へと追いやられた。ついに木の先端まで来た。これ以上、先はない。もう駄目ばい。死を覚悟したその時、ふと思い出した。「最後の最後まで諦めるな」。戦時中、乗っていた軍艦が撃沈され、漂流しながらも3日後に生還した県立諫早高時代の恩師が教え諭していた言葉。よし、頑張ろう。そう気を取り直していると水位が次第に下がっていったという。

救出されたのは辺りが白み始めたころだった。男性に肩車され木から降ろされる時、激流で服が脱げ丸裸だった自分に気付いた。永昌町の自宅に帰りたかったが行く手をがれきが阻み、水も引いていない。その日は近くの郵便局で一夜を明かし、翌朝自宅を目指した。泥水に沈んだ街、がれきの下敷きになったり樹木に引っかかったりした無数の犠牲者、家族を捜し求める人々-。悲惨な光景が広がっていた。

たどり着いた自宅。命を落としたと思い込んだ親は田河の葬儀の準備をしていた。向かった職場では女性3人が変わり果てた姿で横たわっていた。あの晩、営業所を出る時、バスを清掃していた同僚らだった。

バスガイドを10年勤め、退職後は自ら開業した飲食店を切り盛りしながら4人の子どもを育て上げた。「私はたまたま助かった。私が元気でいることが何よりもの供養」。亡くなった同僚や犠牲者の分まで頑張ろう。そんな思いがいつもどこかにあった。

町も日常も、人々の笑顔も消し去った大水害。災害で誰かの尊い命が奪われることは、もう二度とあってはならない。「自然が牙をむくのはあっと言う間。侮ってはいけない。想定外のことが起きうるということを常に頭に入れておかねば」。田河は最後にこう付け加えた。

=文中敬称略=