1955年に見つかった後、正体不明のまま博物館の収蔵庫で眠り続けていた化石の謎が60年以上の時を超えて今年、解明された。世界2例目となる魚類の化石で、これまで知られていなかった体の特徴や生きていた年代に関する情報をもたらす、貴重な「発見」となった。手がかりになったのは、化石に添えられていた1枚の紙片だった。

今回の発見のように、各地の博物館の収蔵庫には「宝物」が学術的な価値を認識されないまま数多く保管されている。ただ、管理方法もばらばらでアクセスは簡単ではない。データベース化して一元管理する動きも始まっている。(共同通信=岩村賢人)

▽ふと目に止まった一つの箱

2012年、東京都文京区にある東京大総合研究博物館。当時、大学院生だった中島保寿さん(現在は東京都市大准教授)は、収蔵庫で保管中の標本を整理していた。棚に積み重なったプラスチック製のコンテナを開け、中身を確認する。脊椎動物、魚、貝、何だか分からない小さな骨…。ふたのない小箱に収められたさまざまな化石を見るうち、ふと一つの箱に目が止まった。

入っていたのは魚の化石。頭を含む体の前半分で、長さは約12センチ。「そのまま冷凍されたかのような、とても保存状態が良い化石だと思った」と中島さん。化石は地層につぶされてぺしゃんこになっていることが多いが、立体的な形で残っているのが印象的だったという。

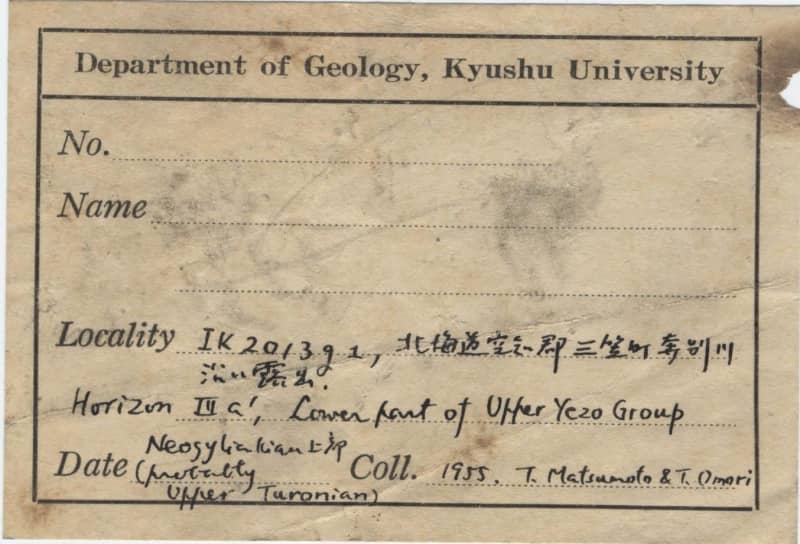

持ち上げると、下に小さな紙が置いてあった。発掘した化石の情報を記すラベルだ。上部に「九州大学」の記載。その下の「No.」や、生物の種類を示すとみられる「Name」の欄は空白だったが、「Locality」の欄には「IK2013g1、北海道空知郡三笠町奔別川沿い露出」、「Date」には「1955.T.Matsumoto and T.Omori」との記載があり、1955年に北海道三笠町(現・三笠市)で「マツモト」という人物が発見したと考えられた。

▽発見場所がピンポイントで記されていた

そこで中島さんは、研究者仲間で当時、早稲田大大学院で魚類化石を研究していた宮田真也さん(現在は城西大水田記念博物館大石化石ギャラリー学芸員・理学部助教)に相談し、共同研究を開始。

「マツモト」氏は、北海道で見つかるアンモナイトの化石研究で知られ、九州大教授を務めた故松本達郎博士だとすぐに思い当たった。宮田さんと中島さんの大学院時代の指導教官の、さらに師匠に当たるなじみ深い人でもあった。

次に「北海道空知郡三笠町奔別川沿い」というラベルの地名に着目し、三笠地域の発見を松本博士が論文にまとめているかどうかを探った。すると、アンモナイト化石について65年に発表した論文に、ラベルと同じ「IK2013g」との記述があるのが見つかった。宮田さんは「図があって、(発見場所が)川沿いのここだとピンポイントで書いてあった」と興奮気味に語る。

魚の種類を調べてみると、頭の盛り上がり方やうろこの大きさなどの特徴が、ちょうどこの頃に新種として論文発表されていた「ナカガワニシン」と一致。謎の化石の正体は、世界2例目のナカガワニシンだった。

1例目より保存状態が良く、えらぶたの幅や目の下の骨など、ナカガワニシンを特徴付ける新たな情報が得られた。化石が見つかった地層の位置も、松本博士の論文から特定。この魚が生きていた年代や環境も詳しく明らかにされた。

体長37~39センチ程度で、後期白亜紀チューロニアン紀後期(約9千万年前)の、海底が比較的なだらかな海域に生息―。東アジアの海に広く分布していたとみられるが、化石は北海道でしか見つかっていないため、正確なことはまだ分からない。ちなみに、今のニシンの祖先ではないという。

今回の成果をまとめた論文は今年4月に発表した。宮田さんは「北海道は首長竜やサメ、アンモナイト、貝の化石が多く見つかる。当時の海は多様性に富んでいたのだろう。恐竜が生きた時代の日本沿岸の生態系を知るため、ナカガワニシンは大切なピースの一つになる」と解説する。

▽100年たって初めて気付かれる化石も

化石発見から60年以上たって実を結んだ今回の研究。国内外では、発掘後も収蔵庫などで埋もれ続け、数十年、時には100年もたってから気付かれるケースがいくつもある。ただ、今回のように「ある生物の特徴を定義するのに役立つ研究になったり、論文まで出版できたりしたケースはあまり多くない」(中島さん)という。

中島さんら研究者はこう口をそろえる。「化石とラベルがペアで残っているのは極めて重要だ」。ラベルがない場合、化石の年代を知りたければ周りの岩石を砕いて分析する必要があるし、発掘場所や時期を知るため、化石を包んでいる新聞の発行日などを調べるといった作業も強いられる。それでも化石の由来が分かるとは限らない。

そもそもラベルの基本情報がなければ、そうした手間暇をかけるに値するのかどうかも判断できない。価値が分からないまま収蔵スペースの問題で泣く泣く廃棄されたり、紛失したりする恐れもある。中島さんは「直ちに研究で使えるかどうかに関わらず、できる限り保存しておきたい」と語る。

▽標本の情報をまとめ、探しやすく

国内には数多くの博物館があり、それぞれが化石や岩石、植物、動物などの標本を保管している。収蔵する標本の数は、例えば東京大総合研究博物館で約400万点、国立科学博物館で約480万点にも上る。標本に関する情報は、紙の目録だったり、デジタルのデータだったりと、施設によって管理方法がばらばらだ。

これらの情報を一元管理し、目的とする化石などの標本を簡単に探し出せないか。そう考えた九州大の伊藤泰弘准教授が2012年から整備に取り組んでいるのが「日本古生物標本横断データベース」だ。

太古の生物の化石を保管する各地の大学や博物館から協力を得て、どこにどんな標本があるかを登録。現在48施設、約40万点の情報が集まっている。収蔵場所や学名、種類、産地などの項目があり、必要に応じて検索できる。収蔵元が標本を撮影してデータ化していれば画像も見られる。

データベース作成の狙いを「収蔵庫に眠ったままだと誰の目にも触れないが、データを整理して一つにまとめれば標本にアクセスする手段になる」と伊藤さんは説明する。「登録されている標本を見に現地に行ったら、隣にまだ知られていない標本があった、みたいな出会いにつながるかもしれない」と期待も膨らむ。

施設によっては化石の専門家がいない場合がある。いたとしてもその人数に比べて標本の数が圧倒的に多く、整理に手が回らないといったこともある。

多くが人材不足に悩んでおり、伊藤さんらはそうした施設に出向き、標本の整理や分類を支援する活動にも取り組んでいる。なかなか多くの施設を回ることはできないが、過去に支援した北網圏北見文化センター(北海道北見市)は既にデータベースに参加、石炭産業科学館(福岡県大牟田市)も参加に向け準備中だ。

大学では研究室を主宰する教員が退官すると、所有していた標本が失われてしまうことがある。博物館の収蔵庫もスペースには限りがあり、棚を整理してるうちに処分されたり、保管場所がばらばらになってしまって研究できなくなったりする恐れはある。

伊藤さんは「データベースに登録して情報を公開していれば、簡単に捨てるわけにはいかない。散逸を防ぐことにもつながる」と話す。「地元で見つかったけど放置されていたような標本をきちんと保管できれば、いつか専門家と出会うことで新たな研究が生まれる可能性がある。少しでもその助けになれたら良い」