落語とは何ぞや? と言われ、ひと口で説明するのは難しい。オチのある噺だという人もいるが、人情噺にはオチがない。

落語ができたのは江戸時代の元禄頃(1688~1703)だが、「落語」と呼ばれるようになるのは幕末、もしくは明治時代になってからで、活字としての初出は『新作落語徳治伝』(1787年)だそうだが、落語にはルビがふられ「おとしばなし」となっている。

昔は「はなし」とか、「おとしばなし」と言った。「らくご」と音読するようになったのは、明治中頃から。

そんな落語を、ひと言で表現したのが立川談志。「落語とは人間の業の肯定だ」と。

人の心の中にはどこかに、こすっからい思いが巣食っている。楽をしたい、うまいものが食べたい、異性とねんごろになりたい、そんな思いを満たすためには、ちょっとぐらいセコイことをしても、犯罪すれすれでも、いや見つからなければ、ルール無視をしたってと、誰の心にもそんな思いがある(やるかどうかは別にして)。

そんな思いを、それでいいんだと、みんな肯定してるのが落語だと、談志師匠は喝破したのだ。

落語は話芸である。「舌耕」ともいう。舌で耕し、生活の糧を得る。じゃあ、どこを耕す? 人の心をだとか。どんな風に? その秘密を探ってみたい。

落語の面白さの一つが「ことば」。

「延陽伯」という噺。主人公のもとに嫁いでくる女性の名が延陽伯(えんようはく)。不思議な名前だ。?と思わせ、興味をそそる。

一人暮らしのやもめに縁談が。祝言の準備に風呂へ行き、今晩嫁さんがやってくると湯船で大はしゃぎ。嫁が来て、子どもができてと、楽しい妄想を膨らませ、ルンルン気分を盛り上げる。

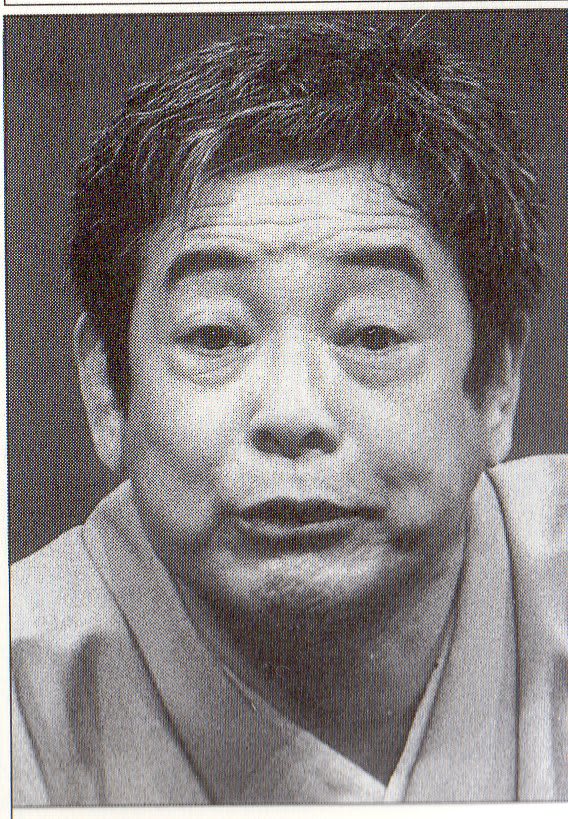

立川談志

で、やってきたのが延陽伯。京都のお公家さんの家に奉公していたので、言葉が少々難解。名前を聞くと、「父は京都の産にして、姓は安藤、名は慶三、あざなは五光。母は千代女と申せしが、わが母33歳の折、ある夜丹頂を夢見、わらわを孕(はら)みしがゆえ、たらちねの胎内を出でし頃は「鶴女鶴女」と申せしが、これは幼名。成長ののちこれを改め、「延陽伯」と申すなり」という。

姓が安藤はええけど、延陽伯ってなに? 昔の御所内では、中国風のネーミングが流行ったらしい。で、これも仕掛けの一つ。延陽伯とは、「えん(縁=えんがわ)よう(よく)掃く」のダジャレ。つまりは、お掃除上手の女性というわけ。

また、公家の家に奉公(行儀見習い)にいくような高貴な家の女性が、なんで貧しい長屋のやもめに嫁いでくるのか? これは昔話の貴種流離譚のパロディのようだ。しかし、貴種に憧れても落語になると、まあ頓珍漢になる。

結婚とは、異文化との出会いだ。会話がスムーズにできない花嫁は、翌朝、「あーらわが君、あーらわが君」と、花婿を起こす。何用かと起きてみると、「しらげのありかはいずくにや?」。米はどこ? って聞いてはる。ま、あれこれ苦労しつつも、無事に朝ご飯をこしらえてくれるわけで、いい嫁のようだ。どうやら彼女は家庭的な女性らしく、二人はこれから仲睦まじく暮らしそう。ただ、男がどんな職業なのか不明だが、毎朝、「あーらわが君」と起こされると、しばらく仕事も生活もペースが狂うやろね。(落語作家 さとう裕)