もう4カ月も負けていないチームがある。

明治安田生命J2リーグはすでに40節を消化したが、わずか31失点に抑え、ここまで5敗と、共にリーグ最少である。並んだ数字を目にすると、その強さが想像できる。「堅守速攻型で、外国籍FWが得点をとるスタイルだろう」と想像する人もいるはずだ。

しかし、このチームは現在6位に甘んじている。少し前までは15位前後を行き来していたし、そもそも攻撃サッカーを志向している。

今回は、クラブ主導のゲームモデルが定着し、独自のカラーを持つ、徳島ヴォルティスについて深堀りしていきたい。

イレギュラーなJ2降格枠+ルヴァン杯参戦

徳島は昨季の最終節で惜しくもクラブ史上初のJ1残留を逃した。新型コロナウイルス感染症の影響によって、J2降格が従来の「2.5」枠(※下位2クラブが自動降格+16位がJ1参入プレーオフ)から自動降格「4」枠へと拡大されたイレギュラーなシーズンだったことが悔やまれる。

また、昨季J1で17位の徳島は、今季の『JリーグYBCルヴァンカップ』に「前年にJ2に降格したクラブのうち成績上位2つ=昨季J1で17位と同18位」に該当するため参戦。序盤から過密日程となった。

ただでさえJ1勢に主力が軒並み引き抜かれただけでなく、新戦力の多いチームに戦術を落とし込む時間もなくなったのだ。

実際、グループステージ敗退となったルヴァン杯終了直後の第17節で栃木SCに敗れて以降、23試合で1度しか負けていない。共に参戦した大分トリニータも序盤戦で苦しんでいたように、J1昇格を狙う彼らにとって、ルヴァン杯参戦が足枷となっていた。

こうして、J1昇格争いの本命とされていた徳島は早々と自動昇格の可能性が消滅。第40節のV・ファーレン長崎戦の勝利によって、やっと『J1参入プレーオフ』圏内の6位へ浮上して来たところだ。

すでに首位のアルビレックス新潟が自動昇格を決め、現在5位の大分も5位以内が確定しており、徳島は6位確保のために残り2試合を戦う。

エウシーニョと杉本太郎の融合

徳島が中位に甘んじて来た理由は、すでにJリーグ歴代最多記録となった23度の引き分けを喫しているためだ。冒頭に「4カ月負けていない」と記述したが、その内訳は7戦連続ドローを含む18戦8勝10分だ。

勝ち切れなかった最大の要因はリーグ13位の45得点。1試合平均1得点は超えているものの、3得点以上を奪った試合は3回しかない。攻撃サッカーが信条のチームとは思えない矛盾だが、ここへ来て3連勝を含む9戦6勝3分と勝ち始めた。

それには、春先に加入した右サイドバック(SB)エウシーニョと、今年7月に福岡から4年ぶりに復帰したMF杉本太郎。この2人の存在が大きい。

来月33歳になるエウシーニョは川崎フロンターレ時代のような突破力こそないが、経験値や技術の高さを活かしている。攻撃時には中央エリアにもポジションをとってゲームメイクに関わり、周囲を活かす「偽SB」の要素を取り込んでいる。もちろん、相手や状況を見てワイドで「幅」をとり、相手の陣形を横に間延びさせる役もこなす。

そして、その「幅」の中で技術と想像力を発揮するのが、杉本だ。内股のような細かいステップワークを駆使し、狭いスペースで前を向くターンは香川真司(シントトロイデン)並みの高等テクニックだ。

これまでは相手の守備ブロックの外側でしかボールを回せず、ウイングがドリブルで仕掛ける場面が多かった。しかし、現在はエウシーニョが内側と外側を使い分けてポジションをとり、角度をつけて入れる縦パスを、「ロンド(鳥かご)の中の人」杉本が捌くことで、攻撃に鋭さが加わった。2人のコンディションが同時に上がってきたことで得点が増え、チームは勝ち始めたのだ。

今季から加入したバルセロナ下部組織出身のスペイン人GKホセ・アウレリオ・スアレスと、来日2年目のブラジル人CBカカの2人がチーム戦術にフィットし、後方でのボールロストが極端に減ったことも大きい。最少失点を築いているのは、この外国籍選手2人の日本サッカーへの適応が進んだからだ。

あとはコンディションの良いFWを適時起用していくだけだ。もっとも、これがシーズンを通じて苦戦している大きな要因でもある。外国籍も含め確固たるストライカーを確立できていないが、ここへ来てU-21日本代表として敵地でのイタリア戦でドローに導くゴールを挙げた藤尾翔太が殻を破った感がある。

チーム最多8得点を挙げる藤尾に、7得点の一美和成を戦況によって使い分けるFWの起用法が、ここに来て武器となっている。

異なる2度のJ1昇格とクラブ独自のゲームモデル

徳島はこれまで2度のJ1昇格を経験している。2度とも1年でJ2降格を喫しているが、クラブとしての取り組み方は全く異なっている。

2013年にJ2・4位で『J1昇格プレーオフ』を制した年のチームは、“昇格請負人”小林伸二監督(現・ギラヴァンツ北九州スポーツディレクター)、DF千代反田充、アレックス、MF柴崎晃誠(サンフレッチェ広島)といったベテランや実力者を補強したチームだった。兎にも角にもJ1昇格が至上命題だった当時のクラブ事情として必然だった。

対して、J2を制して2度目のJ1昇格を勝ち取った2020年は、スペイン人のリカルド・ロドリゲス監督体制が成熟の4年目を迎えていた。

立ち位置の変化によって数的・位置的・質的(個の能力)な優位性を活かすスペイン流のポジショナルプレーの枠組みが浸透し、それを現代サッカーの「ハイライン+ハイプレス+ハイテンポ」の中で集団として披露できる、機能美が見てとれるチームだった。

ロドリゲス監督の指導で大きな成長を遂げたDF大崎玲央(ヴィッセル神戸)、広瀬陸斗(鹿島アントラーズ)、馬渡和彰(浦和レッズ)、FW渡大生(アビスパ福岡)、山崎凌吾(京都サンガ)らは軒並みJ1クラブへと“個人昇格”していくなど、チームを離れた選手も多かった。

ただ、ロドリゲス監督自身がスポーツディレクターなど強化スタッフとしての経験も豊富で、そこに深い理解を示す育成型指導者だったことが大きかった。柿谷曜一朗(名古屋グランパス)が2009年から2年半プレーした頃に指揮を執った美濃部直彦氏(現・飛鳥FC監督)も同タイプだった。

徳島は半ば強制的に世代交代が起きる新陳代謝の早いクラブだが、確固たるゲームモデルを定着させることで、個人戦術や戦術眼が養えるチームとなった。J1クラブに所属する有力な若手選手たちが武者修行先として「1年間プレーしてみたいチーム」となっていることで、加入する選手の質も年々上がっている。

ロドリゲス監督とポヤトス監督の微妙な違い

しかし、2度目のJ1を舞台にした2021年はその最大の功労者であるロドリゲス監督自身が浦和へ引き抜かれてしまった。しかも、現指揮官のダニエル・ポヤトスを迎えたものの、新型コロナウイルス感染症対策の影響で来日が遅れたことも痛かった。

そして、今年は徳島の生き字引存在であった主将MF岩尾憲まで浦和へ新天地を求め、シーズン途中には10番を背負うチームナンバーワンのテクニシャンであるMF渡井理己が海外移籍(ボアヴィスタ)したのだから、順調にはいかないはずだ。

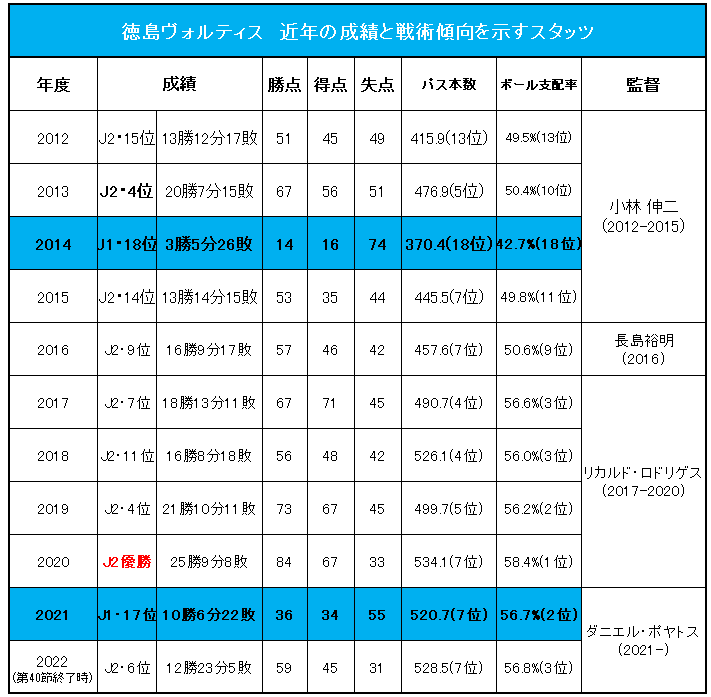

それでも徳島のゲームモデルに変化はなかった。上記に2012年以降の徳島の成績とボール保持率などをまとめたが、ロドリゲス監督が退任し、尚且つJ1だった昨季にもその数値に変化はない。その他、ペナルティエリアへの侵入回数、ドリブルでの仕掛けなども全く変化がなかった。

つまり、徳島に根付いたゲームモデルは「ロドリゲス監督のモノ」ではなく、「クラブ所有」だと証明された。

とはいえ、ロドリゲス前監督とポヤトス現監督、2代続いているスペイン人指揮官にも違いはある。

ロドリゲス監督は個より組織を重視する原理主義者の傾向が強い。相手の陣形を崩してスペースを見出すために、まず自分たちが積極的に動いて陣形を崩す。1つの局面に多くの人数を割くような、リスクを懸けた戦い方が信条だ。

対して、ポヤトス監督は1つの局面に極端な密集を作るようなことはしない。個の能力で解決できる局面はシンプルにプレーさせるのが信条で、バランス感覚は現指揮官に分がある。年々加入する選手の質が上がっているため、クラブ事情から考えてもポヤトス監督の招聘・続投は正解だろう。

ただし、個のパズルを組み合わせるのには時間がかかる。ましてや徳島は毎年のように戦力が大幅に変わる特殊事情がある。昨季も終盤になってチームが固まったものの、今年も中盤戦までは勝ち切れなかったのは、現指揮官のこうしたチーム作り上の特徴にある。

逆に言うと最終盤になってカチッとハマった現在は全く隙がなく、J2で最も強いチームに仕上がっている。今後プレーオフで対戦することになるJ2上位やJ1下位のチームは、徳島を最大の脅威に感じているはずだ。

独自のカラーを持つクラブの壮大な未来

現在、全国に58あるJクラブの中でも、徳島は独自のカラーを持つクラブだ。

スペイン人監督が2代続き、昨年はFW鈴木輪太朗イブラヒームをCFバレンシアへ(現CFバダロナ)、今年はFW勝島新之助をジローナFCへと、高卒ルーキーをスペインへ期限付き移籍させている。前述したように徳島からJ1へ羽ばたいた選手も多い。

特にMF藤田譲瑠チマは昨季1年限りのプレーとなったが、現在はJ1で首位を走る横浜F・マリノスで20歳ながら主力級の活躍を見せ、7月には日本代表デビューも飾ったほどだ。

今夏にストライカーを補強できなかったことでサポーターは強化部を批判する向きもあるだろうが、ここまでのことをJ2中位規模の予算で成し遂げる岡田明彦強化部長の手腕は見事だ。

今後はアカデミーの充実も視野に入って来る。2020年からは名門・京都サンガF.C.のアカデミーの土台を築いた高本詞史スカウトを招いたのも、この辺りに理由があるのだろう。スペインとのルートが確立されている現在、ユースの指導をスペイン人が担うような未来も近いのではないだろうか?

そんな壮大な未来のためにも、資金確保は不可欠。J1復帰はトップチームの最優先課題だ。

10月23日の最終節には、現在8位で勝点1差のモンテディオ山形と敵地での直接対決が待ち受けている。それだけに、10月16日に同19位の大宮アルディージャを迎えるホーム最終戦は必勝だ。

【関連記事】「J2在籍14年」のファジアーノ岡山は昇格できるのか?“詳し過ぎる”『DAZN』リポーター加戸英佳さんに訊いた

今月は天皇杯(10月16日)とルヴァン杯(同22日)の決勝開催のため、J1が2週連続でお休みとなる。

“Jリーグロス”気味なサッカーファンの方々には、ぜひ徳島の試合観戦をおススメしたい。J1終了後に開催される『J1参入プレーオフ』の楽しみにも繋がるはずだ。