自分が「文学」だと信じる作品を、自由に展示販売できる「文学フリマ」。20周年を迎えた昨年秋、その活況ぶりを知るため、大学時代に所属していた文学サークルの仲間たちと出店してみた。時間と労力をかけた同人誌は読者に届くのか―。当日の朝、胸を高鳴らせて会場となる東京流通センター(東京都大田区)へ向かった。

…はずだったのだが、気付いたら乗っていたモノレールはレインボーブリッジを渡り、お台場方面へ。「あれ?」と思った時にはもう遅い。みるみる高度が上がっていき、車窓のはるかかなたには東京湾が。何を勘違いしたのか、東京モノレール羽田空港線に乗るべきところ、ゆりかもめに乗り間違えていた。そうだ、私は学生時代からずっと間が抜けていたのだった。(共同通信=鈴木沙巴良)

(前編より続く)https://nordot.app/1006112048127213568?c=39546741839462401

▽150冊発注、売れ行きはいかに

2022年11月20日。流通センター駅に着いたのは、午前11時15分過ぎだった。仲間2人との待ち合わせ時間から、既に45分遅れている。私が持っている「出店者入場証」がないと会場には入れない。気ばかりせくが、電車を降りた人々でホームはいっぱいで、身動きが…。やっと改札を抜けると、寒空の下、苦笑いの2人が待ち受けていた。申し訳ない。

会場は第1展示場と第2展示場に分かれ、出店の申し込み時に選択したカテゴリーによってブースの場所が指定されている。「エッセイ・随筆・体験記」を選んでいた私たちのブースは第2展示場。2人まで入場可能な「出店者入場証」を仲間に託し、私は第1展示場の事務局本部へ取材の受付に向かった。

受付を済ませ第2展示場へ行くと、既に会場を取り囲むようにお客さんたちが並んでいる。想像以上の人出だ。会場内に入ると、長机とパイプ椅子が所狭しと並べられ、出店者が自らの“城”を飾り立てていた。色とりどりの布を机に敷いたり、お手製のポップで内容をアピールしたり、創意工夫にあふれている。

自分たちのブースにたどり着くと、印刷所から届いた同人誌が段ボールから出され、既に机に並べられていた。思わず一冊手にとってページをめくると、しっとり指に吸い付く感触がした。電子データでゲラは読んでいたが、実際の本になると感慨はひとしおだ。発注したのは150冊。どれだけの人が手に取ってくれるだろう。

ちなみに、出店費用は7300円だった。利用できるブースは長机の半分で幅90センチ、奥行き60センチ。ブースの飾り付けという点で準備不足は否めなかったが、印字した企画書的なものをプラスチックケースに入れて立てかけるなどし、なんとか開場時間に間に合った。いよいよだ。

▽作家志望の小さな女の子の姿も

「史上最大の文学フリマが始まります」。正午前。スタッフの声に、入り口の外で待つ来場者とブースで待機する出店者から拍手が湧き上がった。開場すると、来場者は速足でお目当てのブースへ。人気出店者の前には、あれよあれよという間に列ができていく。チラシを配って宣伝する人の姿も見られた。

自分たちのブースは仲間たちに任せ、会場を見て回ることにした。短歌や俳句などの詩歌のほか、旅行記、競馬エッセー、写真集などなど、千差万別の“文学作品”の世界が目の前に広がっている。本の種類もしっかり製本したものからホチキス止めしただけのものまで多様だ。そぞろ歩きながら、ふと視線を上げて出店者と目が合えば、会釈で応じてくれる。

ん? 机の向こうで老若男女がまだ見ぬ読者を待ち構える中、小さな女の子が座っていた。ブースを見ると、表紙に色彩豊かなかわいい絵が描かれた本が。隣に座る女性に話を聞いてみた。歌人の花山周子さんだ。歌人仲間と「外出」という同人誌を出していて、小学5年の娘さんも以前から文学フリマに来ていたが、夏休みの宿題として提出した童話を書籍化し、販売することにしたという。作家志望の娘さんは「いろんな人に読んでもらえてうれしい」とはにかんで答えてくれた。

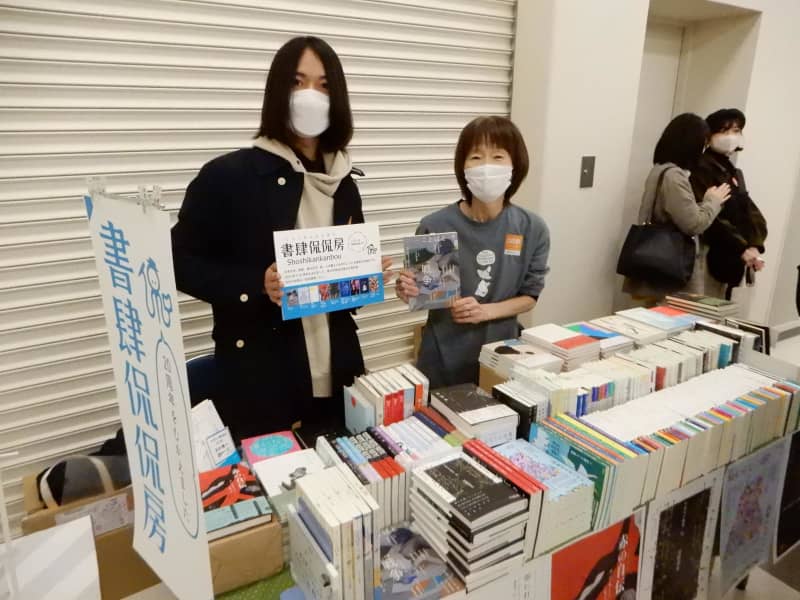

会場内では、出版社もいくつも出店していた。その一つ、福岡市の出版社である書肆侃侃房(しょしかんかんぼう)のブースをのぞくと、「20周年を迎えました」とののぼりを掲げ、机いっぱいにずらりと書籍を並べていた。新鋭短歌シリーズを刊行して短歌界を活性化し、文学ムック「たべるのがおそい」で後の芥川賞作家今村夏子さんを“復活”させた、今の文学界を語る上で外せない出版社だ。文学フリマと同い年なんだ。

「会社を認知してもらう機会になっています」。営業の田中慈音さんに話を聞くと、笑顔で教えてくれた。新型コロナウイルス禍で参加できなかったこともあるが、東京以外にも、京都、大阪、福岡の文学フリマに出店しているという。「読者に本を渡す大事な機会になっていますし、歌人と直接会う良い機会にもなっています。交流の場として大切にしています」

ひときわお客さんが集まっている人気のブースがあった。佐藤友哉さんや海猫沢めろんさんらプロの作家が執筆陣に名を連ねる「ELITES」。佐藤さんは20年前の第1回文学フリマでも舞城王太郎さんらと同人誌「タンデムローターの方法論」を発表し、大行列を作っていたので、なんだかちょっと感慨深い。

「1回で終わるという話だったので、最初で最後のお祭りのようなつもりで参加しました。当時は作家になりたてで、読者が並んでくれている衝撃ったらなかったですね」。第1回に参加した当時をそう振り返る佐藤さん。「今や会場を二つに分けて開催していて、信じられない」と驚く。

第1回以降、文学フリマにはずっと参加しておらず、久しぶりに新たな仲間たちと出店しようとしたところでコロナ禍がやってきた。「厳しい状況の中で、客寄せパンダというか、微力ながら1人でも多くお客さんが来てくれたら、という思いで参加しました。そしたら、こんな活況に。想像していませんでした」

現在は、全国各地で開催される文学フリマに出向いている。「雰囲気がピリピリしていて、“ガチめ”だった」最初の文学フリマに比べ、現在は「やわらかい」印象だと言う。「こんなに『誰でもどうぞ』というイベントはほかにありません」

▽結局売れたのは…

あいにくの小雨がぱらつく中、第1展示場へ向かう。実は一つ気になっているブースがあった。

「お、お~」。そのブースに歩み寄ると、何とも形容しようのない声が漏れてしまった。大学時代に入っていた文学サークルの後輩だ。卒業以来、実に16年ぶりの再会。出店者リストに見知った名前があったので、もしやと思っていたが、それでも驚く。「え、え~」。向こうも気が付き、やはり変な声が漏れる。

国文学を学んでいた彼は、今や大学で教壇に立っており、今回は個人で出店したのだとか。机に並べられた冊子を手渡してくれる。「無料で配っているんで」。そうかあ、ありがとう。あまり邪魔をするのも悪いと思い、いとまを告げた。振り返ると、後輩はすごい勢いで冊子をまいていた。こんな再会もあるんだなあ。

小説のブースが多い第1展示場。顔見知りの文芸編集者とすれ違った気がし、数日前にインタビューしたばかりの大学の先生ともばったり会った。思いがけない出会いも含めての「交流の場」なのだろう。

来場者にも話を聞いてみた。「文学に興味のある人がこんなにたくさんいるんだって、うれしかった」と話すのは、憧れの作家が出店すると知り、初めて訪れたという高校2年の平山美月さん。お薦めされた別の作者の本も2冊購入し「読むのが楽しみ。また来たいです」と話した。ほかにも初めて来たと話す来場者がちらほら。7~8年前から、作り手としても参加してきたという俳人の松本てふこさんは「一般に流通しているものに飽き足りない、本に対する熱意のある人が来ていますね」と語ってくれた。

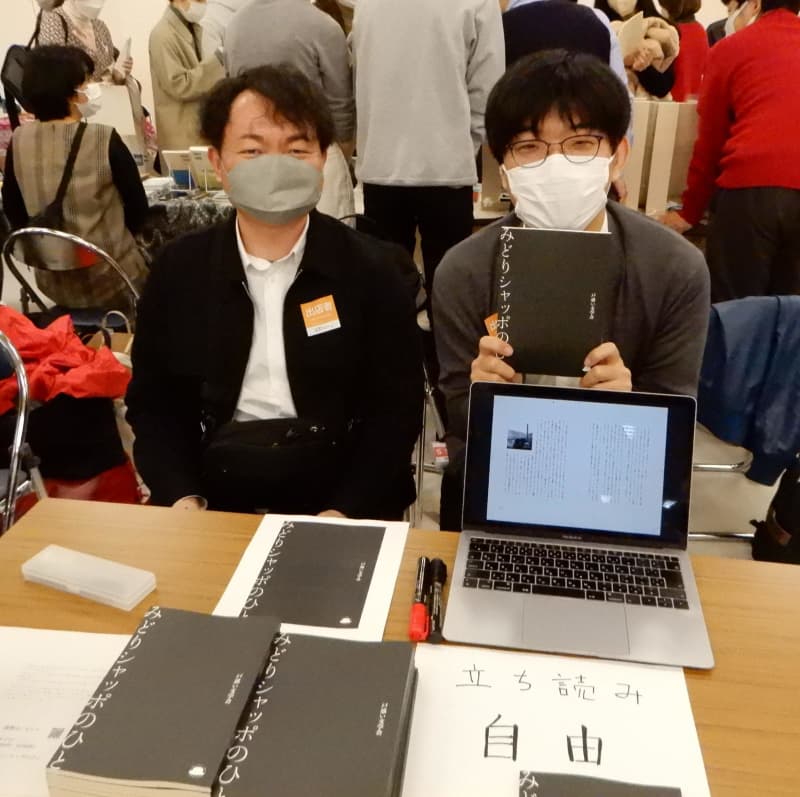

自分たちのブースへ戻ると、どうやら売れ行きはいまいちのよう。同人誌を作るのに必死で、どう売るかにまで気が回っていなかった。1人と交代して、売り子として席に着く。が、来場者は「行く河の流れは絶えずして…」状態で、なかなか立ち止まってくれない。急きょ「立ち読み自由」の手書きの紙を置き、悪あがきをしてみる。

しばらくして、一人の女性が足を止め、立ち読みを始めた。セールスポイントの口上でも述べるべきなのか。しかし、それも邪魔になる気がする。結局、じっと黙って、ふ抜けのように正面を見つめる。無言。突如河の流れがせき止められたように、時間は遅々として動かない。

…熟読している。どうなんだこれは! どこんどこん鳴る心臓を抑え込みながら待つこと数分、「1冊ください」の声が。平静を装って感謝を述べ、お金のやりとりをしつつ、思っていた。自分が書いたものを売るって、すごい経験だ!

結局、文学フリマが終わる午後5時までに売れたのは30冊ちょっとだった。売れ残りは100冊以上。採算で言えば、1人1万円ほどのマイナス。でも、後悔はしていなかった。帰りに入った居酒屋で仲間3人で話したのは、次に出店するならどう売るか、という改善点の洗い出しだった。