作家の遠藤周作(1923~96年)は、代表作「沈黙」(66年)の取材で訪れた長崎を気に入り「心の故郷(ふるさと)」と呼んで親しんだ。何の地縁も血縁もなかった長崎は、なぜこれほど作家を強く引きつけたのだろうか。3月に迎えた遠藤の生誕100年に関する取材を通して、ゆかりのある作家や専門家らに尋ねてみた。すると、「キリストと日本」「西洋と日本」「神の沈黙」といった遠藤が追求した創作テーマと、長崎独自の歴史が共鳴し合った様子が改めて浮かび上がった。

■各地に足跡

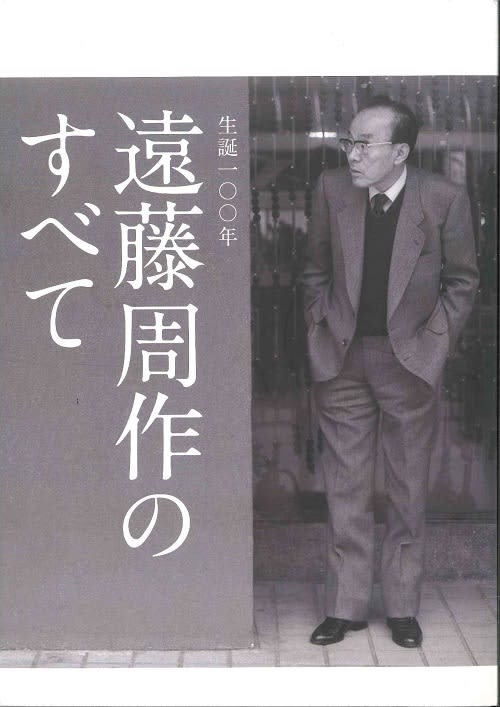

遠藤が64年春、初めて訪れた長崎で銅板の踏み絵を見たことが「沈黙」の誕生につながった話はよく知られている。以降は何度も長崎を訪れ、地元の人々と深い親交を結んだ。3月刊行された長崎市遠藤周作文学館公式ガイドブック「生誕一〇〇年 遠藤周作のすべて」では、遠藤が県内各地に残した足跡などを特集で紹介している。

「私は長崎生れでもなければ、長崎育ちでもない。しかし(中略)この街にはじめて旅してから今日まで、愛着は深まりこそすれ、弱くなったことはない」。「長崎への恩返し」と執筆した幕末の長崎が舞台の小説「女の一生 一部・キクの場合」(82年)の「筆間雑話(あとがき)」で、遠藤はこう記した。

「長崎で踏み絵に出合い、それを踏んだ人々、裏切った弱い人々の視点を得た。さらに隠れキリシタンの故郷であり、たくさんの人が殉教していった地でもあった」。遠藤の弟子で作家の加藤宗哉さん(77)=東京=は、長崎の歴史が「キリスト教と日本」という遠藤のテーマにぴたりと合致した影響を強調する。

■自分と重ね

加えて「西洋と日本」を見詰め続けた、遠藤の視点との共通性も挙げる。「長崎は日本で最大の西洋との接点になった町。戦後最初のフランス留学生として、西洋と接した自分(遠藤)と重なったのだと思う」

遠藤周作学会代表でノートルダム清心女子大(岡山市)の山根道公教授(62)も、遠藤にとって長崎は「自分のテーマを深く掘り下げていくのに、一番良い場所だった」と話す。

遠藤は東京に生まれ、3歳で旧満州に渡った後、両親の離婚により10歳で帰国し、兵庫県で母と暮らした。「故郷といえる場所がなかった中で、遠藤は母とのつながりから信仰的なものに自分の根っこを見つけていく。同じように長崎には、日本人でありながらキリスト教と出合い苦しんだり、いろんなドラマが生まれたりした歴史が刻まれていた」と分析。

■「西日」の町

遠藤と同様に「宗教」をテーマの一つに置く長崎市在住の芥川賞作家、青来有一さん(64)は「自分の心の内を探る場所として長崎が(遠藤の前に)現れた」と表現する。

長崎を舞台にした遠藤作品について「ある種の無力感が漂っている。遠藤は神も無力と考え、殉教、原爆の歴史を含めて『なぜ神は救わないのか』という『沈黙』のテーマにつながっている」と指摘。「長崎は力強く昇る朝日より、西日が似合う町。その町が持つ無力感や諦念のイメージと、遠藤の宗教観が重なった」との見方を示した。

遠藤は生前、長崎の歴史と、その延長線上にある文化の魅力や大切さを訴えていた。山根教授は「外から来る文化人によって地方の文化の素晴らしさ、価値を教えられることは多い。(遠藤が)長崎の価値を世界に発信している作家だという意識を、ぜひ持ってほしい」と、長崎に向けた思いを語った。