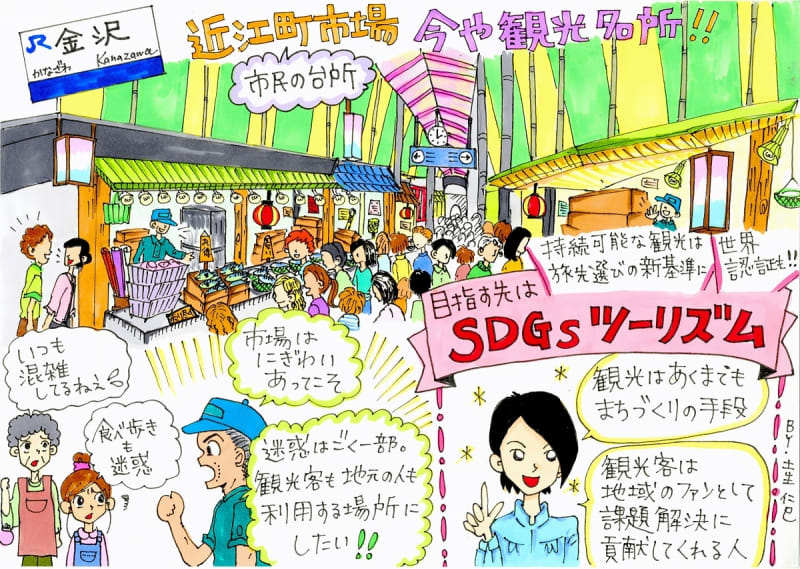

JR金沢駅(石川県金沢市)から歩いて15分、近江町市場の細い路地に入ると、鮮魚店や青果店など約170店舗が軒を連ねる。早朝は食材を仕入れる飲食関係者らの姿が目立つが、午前10時を過ぎると徐々に観光客が増え始め、海鮮丼や回転ずしの店には、平日でも長い行列ができる。約300年の歴史を誇る市民の台所は、金沢を代表する観光名所になっている。

にぎわいの代償として、市民の一部から「いつも混雑していて歩きにくくなった」「観光客の食べ歩きやごみが迷惑」といった声が聞かれるようになった。場内にも「もうかっているのは観光客向けの店だけ」という冷ややかな見方もある。近江町市場商店街振興組合によると、北陸新幹線開業後に売り上げが落ちた青果店もあるという。

■ ■ ■

「市場はにぎわいがあってこそ」。観光客増加のひずみを懸念する声に対し、同組合の紙谷一成理事長(51)=ヤマカ水産社長=は「マナーの悪い観光客はほんの一握り。仮にオーバーツーリズムの要素を排除できたとしても、市民によるにぎわいが戻ってくるとは限らない」と指摘する。

1980年代に入ると、金沢市もほかの地方都市と同じように郊外で宅地開発が進み、大型ショッピングセンターが複数進出。市場の一般客は激減した。紙谷理事長は「当時は人通りが少なく、場内でキャッチボールができた」と振り返る。新幹線効果で息を吹き返したタイミングを逃さずに「日常の買い物とまではいかなくても、子育て世帯がせめて晴れの日に食材を買い求める市場に戻したい。地元の人が消えたら、やがて観光客も魅力を感じなくなる」。近年は市内の親子を集め、市場で選んだ食材で料理を楽しんでもらう体験会などを定期的に開催。市民と観光客が、ともに行き交う市場を目指している。

■ ■ ■

オーバーツーリズムの懸念がある中、持続可能な観光「金沢SDGsツーリズム」を目指す取り組みが官民連携で始まっている。SDGs(国連の持続可能な開発目標)を重視する動きは観光分野にも広がり、世界的には厳しい要件をクリアしたホテルや観光施設だけに与えられる認証制度が、旅行者の旅先選びの基準として浸透しつつある。

金沢SDGsツーリズムの計画づくりなどに携わる計画情報研究所(金沢市)の安江雪菜社長は、観光客のためにSDGsに取り組むのではなく、SDGsに根ざしたまちづくりを進める地域が結果的に意識の高い観光客に選ばれると説明。「観光客を通りすがりの人ではなく、地域のファンになって長期滞在や再訪、購買などで課題解決に貢献してくれる人ととらえ直すと、市民と観光客とのつながりにはもっと広がりが生まれる」と強調する。

観光客数で計られがちな都市の魅力。「観光はあくまでもまちづくりの手段。観光客と市民の交流によってどんな好影響が生まれたかをこれからの評価指標にするべきだ」と提案する。

金沢SDGsツーリズム、事業者に認証

金沢SDGsツーリズムは、金沢市と金沢青年会議所、国連大学で2020年に立ち上げたSDGsの推進組織「IMAGINE KANAZAWA推進会議」による取り組みの一環。ホームページを通じて「旅行者が増えている今、私たちは少し立ち止まって考えています。自分たちが大切にしているモノやコトが、観光によって損なわれることがあってはいけない」などと呼びかけている。

市民に求めているのは「祭礼や風習、季節感を大切にする」「身近な緑を守る」「多様な価値観や文化との交流」「クリエイターが気軽に滞在できる環境整備」など。省エネなど一定の要件を満たした観光事業者に対する認証制度も今年からスタートさせた。

× × ×

2024年春の北陸新幹線県内開業を契機とした新時代の福井のあり方を探る長期連載「シンフクイケン」。第3章のテーマは「新幹線が来たまち」です。連載へのご意見やご感想を「ふくい特報班」LINEにお寄せください。