長崎県大村市で例年この時期に開催している全九州少年剣道大会。38回目の今年、幕末大村藩の剣豪・渡辺昇の功績を広めようと、実行委は初めて大会名に「渡辺昇顕彰」と冠した。坂本龍馬らと関係の深い倒幕運動の立役者でありながら、その存在は市民にもあまり知られていない。市スポーツ協会の上松大八郎会長(75)は「大会を通じ地元の歴史を知ってほしい」と話す。

渡辺昇は1838年大村生まれ。長州藩の桂小五郎や高杉晋作、薩摩藩の西郷隆盛らと交流があり、龍馬とともに薩長同盟の実現に向け奔走したことで知られる。大村藩内では倒幕派「三十七士同盟」を結成し藩士を率いた。明治維新後は大阪府知事などを歴任。1913年に死去した。

「渡辺は剣を通じて人脈を構築した」と上松会長は語る。当時、江戸三大道場の一つと言われた「練兵館」の斎藤歓之助が大村藩に招かれ、道場「微神堂」を構えた。渡辺はここで厳しい修行に励み、19歳で江戸の練兵館に入門。同館に遊学していた桂や高杉と一緒に剣術に打ち込み、桂の次の塾頭を務めた。「西郷や龍馬と対等に渡り合う人間的な魅力は、厳しい剣の修練によって鍛えられたものではないか」という。

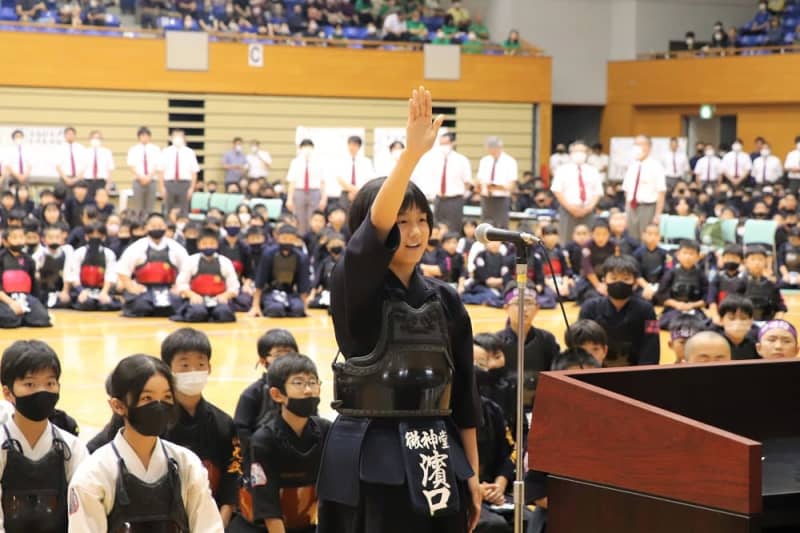

上松会長は元自衛官。陸上自衛隊相浦駐屯地司令などを務め、5年前に大村へ帰郷した。郷土史の勉強を始めたところ、その面白さにのめり込んだ。「大村藩は常に世界や日本の流れにうまく対応し、生き残ってきた」。自身も長く剣道に打ち込んできたため、近代剣道の普及に尽力した渡辺への思いは強いという。 大会は25日、大村市幸町のシーハットおおむらであり、九州各県の小中学生約1300人が参加。日ごろの稽古の成果を発揮し、積極的に竹刀を振るった。会場外には渡辺や志士たちの写真を並べたパネルも展示され、少年剣士たちが興味深そうに眺めていた。

渡辺が修業した微神堂(同市杭出津2丁目)に通う市立大村中3年、廣田伊吹さん(14)は「(渡辺を先輩に持つことは)とてもうれしいし自慢できる。大会はこれからの稽古につながるものになった」と話した。