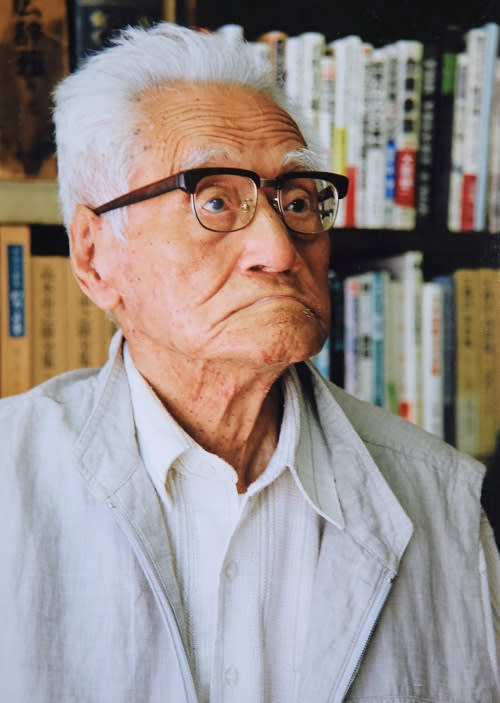

長崎県諫早市中心部を流れる本明川などが氾濫し、630人の死者・行方不明者を出した諫早大水害から25日で66年。当時の被災者の中に詩誌「河」を主宰した詩人、上村肇(かみむらはじめ、1910~2006年)がいた。幸せな日々が突如奪われながらも、詩をつづり続けた肇。残された作品を振り返り、共に九死に一生を得た家族の思いを聞いた。

◇悲歌

詩は、こんな一節で始まる。

リヤカーに積んだは宝物

親子四人の宝物

それひけ やれおせ えんやらさ

えんやらさの えんやらさ

肇が1962年に発表した「桃太郎悲歌」。おとぎ話をうたった作品ではない。リヤカーを引いたのは肇本人。2人の息子が後ろから押し、長い道を歩いた。父子3人が運んだ“宝物”。それは-。

◇「母なる川」が

「ここに自宅がありました」。諫早市中心部の高城町。1級河川本明川のほとりで上村紀元(のりもと)(83)=原口町=が指さした。66年前、肇はここで高校2年生だった長男紀元、母ヤク=当時(79)=、妻キクヱ=同(44)=、次男穂高=同(11)=、次女美紀子=同(11)=、三男洋司=同(9)=の家族7人で暮らし、自宅の一角で古本屋兼貸本屋を営んでいた。

自宅前には現在、諫早公園内に移設された眼鏡橋が架かっていた。「夏は泳いだり、河原ではサーカスが興行したりして、市民の憩いの場だった」。自然の恵みをもたらしてきた「母なる川」。まさか牙をむくとは、当時の紀元は思いもしなかった。

57年7月25日。夜9時を過ぎたころ、自宅前には近所の人たちが集まり、増水した川を眺めていた。「心配してというよりも、見たことがない水位に『すごいな』という感覚だった」。非常事態を告げる市のサイレンは豪雨と濁流の音にかき消され、誰も避難する様子を見せなかったという。

氾濫した水が、店の土間から一気に自宅に押し寄せてきたのは、それから間もなくのこと。「逃げろ」。切迫した肇の声に紀元は洋司を背負い、穂高の手を取って裏口から飛び出した。道は川と化していた。近くの病院を目指したが、腰の高さまで迫った水流に阻まれ進めない。立派な造りだった近所の家の2階に家族で逃げ込んだ。

雷鳴の中、隣家が不気味な音を立て濁流にのまれるのが見えた。「助けて、助けて」。流されていく住人の悲鳴が聞こえたが、どうすることもできない。程なく、上村一家を含む約30人が身を寄せた家もきしみ出す。水圧で畳がエレベーターのように浮き上がり、天井に頭をぶつけた。「死ぬのは嫌だ」-。洋司が絶叫した。

◇失われた命に

雷雨の中、紀元ら家族7人は避難した近所の家ごと濁流にさらわれた。眼鏡橋の頑丈な造りが裏目に出て、押し寄せる流木をせき止めてしまい、氾濫した水が両岸一帯の被害を拡大させたことを紀元は後に知る。

したたか水を飲み、水面から鼻と口を出して呼吸していた紀元の耳に、息子の名を叫ぶ父肇の声が聞こえた。われに返ると、今の諫早市民センター(東小路町)の場所にあった警察署の裏だった。濁流にのまれた地点から直線距離で約100メートル。紀元と肇、そして弟穂高は署の2階の窓から引き上げられ、九死に一生を得る。だがそこに、残る4人の姿はなかった。

再会できたのは翌日。犠牲者の遺体が収容された八坂神社(八坂町)の板張りに祖母、母、妹、末の弟が変わり果てた姿で横たわっていた。リヤカーに4人の亡きがらを乗せ、父子3人で市内の寺に運び、墓地の一角に葬った。その時の情景をつづったのが「桃太郎悲歌」だ。

水害前日、肇は末娘の美紀子の帽子を買いに本人と2人で出かけている。帰り道、眼鏡橋の上で「桃太郎」を歌うと美紀子が笑った。その時の思い出が詩作につながったという。「たけなす草をかき分けて」で始まる1966年の「みずうみ」では、犠牲になった4人と自分を5匹の黒いカニに化身させ、平穏で静かな家族の世界をうたった。それは4人への鎮魂歌だった。肇と交流があった大村市在住の詩人、高塚かず子(77)は「家族へのまなざし、人間の温かさを感じさせる作品が多かった。水害での喪失体験が詩作に影響を与えたのは間違いない」とみる。

眼鏡橋が移設された諫早公園に立つ「蛍塚」。蛍の名所だった本明川を守ろうと、水害前の54年に建立された。紀元は幼くして水害の犠牲になった2人のきょうだい、そして多くの学童らの短かった生涯をはかない蛍の命に重ね、前を通るたびに手を合わせる。古里の平安を祈って。

「1699(元禄12)年の豪雨では487人の犠牲者を出すなど、諫早の歴史は水害の歴史だった。だが、66年前当時、『水害なんて昔のこと。今は大丈夫』とみんな過信していた」。紀元は思う。諫早大水害を知らない世代が増えた今、人々の中に記憶と教訓は薄れてきてはいないかと。本明川を見詰め、こう語った。「自然をあなどってはいけない。万が一のときにはどこに避難するか確認し、防災の心構えを次の世代に伝えてほしい」

継承の課題を背負った諫早に、66回目のあの日が巡ってくる。=文中敬称略=