~ 2023年1-7月「人手不足」関連倒産の状況 ~

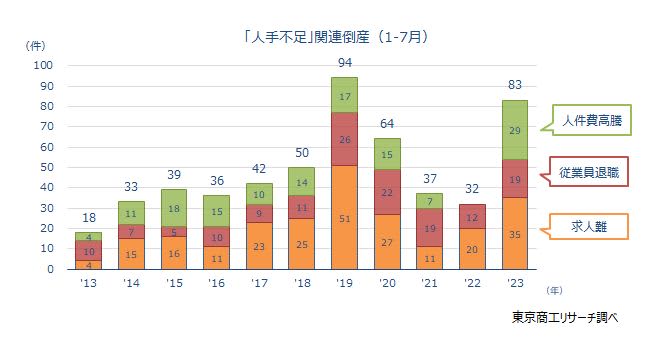

コロナ禍が落ち着き、経済活動が動き出すと同時に、企業の人手不足が深刻さを増している。人手不足に起因する企業倒産は、2023年1-7月累計で83件(前年同期比159.3%増)発生と大幅に増加している。これは前年同期(32件)の2.5倍の増加で、すでに2022年の1年間(62件)を上回った。

このペースは、年間最多の2019年の156件を更新する勢いだ。特に、前年は発生がなかった「人件費高騰」が29件発生し、収益力の低い中小企業には売上回復と賃上げが大きな負担となっている。

7月の「人手不足」関連倒産は、「求人難」が8件(前年同月3件)、「従業員退職」が3件(同1件)、「人件費高騰」が5件(同ゼロ)の16件(同4件)発生、前年同月の4倍と大幅に増えた。

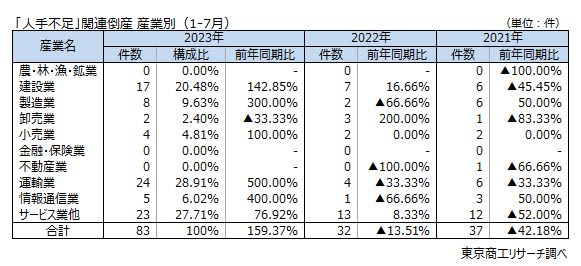

1-7月累計で産業別をみると、最多が運輸業の24件(前年同期比500.0%増)で前年同期の6倍に急増。次いで、サービス業他23件(同76.9%増)、建設業17件(同142.8%増)の順。

運輸業、サービス業他、建設業などの労働集約型産業は、コロナ禍前から慢性的な人手不足に陥っていた。ただ、コロナ禍で市場縮小したことで人手不足のひっ迫感が薄れていたが、コロナ禍から経済活動が復活すると人手不足が表面化し、一気に倒産に至るケースが際立つ。

「人手不足」が広がる中でも、業績回復が遅れて資金余力が乏しい中小企業は簡単に賃上げを実施できない。その結果、人材流出が進み「従業員退職」の倒産も増勢をたどる悪循環に陥っている。コロナ禍を耐えてきた中小企業だが、物価高の外圧と「人手不足」の内圧が襲っている。

※本調査は、2023年(1-7月)の全国企業倒産(負債1,000万円以上)のうち、「人手不足」関連倒産(求人難・従業員退職・人件費高騰)を抽出し、分析した。(注・後継者難は対象から除く)

1-7月の「人手不足」関連倒産83件、年間最多の2019年に迫る

2023年1-7月の「人手不足」関連倒産は83件(前年同期比159.3%増)で、前年同期の2.5倍に急増している。すでに前年の年間件数(62件)を超え、このペースで推移すると年間最多の2019年の156件を超える可能性も出てきた。

コロナ禍による市場縮小で人員過剰感が強まったが、ここにきて一転して人手不足が深刻さを増してきた。「人手不足」関連倒産の内訳は、「求人難」が35件(前年同期20件)、「人件費高騰」が29件(同ゼロ)、「従業員退職」が19件(同12件)で、「人件費高騰」が突出している。

人手不足が深刻だった2019年同期の「人手不足」関連倒産は94件発生したが、コロナ禍の2020年同期は64件、2021年同期は37件、2022年同期は32件と、減少の一途をたどった。だが、コロナ禍が落ち着いても、一度去った働き手は戻っていない。コロナ禍に人員削減した企業の6割が人手不足というデータを裏付けた格好だ。特に、賃上げ機運に乗った「人件費高騰」が29件発生し、資金余力が乏しい中小・零細企業ほど業績と連動しない人件費上昇の影響が大きくなっている。

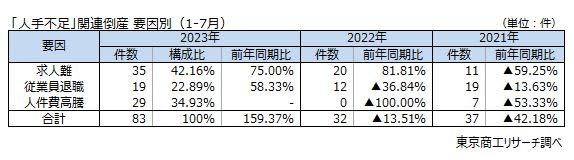

【要因別】前年同期ゼロの「人件費高騰」が29件に急増

要因別件数は、最多が「求人難」の35件(前年同期比75.0%増、構成比42.1%)で、2年連続で前年同期を上回った。2019年同期(51件)に次ぐ水準になった。

次いで、「人件費高騰」が29件(前年同期ゼロ、構成比34.9%)で、調査を開始した2013年同期以降、2015年同期の18件を超え、最多を更新した。

また、「従業員退職」は19件(前年同期比58.3%増)で、4年ぶりに前年同期を上回った。

コロナ禍の急激な市場縮小で、上場企業でも早期退職を募集している。だが、コロナ禍から経済活動が動き出すと、流出した人材は賃金や労働条件の恵まれた企業に流れ、中小企業は人手不足が深刻になっている。

人材確保と従業員の定着には賃上げが避けられない。ただ、資金余力が乏しい企業は人件費の上昇圧力が資金繰りを圧迫しやすく、「人件費高騰」による倒産が急増した。

【産業別】運輸業が前年同期の6.0倍に増加と際立つ

産業別件数は、10産業のうち、農・林・漁・鉱業、卸売業、金融・保険業、不動産業を除く6産業で前年同期を上回った。

最多は、運輸業の24件(前年同期比500.0%増、前年同期4件)。運輸業は人手不足が顕著で2024年問題も控えるが、その一歩前から影響が出て前年同期の6.0倍に急増した。

次いで、サービス業他の23件(同76.9%増、同13件)で、2年連続で前年同期を上回った。このうち、普通洗濯業やエステティック業、劇団など生活関連サービス業,娯楽業(1→6件)、飲食業(3→5件)、老人福祉・介護事業を含む医療,福祉事業(8→9件)などで発生。

また、建設業は17件(同142.8%増、同7件)で、2年連続前年同期を上回り、慢性的な人手不足の産業が上位に並ぶ。このほか、製造業8件(同300.0%増)と情報通信業5件(同400.0%増)が2年ぶり、小売業4件(同100.0%増)が4年ぶりに、それぞれ前年同期を上回った。

不動産業が2年連続、農・林・漁・鉱業が3年連続、金融・保険業が調査を開始した2013年から、それぞれ発生しなかった。

一方、卸売業は2件(同33.3%減)と、2年ぶりに前年同期を下回った。

業種別件数では、一般貨物自動車運送業19件(前年同期4件)、土木工事(同2件)と訪問介護事業(同1件)各4件、受託開発ソフトウェア業3件(同1件)、木造建築工事業、とび工事業、内装工事業、豆腐・油揚製造業、貨物軽自動車運送業、各種食料品小売業、配達飲食サービス業、普通洗濯業、エステティック業、劇団各2件などが前年同期を上回った。

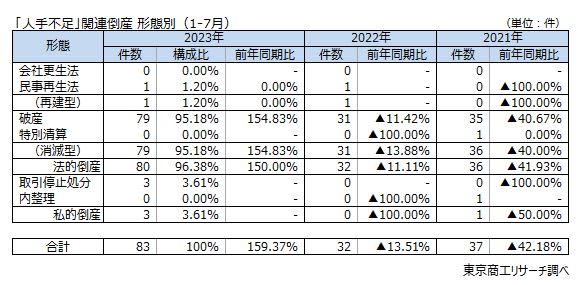

【形態別】ほとんどが消滅型の破産

形態別件数は、「破産」が79件(前年同期比154.8%増)で、構成比は95.1%(前年同期96.8%)とほとんどを占めた。

一方、再建型では、「民事再生法」が前年同期と同件数の1件だった。

コロナ禍からの業績回復が遅れる企業では従業員の新たな採用は難しい。さらに、資金制約で従業員をつなぎとめる福利厚生の充実や待遇向上も難しい。そのため、人手不足で稼働率が低下し、受注機会を喪失するケースも出てくる。また、先行きの見通しが立たず、事業継続を断念し破産を選択するケースが多い。