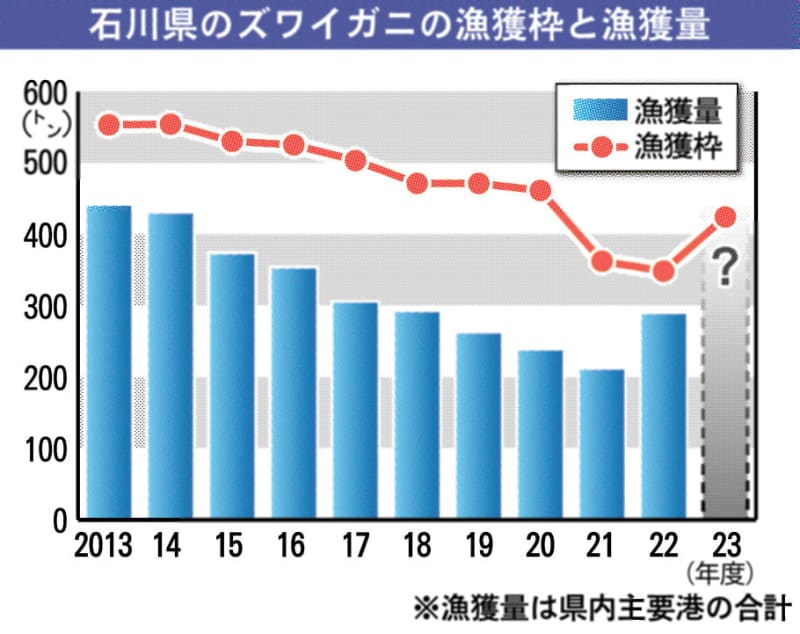

11月6日に解禁される今季のズワイガニ漁で、石川県内の漁獲枠が昨シーズンより76トン多い425トンに拡大されることが分かった。漁獲枠が前年を上回るのは2014年度以来9年ぶりとなる。水揚げ量の急減を受けた一斉禁漁などの取り組みによって、資源量が回復してきたとみられ、枠の増加に伴い、今冬は雌の香箱ガニを中心に漁獲量が増え、価格低下が予想される。

漁獲枠は国の毎年の資源調査に基づき、国管理分(15トン以上の漁船)と県管理分(15トン未満の漁船)に分けて定められる。

国管理の枠については今月3日、全国底曳網漁業連合会が過去3年の水揚げ実績に応じて各県への配分を決定。石川は107トンで前年比38.9%増となった。県管理分は16.9%増の318トンで、合計で400トンを上回った。

漁獲枠の基準となる資源量は、長く減少傾向が続いていた。石川県水産総合センターの統計によると、近年の石川のズワイガニ漁は2010年度に雄、雌の水揚げ量が計628トンまで増加したが、その後は右肩下がりとなり、21年度は210トンと3分の1近くに落ち込んだ。国全体で見ても、08年以降はおおむね減少していた。

これを受け、県底曳網漁業連合会は10年ほど前、資源保護の強化に着手した。禁漁区の拡大や若い「水ガニ」の一斉禁漁などを実施した結果、22年度は12季ぶりに雄の加能ガニの水揚げ量が増加に転じた。

こうした取り組みが漁獲枠の基準となる資源量の回復につながったとみられ、国の資源調査を担う国立研究開発法人水産研究・教育機構(横浜市)の佐久間啓研究員は「最も悪い時期から比べれば回復している。向こう数年は資源の増加が続くだろう」と予想する。

県底曳網漁業連合会の橋本勝寿会長は「枠の拡大を喜んでばかりもいられない。将来の水揚げ量を減らさないよう保護を続けていくのが大事だ」と指摘。今季は昨季以上の水揚げによる価格低下が予想される中、雄の最高級ブランド「輝(かがやき)」や雌の「輝姫」のPRを積極化し、価格安定を目指すとした。

ズワイガニを巡っては、25年ごろをピークに再び資源の減少が始まるとの見方もある。カニは成熟するまで10年以上の期間を要するため、佐久間研究員は「今のうちから若いカニを保護することで、今後の減少を抑えることにつながる。漁業者の取り組みは非常に重要だ」と継続的な資源保護の必要性を訴えた。