今月で最終回を迎えた当連載。最後のテーマは「契約トラブル」。契約の内容が原因で裁判になった事案から、アジアと関わる日系企業の取引における契約実務の重要性を考える。「秘密保持」「反社会勢力」「管轄裁判所」の3つのケースについて、LegalOn Technologiesの高澤和也弁護士が紹介する。

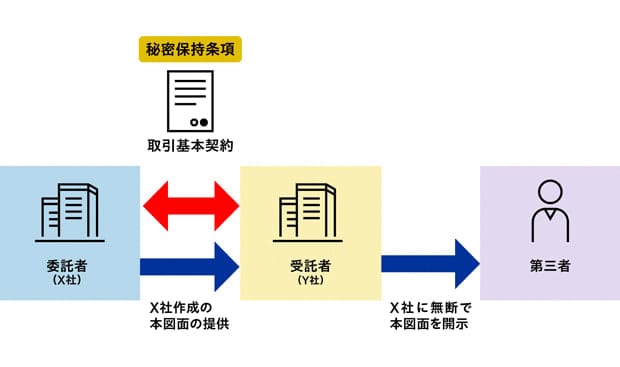

◆Lecture1 過信は禁物?秘密保持義務

取引を進める上で自社が秘密にしたい情報を開示する場合は、契約書において相手方に秘密保持義務を課して、情報を目的外で使用することや第三者に開示することを制限するのが通常です。このとき、秘密保持義務を負う対象を明確にしておかないと、どのような情報を秘密として扱わなければならないのかを巡ってトラブルになる恐れがあります。実際に問題になった裁判例を見てみましょう。

【事案1】

情報を開示する側・・・・X社

情報を受領する側・・・・Y社

X社は、Y社に対し、X社が開発した製品の製作を委託したが、その契約には「契約の遂行上知り得たX社の技術上および業務上の秘密」を第三者に開示してはならない旨の規定があった。しかしY社は、X社から提供された製品の図面を無断で第三者に開示したため、X社は契約違反を主張した。

【判決内容】

契約違反にはならない。

※大阪地裁平成24年9月13日判決(平成23年〔ワ〕第2283号)

【解説】

国内・国外を問わず、相手方との取引において秘密にしたい情報のやりとりが発生する場合には、契約書に秘密保持義務を定めるのが一般的です。

本事例では、契約書に秘密保持義務を定めていたものの、秘密保持義務の対象を「技術上および業務上の秘密」とだけ定めていました。

裁判所は、契約書の規定ぶりからすると、この「技術上および業務上の秘密」というのは、情報の開示者が秘密管理しており、かつ、生産方法や販売方法などの事業活動に有用な情報を意味すると解するのが相当だと判示しました。

そして、本事例の図面は製品の現物が既に流通していたことや、図面の内容的にも事業活動に有用なものとはいえないことから、秘密保持義務の対象にはならないと判断されました。

このように、契約書に秘密保持義務を定めていたとしても、その規定の仕方によっては情報を漏えいされても秘密保持義務違反を問えない恐れがあります。第三者に開示されては困るような情報を提供する場合には、ただ秘密保持義務を定めるだけでなく、その情報が秘密保持義務の対象になるように規定の内容も確認しておくことが大切です。

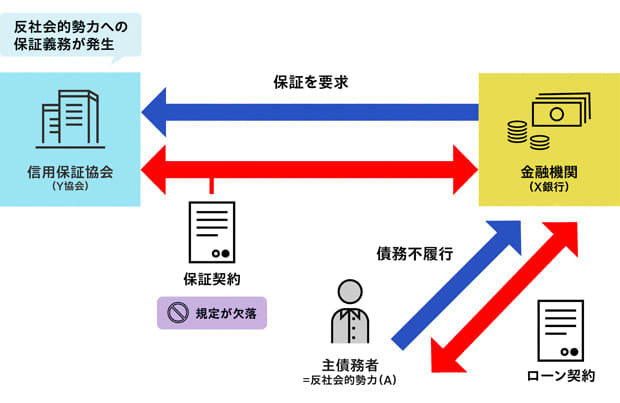

◆Lecture2 相手が「反社」と契約後に判明

契約時に相手方が反社会的勢力でないことや、反社会的勢力と関係がないことを漏れなくチェックするのは非常に困難です。では、それらが後から判明した場合、契約は無効になるのでしょうか? その判断には、契約書に規定されている内容が大きな影響を及ぼすようです。ある銀行と信用保証協会による、融資と連帯保証に関する事案をご紹介します。

【事案2】

債権者(貸主)・・・・・・X銀行

主債務者(借り主)・・A

連帯保証人・・・・・・・・・・Y協会(信用保証協会)

X銀行はAに融資を実施し、その際にXとY協会は、Y協会をAの連帯保証人とする保証契約を締結した。その後、Aが詐欺容疑で逮捕された旨の報道により、Aが融資当時に反社会的勢力であったことが判明した。

Aからの返済が滞ったため、X銀行はY協会に対し保証債務の履行を請求したが、Y協会は、主債務者が反社会的勢力のため契約は無効だと主張した。

【判決内容】

保証契約は無効にならない。

※最高裁平成28年1月12日第三小法廷判決(平成25年〔受〕第1195号)

【解説】

X銀行とY協会との間で締結された保証契約では、契約締結後に主債務者が反社会的勢力だと判明した場合の取り扱いについて定められていませんでした。

裁判所は、X銀行もY協会も信用保証を業とする法人であり、Aが反社会的勢力であることが事後的に判明するケースも想定できるのに、契約書にそのようなケースの取り扱いを規定しなかったという点から保証契約は無効にならないと判示しました。

本事例は「契約の直接の相手方が反社会的勢力だった」というものではありませんが、そうだった場合でも、契約書に反社会的勢力に関する条項を明記していない場合には同じように契約の有効性が認められ、解除もできない可能性があるため注意が必要です。

アジアと取引を行う日系企業などでは、特に国外取引においては相手企業の正体が見えにくいという事情がある分、より慎重に検討すべきでしょう。

国外取引を行う場合、契約締結前の調査も重要です。まずは海外の公的機関が提供している情報やウェブ上の情報を確認するなどの作業が必要でしょう。より慎重を期すのであれば、相手方の国の実情に詳しい第三者や調査会社に調査を依頼するなどの方法を取ることが考えられます。

調査を怠ってしまうと、取引相手が海外マフィアのフロント企業であると気付かないまま、マネーロンダリング(資金洗浄)取引などの違法取引に巻き込まれる恐れもあります。

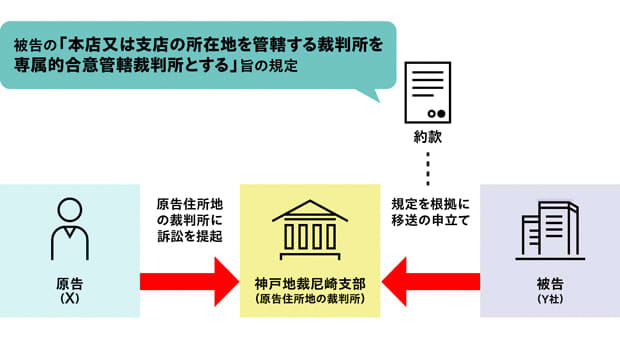

◆Lecture3 紛争時の訴訟をどこで行うか

紛争時にどこの裁判所で訴訟が行われるかは非常に重要です。特に国際取引では、移動コストなどの影響が大きくなります。しかし、約款のような事業者が不特定多数の者と同じ契約をする際に用いる定型的な契約条項の場合、管轄裁判所の規定を設けただけでは、意図した裁判所で訴訟できない可能性もあります。実際に争われた裁判例を見てみましょう。

【事案3】

兵庫県居住の原告(個人)・・・・X

外国為替証拠金取引業者・・・・・・Y社

Xが、Y社の行為により損害が生じたとして、神戸地裁尼崎支部に不法行為に基づく損害賠償請求訴訟を提起した。それに対しY社は、約款中に「本店又は支店の所在地を管轄する裁判所を専属的合意管轄裁判所(※)とし、お客様はこのことをあらかじめ了承する」と規定されていたことを根拠に、主位的に支店所在地である東京地裁へ、予備的に本店所在地である名古屋地裁への移送を申し立てた。

※専属的合意管轄

訴訟を管轄する裁判所を合意により指定することをいいます。「専属的」であることを明記しないと、他の裁判所に訴訟が提起される可能性もあります。

【判決内容】

移送を認めない。

※神戸地裁尼崎支部平成23年10月14日決定(平成23年〔モ〕第2号)

【解説】

本事例では、約款には専属的合意管轄を定めた規定がありましたが、裁判所は、約款に合意しないと取引を開始できないことや、取引開始の段階では紛争を前提とした条項に顧客が関心を払うことがないこと 、他方で排他的な専属管轄の合意は顧客に重大な影響を及ぼすことなどを考慮し、利用者との間で排他的な専属管轄の合意がなされたと解することはできないと判示しました。

事業者としては、約款に定めておいたからといって、必ず専属的合意管轄が認められるわけではない点に注意する必要があります。

事業者側の対策としては、取引開始時において単に約款を表示して承諾を求めるだけではなく、管轄合意について特に目立たせる形で注意喚起を行うなど、排他的な専属的合意管轄の成立を認められやすくする方法が考えられます。

なお、本事例は事業者と個人の取引でしたが、事業者間の取引の場合には管轄の定めは契約当事者の重要な関心事となりますので、この裁判例の論拠が当てはまらず、専属的合意管轄が認められる可能性も十分に考えられます。

また、国外の利用者(消費者)に向けてインターネットサービスを提供しようとする場合、国によっては、利用者(同)の国の裁判所に国際裁判管轄権があるとする法令を定めていることがあります。

そのため、国外に向けてサービス提供を行う場合は、約款上の専属的合意管轄の定めや承諾の取得方法にかかわらず、国外の裁判所に国際裁判管轄が認められる可能性がある点にも注意が必要です(経済産業省「電子商取引及び情報財取引等に関する準則」2022年4月改訂版353ページ)。

◆Lecture4 トラブル回避は契約書作成から

実際にトラブルになった事例を見ると、契約書の作成・締結の段階でしっかりと内容を確認したり、ひと手間をかけたりしていれば、トラブルを避けられた可能性があることが分かります。

全てのビジネスは契約により成り立っていますが、一度トラブルに発展すると対応に大きなコストがかかりますので、トラブル予防の観点から契約書の作成・締結は慎重に行いたいところです。

当社が提供している人工知能(AI)契約審査プラットフォーム「LegalForce」を利用すると、契約上の致命的な抜け落ちや一方の当事者にとって不利な事項を把握し、契約条項の不利な内容の合意や抜け落ちなどを防ぐことが可能となります。

また「LegalForce」では、弁護士が監修した契約書や社内規定を中心に1,000点以上のひな型を提供しており、このようなひな型を使用することで契約書の作成業務の負担軽減や質の向上が期待できます。このようなサービスを積極的に活用して、契約に関する法的リスクを最小限に抑えていきましょう。

さて、13回にわたる当連載も今月が最終回となります。契約や法律については、法務担当者だけでなく経営や事業に関わる方も知っておくと、ビジネスを進める上での法的リスクをスムーズかつ正確に把握することができます。業務のスピードが向上するだけでなく、より戦略的に事業を推進することもできると考えています。紹介した内容が少しでもお役に立てることがあれば幸いです。

高澤和也(たかざわ・かずや)

株式会社LegalOn Technologies法務開発グループ・弁護士。慶応義塾大学法学部、慶応義塾大学大学院法務研究科卒業。2014年司法修習終了。東京都内の法律事務所で勤務した後、大手メーカーの法務部門に所属し、契約書の審査・作成、法律相談、内部通報窓口などの業務に従事。22年3月、LegalOn Technologies入社。

──────────────────────────────

株式会社LegalOn Technologiesは2017年、大手法律事務所出身の弁護士2名によって創業(旧称LegalForce、22年12月に社名変更)。弁護士の法務知見と自然言語処理技術や機械学習などのテクノロジーを組み合わせ、企業法務の質の向上、効率化を実現するソフトウエアを開発・提供する。京都大学との共同研究をはじめ、学術領域でも貢献。19年4月よりAI契約審査プラットフォーム「LegalForce」、21年1月よりAI契約管理システム「LegalForceキャビネ」、22年12月より米国でAI契約レビュー支援ソフトウエア「LegalOn Review」を提供している。

※アジア経済を観るNNAのフリー媒体「NNAカンパサール」2023年12月号<https://www.nna.jp/nnakanpasar/>から転載しています。