天正遣欧使節の一員、千々石ミゲル(1569~1633年?)の遺体を納めた木製棺おけの先端部の空間に「副室」があったとみられることが、大阪府富田林市の考古学者、粟田薫さん(70)の研究で分かった。粟田さんは「ミゲルが大切にしていたキリシタン信仰用具などの副葬品を納めたスペースだった可能性がある」とみている。

ミゲル夫妻が埋葬されたとされる諫早市多良見町の「伊木力墓所」では、民間チームが2014年から21年まで4回にわたり発掘調査を実施。男女の人骨のほか、女性の墓からキリシタン信仰用具とみられるガラス玉とガラス板が出土した。ただ、ミゲルとみられる男性の墓からはキリシタン信仰を証明する信仰用具は見つからなかった。

男性の墓からは110本の鉄釘(くぎ)が出土した。木棺は土中で消失しており、推定全長は約1.4メートル。粟田さんは墓所調査指導委員会の依頼を受け、出土した位置が分かる釘96本の分布状況や付着していた木質を詳しく調べ、木棺の復元図を製作した。

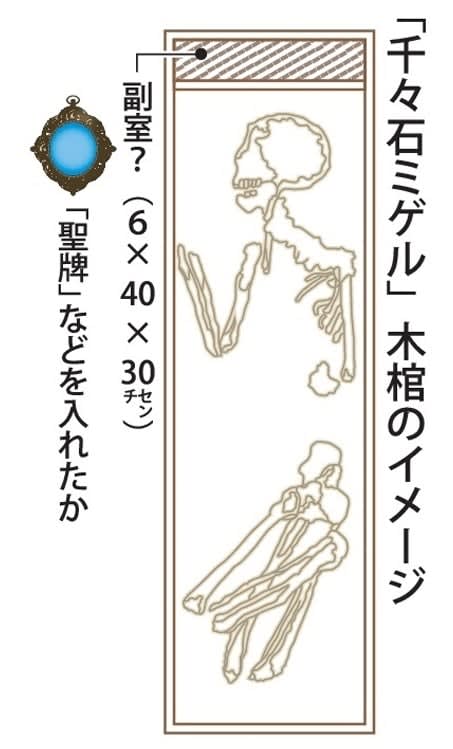

木棺の先端部にあった頭蓋骨のそばには42本の釘が集中していた。分析した結果、木棺の組み立てやふたの打ち付けに使用された釘は、先端部付近では21本程度にとどまると結論付けた。残りの約21本は先端部に仕切りを設け、副葬品を納める「副室」を作るために使われたと推測した。副室の大きさは長さ6センチ、幅40センチ、高さ30センチ程度と推定した。

キリシタン信仰用具の一つに、キリストの肖像画を布製の装飾品の中に納めた「聖牌(せいはい)」があり、女性の墓から見つかったガラス玉やガラス板は、その一部とする説がある。粟田さんは「男性の副葬品は紙や布などの有機物で、長い年月の間に腐って失われたのではないか」とみている。

墓所調査指導委員長で元日本考古学協会長の谷川章雄早稲田大教授は「出土した釘が多すぎることや頭蓋骨の辺りに集中しているのは謎だ。副葬品を納めた副室があったという仮説は実に興味深い」と話している。