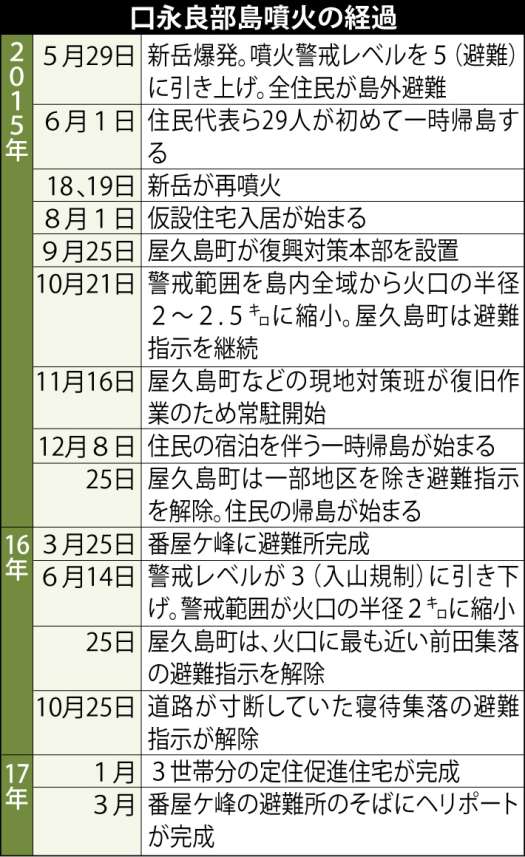

鹿児島県屋久島町口永良部島の全住民が島外避難を余儀なくされた新岳の爆発的噴火から29日で9年になる。避難所やヘリポートとハード整備が進む一方、I・Uターン者が増え、住民の顔ぶれは少なからず変わった。もう一つの古岳で火山性地震が頻発し、4月13日から噴火警戒レベル3が続く。被災の教訓は受け継がれているのか、島の備えを追った。

島の人口は98人(5月15日現在)。70歳以上が3割で、全島避難した2015年以降、年齢層はやや若返った。火口から4キロ以上離れた火山避難施設(通称番屋ケ峰、標高291メートル)の改修、島内2カ所目のヘリポートの整備は17年度末までに終了。番屋ケ峰に向かう道路には、一般車と緊急車両が離合できるスペースも設けられた。

気象庁は16年10月、町役場内に口永良部火山防災連絡所を設置。常駐職員が月2回は火山ガス(二酸化硫黄)調査、観測機器の保守点検などで島を訪れ、地元との連携も深めている。

■□■

火山防災の転機となったのが爆発前年の14年8月、34年ぶりの新岳噴火だった。当時、町の防災計画は島外避難を見据え、口永良部港近くに集合する段取り。噴火当日は風向きが悪く、降灰に見舞われたため、消防分団などが機転を利かして高台の番屋ケ峰に行き先を変更した。

「何かあったら番屋ケ峰へ」-。この教訓が15年の爆発的噴火の際に奏功した。分団副団長だった貴舩森さん(52)は「14年は1時間半かかった避難が、15年は32分で完了した。分団内で高齢者への声かけや避難に使う車の割り振りなど、役割分担できていたからだ」と振り返る。

一方、新型コロナウイルス禍を経て新たな問題も浮上した。民間の通信中継基地だった番屋ケ峰は、窓がないため衛生管理に不安を残す。山口正行分団長(55)は「島外避難は嫌だという声は多い。大きな噴火に備え、島内で耐えられるよう環境を一つ一つ改善しなくては」と指摘する。

■□■

島内では島外避難を経験していない世代が増えている。町は、16年12月以来行っていなかった島の防災訓練を今秋にも復活させ、連絡態勢や避難経路を改めて確認・周知したい考えだ。

爆発的噴火から10年となる25年に、5月29日を「屋久島防災の日」と定める準備も進める。迅速な避難が犠牲者ゼロにつながった“成功体験”を共有する狙いだ。町内全26集落ごとに、大雨や河川氾濫など危険性が高い災害を想定してもらい、独自の訓練を促す。

口永良部島では今、古岳の火山活動が活発化している。気象庁によると、1990年代の観測開始から初めて。最後の噴火は約200年前とされる。「すぐ動けるよう寝るときも電気を消さず、水や食料を準備するようになった」と、口永良部港近くで民宿を営む後藤しづ子さん(73)。火山を目の前に島民の緊張の日々が続く。