他の写真を見る

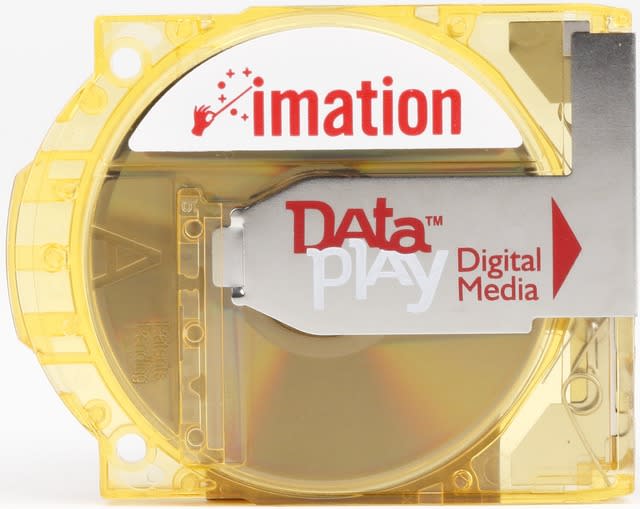

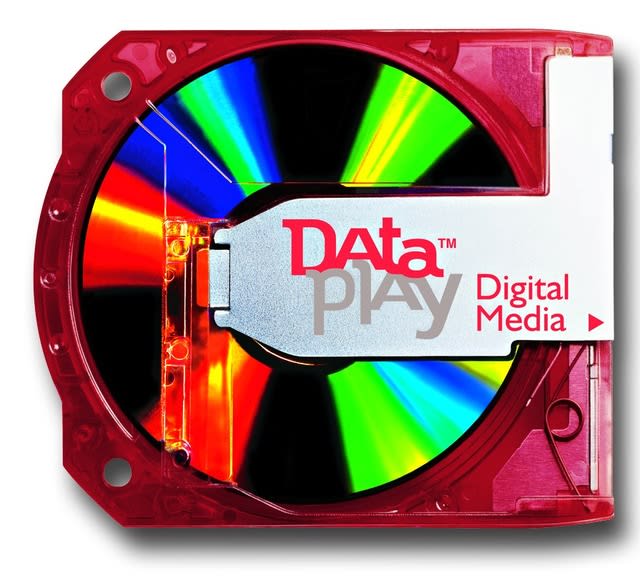

[名称] DataPlay

(参考製品名 「DataPlay Digital Media」)

[種類] 光ディスク

[記録方法] 相変化記録(追記型、650nm)

[メディアサイズ] 42.2×33.5×3mm(実測)

[記録部サイズ] 直径約32mm

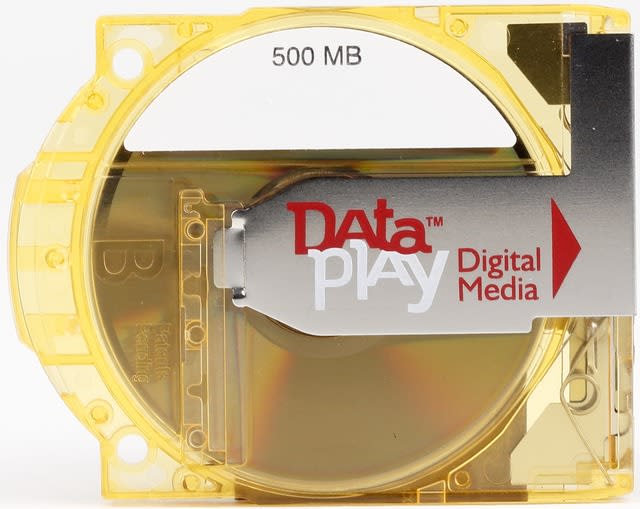

[容量] 500MB(片面250MB)

[登場年] 2002年頃~

ひとつ、またひとつと消えていき、記憶からも薄れつつあるリムーバブルメディア。この連載では、ゆるっと集めているメディアやドライブをふわっと紹介します。

OpenAI、ChatGPTのMacアプリ公開。Macのカメラやスクショ、写真ライブラリにもアクセスし音声対話可能

「DataPlay」はデータプレイ社が開発した光ディスク。カートリッジはわずか42.2×33.5×3mm、ディスクは直径32mmという超小型サイズながら、DVDに近い記録密度を採用することで、CDに迫る500MB(片面250MB)という容量を実現していたのが特徴です。

記録方法は、DVD±RW/RAMなどと同じ相変化記録で、レーザー光の波長も同じ650nmが採用されています。ただし、1度だけ書き込めるWORM(Write Once Read Many、追記型)メディアとなっており、消去や書き換えには対応していません。

音楽プレーヤー、デジカメ、電子書籍リーダー、ゲーム機、PC、PDA、携帯電話といった小型機器への搭載が想定されていたことから、コストや消費電力、性能面を考慮し、割り切ったと考えられます。

そもそも、光ディスクはランダムアクセスが不得意ですし、汎用のデータ保存先として使うというよりも、それなりの容量があるデータを手軽に受け渡せるメディア、という地位を狙っていたのでしょう。とくに音楽や映像、電子書籍あたりの著作権保護の仕組みに対応していたことからも、このことが読み取れます。

面白いのは、ContentKeyという仕組みが導入されていたこと。これは、事前に記録してあるデータを、解除キーの入力によって読み出せるようにする機能です。例えば、ContentKeyでロックされた全データと、誰もがアクセスできる体験版のデータを入れたメディアを配布。体験版で気に入った人は解除キーを購入することで、全データにアクセス可能になる、ということができるわけです。

ちょっとしたデータ量であればダウンロード販売でもいいですが、音楽や映像、ゲームなどはデータ量が多くて大変。2000年代頭はADSLや光ファイバーが普及し始めたとはいえ、まだまだダウンロード速度が遅く、データ通信のコストが高かった時代ですから、こういった手法は十分メリットがありました。

そんな時代の光ディスク、DataPlayを見ていきましょう。

小さくてもコストのかかった構造

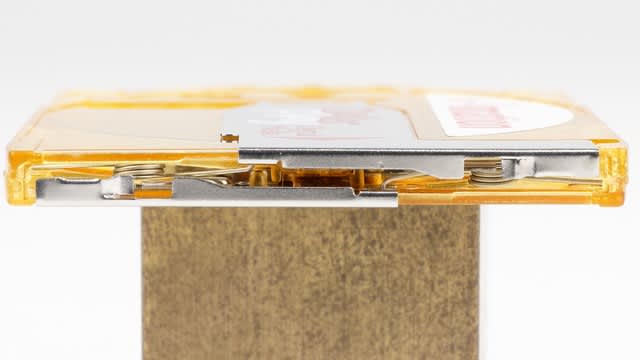

CDやDVDはディスクがむき出しのメディアでしたが、DataPlayはMOやMDのようにカートリッジに入っています。また、アクセスウィンドウはシャッターで保護され、ゴミやホコリの侵入を防いでいるほか、ディスク面に傷がつかないようになっているのが特徴です。

シャッターはバネが入っているため、自動で閉まります。また、ロック機構があるため、簡単には開かないようになっていました。バネのないMDや、ロック機構のないMOと比べ、かなり丁寧な作りですね。

なお、DataPlayは両面記録ですが、ドライブにはヘッドが片面にしかありません。そのため、両面を使う場合はカートリッジをひっくり返し、「B面」をオモテにして挿し直す必要があります。

もちろんB面にもシャッターが装備されています。このシャッターを開く機構を共通にするため、A/B面を同時に覆うシャッターではなく、それぞれが独立して動くようになっていました。小さいですが、かなりコストがかかりそうな構造です。

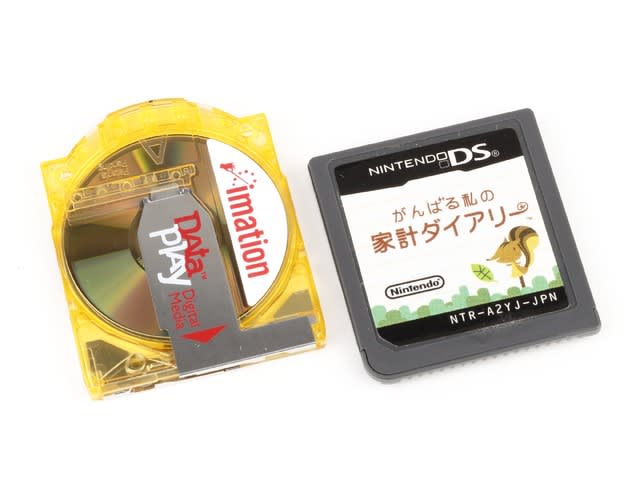

サイズ感は、だいたいコンパクトフラッシュよりもわずかに小さいくらい。丸い突起部分を除くと、ニンテンドーDS用のゲームカードとほぼ同じ大きさというと、想像しやすいでしょうか。

実はデザインは他にもあったようです。例えば公式サイトのアーカイブをWayBack Machineで見てみると、丸い突起部が小さくなっているカートリッジの写真がありました。

これ以外にも、初期のプロトタイプなのか、丸い突起がまったくないカートリッジ画像もありました。最終デザインは今回紹介しているもののようですが、できることなら他のデザインも手に入れたいです。

また、片面250MBのみのカートリッジもあったようなので、こちらも欲しいですね。

独自ファイルシステムの採用など問題も

最初からデータが書き込まれているROM領域と、ユーザーが自由にデータを書き込めるWORM領域を混在できるようにしたり、著作権保護のための仕組みを導入するという特殊な構成となっていたためか、ファイルシステムは既存のものが採用されず、独自の「DFS」(DataPlay File System)となっていました。

専用機からの利用では問題ありませんが、PCで使用する際は、読み書きにドライバーや専用ソフトが必要となる……つまり、汎用メディアとしては使いにくくなっていました。

そういえば、他の光磁気/光ディスク系のメディアで、独自のファイルシステムを採用したものがありましたよね。そう、MD DATAです。

5年以上経って似た道を辿らなくても……と思わなくもないですが、コピーコントロールを確実に行う……というか、コンテンツホルダーを納得させるには、このくらいしないとダメだったのでしょう。

容量もそこまで大きくありませんし、速度も最大1MB/sと速くなかったため、PCからの利用はそれほど重視されていなかったのかもしれません。

データプレイ社は米国のベンチャー企業ですが、ショーへの出展やメディアへ露出など、かなり積極的に広報活動を行っていました。また、音楽や電子書籍業界にも積極的にアプローチしていたようで、とくに音楽アルバムは、発売直前にまでこぎつけていました。

そんなDataPlayですが、実際に動作するiRiverの音楽プレーヤー「iDP-100」や、Hyun Wonのデータドライブ「DPD100」といった製品が完成していたものの、資金不足から2002年10月に事業が頓挫。本格的な販売が始まる前に撤退となったため、幻のメディアとなってしまいました。

なお、メディアだけならフラッシュメモリーよりも容量単価を安くできますが、ドライブが必要となるため搭載機器を小型化できない、低価格化が難しいという問題を抱えていました。また、2000年以降はフラッシュメモリーの低価格・大容量化が目覚ましく、いつまで容量単価の安さを維持できるかも微妙でした。こうした時世を考えれば、早期の撤退はむしろ賢明だったかもしれません。

ちなみに日本では、東芝と組んで会社を設立。国内でも積極的に広報活動を行っていたこともあり、2000年頃の記事が残っているPC系のニュースサイトで、今でも当時の記事を読むことができます。もちろん、日本でも発売されませんでしたが。

参考:

AI作曲「Suno」新バージョンがWAV高音質化、最長4分の曲を一発でエンディングまで完成。無修正で良曲量産可能に(CloseBox)

アップルWWDC24、基調講演は6月11日午前2時から(日本時間)。iOS 18はじめ各OSアップデート、AI関連の発表に期待

画像生成AI「Stable Diffusion」の基本から最新技術まで学べる。グラビアカメラマンが教える、生成AIグラビア実践ワークショップ(第2期第2回)を5月22日開催。参加者募集します