裁判員制度が導入されてから2024年で15年。辞退する割合の高さが課題となる中、静岡地方裁判所では5月30日、裁判員裁判の体験会が開かれました。

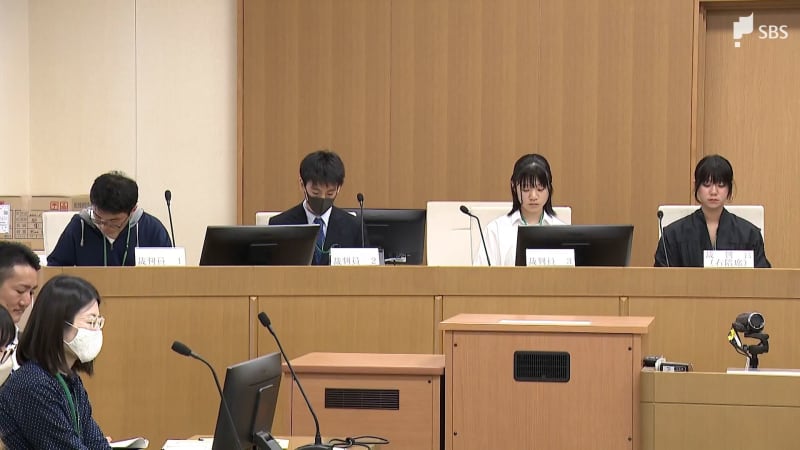

【写真を見る】「理解深めて」実際の法廷で裁判員体験会 制度開始から15年 “辞退割合”は約6割=静岡地方裁判所

<静岡地方裁判所 國井恒志裁判官>

「きょうは短い時間ではありますが、裁判員の体験をしていただいて、これから裁判員制度への理解を深めてもらえれば」

約20人が参加した30日の体験会。裁判員裁判は、国民の感覚を裁判に反映させ、司法の信頼性を高める目的で2009年に始まった制度で、2024年で導入から15年が経ちます。

裁判所によりますと裁判員として審理に参加した95%以上が「参加してよかった」と回答している一方、辞退する割合はおよそ6割というのが実情です。

今回の体験会は裁判員制度について理解を深めてもらおうと開かれました。

<裁判長役の市民>

「それでは、開廷します」

参加者は普段入ることができない法廷に入り、弁護人、検察官、裁判員などの役に分かれ、模擬裁判を体験しました。

<裁判員役の市民>

「ペットボトルにガソリンを入れておくのは危ないと思いませんか」

裁判員役は裁判官役とじっくりと話し合い、判決を言い渡しました。

<裁判官役の市民>

「主文、被告人は無罪」

<裁判員役を務めた学生>

「最初はかなり難しい役を与えられたと思って緊張しましたが、結論を出す時に『あまりにも情報が少ないんじゃないか』とか意見を言うことができて、無罪が出て安心した」

<裁判員役を務めた高校生>

「(裁判員になるのを)ためらう人も多いかもしれないけど、やった人の経験とかをもっと発信していくことが大切だと思ったので、自分もきょうあったことを友達に話していけたらと思います」

国民に「開かれた司法」を実現するためにも、裁判員制度に参加しやすい社会づくりが求められます。