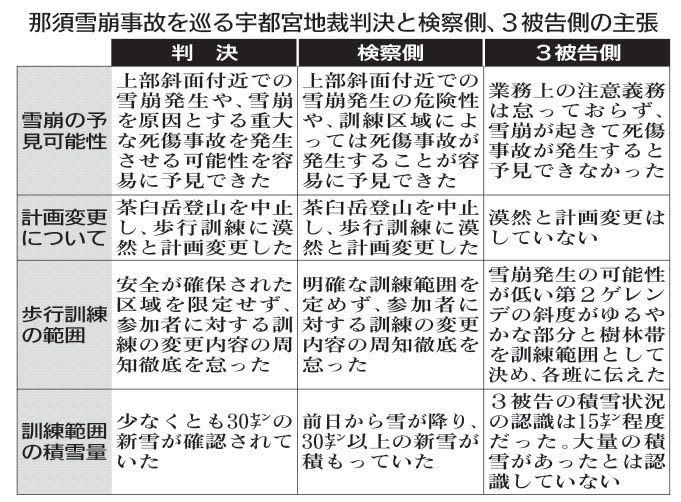

雪崩発生の予見可能性や過失の有無を巡り、検察側と被告側が全面対立した那須雪崩事故の公判。30日の地裁判決は、被告ら3人が雪崩の発生により「重大な死傷事故を発生させるおそれを容易に予見できた」とした上で、「未然に防止すべき業務上の注意義務を怠った」と指摘。検察側の主張をほぼ全面的に認め、3被告に実刑を言い渡した。

判決は、猪瀬修一(いのせしゅういち)、菅又久雄(すがまたひさお)、渡辺浩典(わたなべひろのり)の3被告が積雪期の登山や指導経験、雪崩に関する知識を備えていたと判断。雪崩発生の恐れを容易に予見できたと述べた。

3被告側は公判で「安全な訓練範囲を設定し、情報共有した」と過失を否定。しかし判決は、3被告らは安全な区域を限定せず、漠然と計画変更し周知徹底しなかったとして、業務上の注意義務を怠ったとした。

また1班を引率した菅又被告、2班の引率者だった渡辺被告については、雪崩が発生した上部斜面を間近に認識したのに、下山するなど安全確保のための措置を講じず、これらの過失が重なり、事故が発生したと結論付けた。

1班が上部斜面へ向かった理由について、菅又被告は「生徒がもっと先まで行きたいと言った」などと言ったため、斜面へ進んだと主張。しかし判決は「(被告の)許可の下、行動していた。班の規律は保持されていた」と退けた。

その上で量刑の理由として、8人が死亡した「被害結果は非常に重大。遺族の心痛は察するに余りある」と判示した。

白鴎大法学部の清水晴生(しみずはるき)教授(51)=刑法=は地裁の判断について「訓練の開始前後で雪崩を予測し計画や訓練をさらに変更、中止すべき義務を果たすことは容易にできたということ」と指摘。「被害の大きさに加え、果たすべき注意義務違反の重大さを踏まえて実刑になった」と分析した。

部活動という学校教育活動の中で起きた事故であるものの、「教育現場だから重い責任を課したわけではない。一般的な注意義務違反の認定の枠組みを、具体的な教育の場面に当てはめたもの」と評価した。

業務上過失致死傷罪に問われた教諭ら3人に禁錮2年の実刑判決が下されたことを受け、阿久澤真理(あくさわしんり)県教育長は30日、「大変重く受け止めている。二度と痛ましい事故を起こしてはならないという決意の下、教育委員会一丸となって再発防止に取り組み続ける」とのコメントを出した。

実刑「重く受け止め」

県教委はこれまで雪崩事故について「3講師に限らず県教委にも責任がある。組織管理的な過失がある」との認識を示してきた。刑事裁判で3教諭ら個人の過失が認められたことに関し、コメントに具体的な言及はなかった。

事故を巡っては2023年7月、一部遺族が損害賠償を求めた民事訴訟で県や県高校体育連盟(県高体連)などに計約2億9千万円の支払いを命じた宇都宮地裁判決が確定。県教委は24年3月、反省や再発防止策を記した文書を公表した。

一方、登山講習会の主催者だった県高体連の大牧稔(おおまきみのる)会長も同日、「事故を引き起こした当事者として改めて重大性と組織としての責任の重さを痛感している」とコメントした。講習会を主管していた県高体連登山専門部は4月、部員数の減少などを理由に活動を休止した。専門部の役割を引き継ぐ県高体連は現在、再発防止策などまとめた文書を作成している。