「LEITZ PHONE 3」はドイツのカメラメーカーであるライカの世界観をスマートフォン端末で楽しめるもので、これで第3世代となる。ベース機はシャープ製のAQUOS R8 proであり、どちらにしてもハイエンドスマホと呼ばれるレンジの製品だ。

AQUOS R8 proと同じ1型のイメージセンサーを搭載。スマートフォン内蔵カメラとしては大型センサーの部類になり、レンズはSUMMICRON 1:1.9/19 ASPH.だ。35mmフル換算として19mm相当の画角、先代モデルから引き継いでいる。この辺りはこれまでのLEITZ PHONE 1から引き継がれているわけだが、ベース機となるAQUOSスマートフォンの世代進化と共に進化しているに違いない。

1インチセンサーの有効画素は4720万画素となる。その4つの画素をピクセルビニングして1画素としているため、記録される画素数は1180万画となる(フル画素での撮影も可能)。このスペックは数年前の高級コンデジクラスに匹敵するものだ。内蔵フラッシュメモリーは512GB、microSDスロットがあるため外部メモリーとして最大1TBまで使用できる。

AQUOSスマートフォンについては筆者自身は少し前にプロモーション映像仕事で関わっていたからでもあるが、ある程度の知識があり、カメラユニットといい、IGZO-OLEDパネルといい、その技術開発力には目を見張るものがあることをよく知っている。その上で、高いベーススペックを元にライカの手によるチューニングが入ることで仕上げられている製品なわけなので、決して赤バッジや外観の違いだけということはないはずだ。

スマートフォンの性能は年々進化し、いわゆるコンパクトカメラ市場を侵食したと言っても過言ではなく、カメラとして見てもその性能は今や驚異的なレベルに達している。このレビューでは最新のLEITZ PHONE 3の「動画撮影機能」に主に注目しつつ見ていくこととする。

まずは外観から見てみよう。ライカの世界観を楽しめるスマートフォンとして、美しく手触りの良いダイヤモンドパターン外装が目を引く。筆者自身が日常使用しているライカQ3と並べてみたが、手にした感触は近しいものが確かにある。

しっかりとした金属筐体であり本体サイドにはローレット加工が施されている。起動するとライカフォントで時計が表示される。シャッター音も控えめで品がある(調べてみるとM機のシャッター音を模しているそうだ)。また、メタル製のレンズキャップが付属しマグネット吸着で脱着ができ、その付け外しがシンプルに気持ちいい。ディテールへのこだわりが感じられ、上質なプロダクトであることが随所から伝わってくる、そのようなライカ独特のルック&フィール、官能性が確かにある。

アプリを起動すると、写真モードではM型レンジファインダー機のようなブライトフレーム風の撮影体験ができる。これはライカQ3などでもお馴染みの機能で要するにデジタルクロップなわけだが、レンジファインダーを覗き込んだ時に現れるフレーム枠の擬似体験のようなUIになっているというものだ。

写真モードでは他にLEITZ LOOKSというレンズシミュレーションができるモードがあったりするが、動画モードにするとそうしたライカ独特という機能は特には見当たらない。そもそもライカM機で動画撮影をすることは基本的に考えられていないわけで、ライカQ3やライカSLシステムの動画モードが現代的なものであることも考えると、LEITZ PHONE 3の動画モードが現代的なままであることはしっくりとくる気がした。

手元にAQUOS R8 proがあれば撮り比べてみたいところだが今回は残念ながらないため、LEITZ PHONE 3の動画モードも含め純粋に楽しんでみようと思う。

「撮る」ことを純粋に楽しんでみる

撮影という行為は、「その時その場所にカメラがあること」で初めて行える。いくら「あ!撮りたい!」と心が動く瞬間があったとしても、その時その場にカメラがなければ撮影はできないのだ。当たり前だがとても重要なことだ。そういう意味で、スマートフォンは今や肌身離さず持ち歩くカメラの1つと言える存在だ。

自分は大阪と東京を比較的に頻繁に行き来するのだが、その移動時に常にカメラを持っているわけではない。なるべく持っておきたいと思っているが、どうしても持って行けない時もある。カメラを持っていない時、どうしても撮りたい瞬間が訪れた時には躊躇せず手持ちのスマートフォンで撮っている。もう無意識の域かも知れないが、けっこう頻繁にスマホ撮影をしている気がする。撮りたい瞬間はいつ訪れるかわからないのだ。

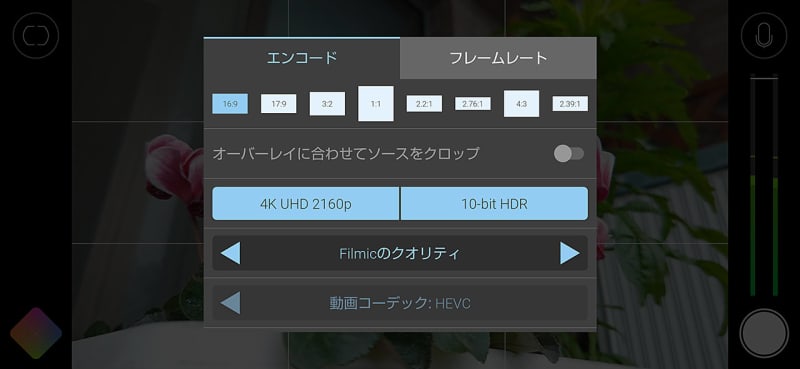

そんな筆者だが、まずはLEITZ PHONE 3を数日間と短期ではあるが、常にバッグに入れて持ち歩いてみることにした。ふと思った時に時には写真を撮り、時には映像フッテージをV-log的に残してみた。撮影設定としては4K-30Pとした(フレームレートは30PかAUTOかの2択なので30Pを選択)。画質設定は高画質モードH.265とした。標準アプリであってもこの選択肢はもう少し自由度が欲しいところだ。

飛行機の機窓からLEITZ PHONE 3で外の風景を撮るひととき

伊丹空港から羽田空港へと飛んだある日のこと、天候は快晴。いつものように機内に乗り込んだ。窓から見える景色は毎回違うわけだが、その日はそこそこヌケが良く陸地が見え適度に雲が浮かんで流れていた。このようなシチュエーションでは被写体内のコントラストが高く、撮影条件としては難しい部類だ。

地上に露出を合わせると雲が白飛びするだろうし、雲に露出を合わせると地上の露出が沈む。ましてや機窓は黒く潰れるのが通常だ。しかし、こうしたいい眺めを前にすると撮らずにはいられないのである。

この記事はPRONEWSなので、まずは動画を試してみなくては。ということで、LEITZ PHONE 3のデフォルトアプリの動画モードでフルオート状態として何も考えず撮影してみた。内心ではシャープネスやエンハンスが強いバキバキのいわゆる「今っぽい映像」になるかなと想像していたが、比較的にニュートラル感のある画が撮れていた。

1インチセンサーとSUMMICRON 1:1.9/19 ASPH.レンズの組み合わせ、そしてライカアルゴリズムのせいか、その映像フッテージは概ね「カメラ撮影」に近しい雰囲気がある。さすがに一眼ムービーやシネマカメラとまでは言わないが、映像フッテージとしては品のある映像として記録されているのがわかった。

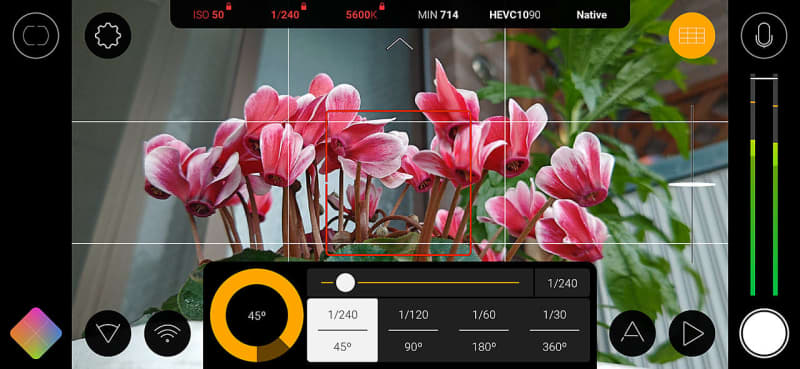

ただし、このSUMMICRON 1:1.9/19 ASPH.は固定絞りなので、動画撮影時にマニュアル露出するにはシャッタースピード、ISOの変更でなんとかするか、レンズ前に何かしらNDフィルターを装着するかしかない。そこは割り切って使うことになる。

LEITZ PHONE 3の手ぶれ補正はよく効いている。デジタル手ぶれ補正のため大きなぶれの補正時には画が乱れる箇所があったので、手ぶれ補正は必要に応じてオンオフするのが良さそうだ。

そうして動画撮影のファーストショットを楽しんでいたが、撮影モードの「LEITZ LOOKS」もやはり気になる。モードを変更して写真も楽しんでみる。確かにブライトフレームが現れてレンジファインダーを覗き込んだ時の雰囲気がある。また、標準アプリでは動画モード時にもっとも引いた状態にしてもクロップがかかっていたことをここで知ることになる。写真モードだとフル35mm画角での19mm相当いっぱいまで引けるからだ(その正確なクロップ率は資料上では見当たらなかった)。

「出てくる画は確かにライカっぽいな、あれ?なぜこの機種はLEITZなのだろうか?」そんなことを考えていたらあっという間に羽田に着陸してしまった。飛行時間は実質的に40分程度。もっと沢山撮りたかったと不完全燃焼感を抱いたまま機を降りた。撮り出すと時間が通常より早く流れる感覚になるのだ。

東京に到着し、筆者が運営する銀座スタジオで仕事を終えたのは夜の7時30分ごろ。いつもより早い時間に終わったので近くの銀座中央通り方面へとLEITZ PHONE 3を持って繰り出した。夜の銀座の雰囲気も手持ちで撮影してみた。デジタル手ぶれ補正による画の歪みがより顕著になったが、画の質感はやはりカメラっぽい。スマホでの低照度な環境での撮影では通常であればノイズリダクションがかかったもっとノッペリとした画になりそうなものだが、そこそこにノイズを残しつつディテール感のあるスマートフォン撮影らしからぬ画が撮れていた。

夕食をどこかで済ませようと、いつか行ってみたいと思っていたハンバーグ専門店へ。時間的にラストオーダーの直前ではあったが滑り込めた。いつも長蛇の列で断念していた店なので滑り込みであってもラッキーである。

時間がほとんどなかったが、1ショットだけV-logとしてグルメショットを残してみた。近接撮影となるわけだが、テーブルショットとしては使いやすい画角である。ここまで近寄ると程よく背景もボケる。決して明るいとは言えない店内だが、ハンバーグに盛られた大根おろしがいい立体感を持って記録されていた。

最近ではアプリなどでの処理、いわゆるコンピュテーショナル・フォトグラフィーにより背景ボケを再現できたりするが、この画は光学的に自然とボケたものでスマートフォン撮影として考えれば上出来である。

ふと感じた時にサッと撮るデバイスと考えるとLEITZ PHONE 3の持つポテンシャルは少し前の高級コンデジクラスの絵の品質に達しており、身軽にフルオートでサクッと撮るスタイルであれば十分に使えて楽しいものとなると感じた。心が動いた時に、写真として残す、動画として残す、その設定を行き来して撮りたいものを撮る、しかも使用感はライカテイスト。単純に撮影を楽しむ、ライカテイストをいつも気軽に持ち歩く、そのような日常をアップデートしてくれるデバイスなのではなかろうか。

LEITZ PHONE 3の標準アプリの「ビデオ」モード、4K-30P設定、手ぶれ補正ありの撮って出し素材をそのままストレートに繋いだだけのサンプルショット。全て本体手持ちのみで撮影している。やや手ぶれ補正にクセはあるもののスマホ撮影とは思えない質感が見て取れる。恐ろしい時代だ

LEITZ PHONE 3を制作カメラとして使うと考えたら

LEITZ PHONE 3で思うように映像撮影をすると考えるといくつかのハードルがあるのは確かだ。固定絞りであること、NDフィルターをつける時にも工夫が必要なことなど、凝りだすといろいろとオプションを装着していくことになる。

例えばこのような感じである。三脚ネジ穴とシューのあるEdelkrone製スマートフォンフォルダの「PhoneGrip」を装着し、そのシュー部分にRODE製ワイヤレスマイク「Wireless GO II」を装着、Gitzo製ミニ三脚「ミニトラベラー」を組み合わせてみたものだ。筆者自身の手持ちオプション機材での事例にすぎないが、おそらくこのようにオプションが諸々必要になるだろう。

LEITZ PHONE 3にはUSB-Cポートが1つ装備されているが、ここにワイヤレスマイクを装着すると、電源供給の問題が出てくる。このセッティングではLEITZ PHONE 3の内蔵バッテリーでのみ運用することになってしまう。実際にこの組み合わせで試してみると1時間程度でバッテリー切れになった。バッテリー問題を改善するには何かしらサードパーティのアダプタを探すか、Qi(チー)からの給電を試みるか、などなどさらに頭を悩ますことになるに違いない。

また、設定をいろいろと探ってみたのだが外部マイクを装着するとしても、標準アプリでは音声ソースの切り替えができない。旅のV-Logを残す目的で使うと仮定すると、おそらく外部マイクを使いたくなるだろう。この辺りはそうした音声ソース切り替えに対応したアプリを用意する必要がある。標準アプリの動画機能については、この辺りはもう一歩手を加えておいてほしいと思った。

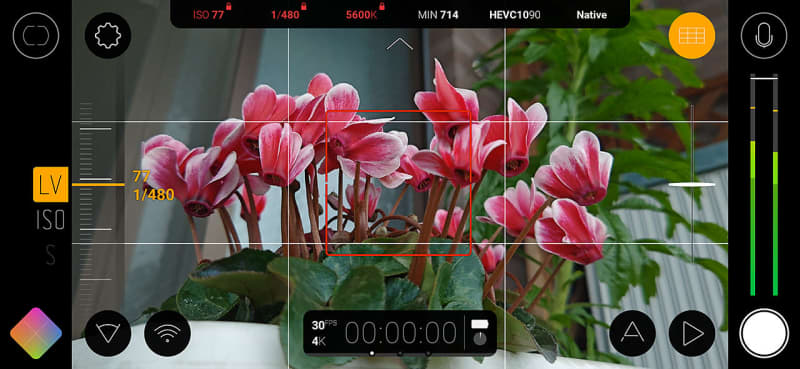

音声ソースをセレクトできるAndroid系アプリとしては、よく使われるのがOpen Camera(無料)、そしてFilmic Pro(有料)などが有名だ。Open Cameraは無料アプリでありながらより細かなマニュアル設定が可能となり、費用はかかるがFilmic Proであれば動画撮影UIとして、より動画カメラらしいマニュアル操作に寄り添った操作性が叶う。必要に応じて工夫をしながら撮影するのも楽しいものではあるが、LEITZ PHONE 3の醍醐味は「気軽にいつでもライカの世界観に触れながら撮影体験ができるスマートフォン」というところかと思うので、本体だけでサクッと撮って楽しむのが良さそうに思う。

そういう意味では、「時間を切り取る写真」という楽しみ方において、LEITZ LOOKSによる「SUMMILUX 28mm」「SUMMILUX 35mm」「NOCTILUX 50mm」のレンズ描写の雰囲気を楽しめるモードでの撮影体験は、思っていたよりも単純に楽しかった。可変絞りも含めてソフトウェア処理だとわかってはいるものの、確かにそれっぽい「雰囲気」が写真から感じ取れる。

また、フィルター効果を気軽に楽しめるだけではなく、記録される写真データにはLeitzのウォーターマークが入り、数値データが焼き込まれるのがちょっと楽しい。はっきり言って大したことのない記録写真であってもウォーターマークが入るだけで作品っぽく見えてしまうというマジックがそこにはある(各方面からお叱りを受けるかもしれない、と思いつつ…)。

LEITZ PHONE 3試用体験を終えて

「撮る」という体験を単純に楽しむ、ライカルック&フィールを日常へインストールする、頑張れば作品作りにも使える、それがLEITZ PHONE 3の持つポテンシャル、2024年春の時点での最高峰域のスマホ撮影レベルにある1台と言えると思う。ある意味恐ろしいことだ。見方を変えれば「ライカのコンパクトカメラにスマートフォン機能がついたモデル」と言ってもいいのではないだろうか。

技術の進歩は止まることを知らず、その上で「撮る本質」と向き合う機会を提供してくれているようにも感じる体験だった。シンプルに撮る楽しさを味わえる、そのような1台だ。

田中誠士

1975年 兵庫生まれ。2002年に株式会社フルフィルを創業し、グラフィック関連業務の拡張として2010年ごろより映像業界へ携わる。2018年現在、大阪中央区および東京銀座にてフルフィルスタジオを運営し、年間50作品内外の企業系VP制作を行う。昨今では自らシネマトグラファーとして撮影を行い、プロデュースするスタイルでの作品も多く、医療系分野の外資系企業顧客が多い。